経営戦略を立てる工程のなかでも、事業ドメインの設定は特に悩まされやすい。そこで今回は設定の目的やメリット、方法、活用できるフレームワークなど、事業ドメインに関する基礎知識をまとめた。成長を目指している企業は、ぜひ最後まで読み進めてほしい。

目次

事業ドメインとは?なぜ必要なのか

事業ドメインとは、企業が事業展開をする領域である。分かりやすく言えば「どの業界でどんな商品・サービスを展開するか?」を示したものであり、事業ドメインを設定すると自社の本業やコア事業が明確になる。

事業ドメインを設定する目的は、現在よりも優れた経営戦略を立てることだ。取り組むべき事業を明確にすると、経営資源をコア事業に投下しやすくなり、組織の一体感も強くなる。また、ビジョンやKPIの設定に活用すれば、外部(顧客や投資家など)へのアピールにもつながるだろう。

経営理念や市場セグメンテーションとの違い

事業ドメインは経営理念や市場セグメンテーションと似た言葉だが、厳密には意味が異なる。

経営理念とは、会社が目指すべき理想の姿を言語化したものだ。基本的には進むべき方向性を示すために設定し、言い換えれば会社・従業員の行動指針である。事業ドメインとは違い、事業領域などの細かい部分までは設定しないことが多い。

一方で、市場セグメンテーションは市場を細分化することである。例えば、性別や年齢、地域などで顧客層をグループ分けし、各ターゲットに訴求できる製品やサービスを考えていく。

企業が経営戦略を立てる場合、設定する順序は「1.経営理念」「2.事業ドメイン」「3.市場セグメンテーション」となる。

事業ドメインを設定する効果

経営資源が限られた中小企業にとって、事業ドメインを設定する意味合いは大きい。具体的にどのような効果があるか、以下で詳しく解説しよう。

1.一貫性のある経営体質になる

事業ドメインを設定すると、注力すべき事業や施策が明確になる。また、従業員から見ても組織の方向性が分かりやすくなるため、一貫性のある経営体質を築けるだろう。

将来のビジョンを合理的に説明できるような経営体質は、投資家などのステークホルダーに対しても有効である。

2.経営資源の配分を最適化できる

各事業のポジションや優先度が明確になれば、将来性・成長性がある事業に経営資源を集中させることが可能だ。資金や人員、設備の配分を最適化できるため、事業ドメインの設定は生産性アップやコスト削減につながる。

3.競合他社やターゲット層が明確になる

事業ドメインの設定を通して各事業のポジションを整理すると、意識すべき競合他社が明確になる。さらに市場セグメンテーションまで落とし込むことで、より細かなターゲット層も設定できるだろう。

コア事業への注力や規模拡大を目指す企業にとって、競合他社・ターゲット層の明確化は欠かせないプロセスである。

4.商品価格を上げやすくなる

ターゲット層が明確になると、提供すべき製品や的確なアプローチも見極めやすくなる。結果として、高品質な商品・サービスを提供できるようになるため、自社のブランド力を価格に反映しやすくなる。

ブランド化が成功するとは限らないが、付加価値を商品価格に転嫁できる段階まで進めば、売上アップやさらなる成長を見込めるだろう。

事業ドメインの成功事例3つ

実際に事業ドメインを設定している企業は、どのように事業領域を決めているのだろうか。ここからは、参考にしたい3つの成功事例を紹介する。

事例1.普段着の定義づけで世界的なブランドへ/ユニクロ

ファストファッションで有名な『株式会社ユニクロ』は、普段着のコンセプトとして「LifeWear(究極の普段着)」を掲げている。このコンセプトによって、独自の機能性素材や高品質素材を使うなどの方向性が明確になり、同社は個性的なブランドとして世界的に受け入れられるようになった。

「普段着」という小さな領域でも、事業ドメインの設定方法によっては強力なブランド化につながる。実際にシンプルで上質、かつ合理的なファッションと聞いて、ユニクロを連想する人は多いはずだ。

小さな領域を細部まで突き詰める企業努力は、ぜひ参考にしたいポイントだろう。

参考:ユニクロ「LifeWearとは」

事例2.モノだけではなく「便利」も提供/セブンイレブン

大手コンビニチェーン『株式会社セブン-イレブン・ジャパン』の事業ドメインも分かりやすい。同社はコンセプトとして「近くて便利」を掲げており、地域から頼られるインフラを目指してサービス展開をしている。

例えば、荷物の受け取りやATM、公共料金の支払いなどは、利便性の高い代表的なサービスだろう。その他、駅前などのアクセスが良い立地や、スマートフォンとの連携サービスなども、”近くて便利”を実現している要素である。

取り扱う商品・サービスだけではなく、「消費者が何を求めるか」「ニーズにどう応えるか」を総合的に判断することが、事業ドメイン設定の成功につながるだろう。

参考:セブン‐イレブン「「近くて便利」なお店であるために。」

事例3.コア・コンピタンスを活かした方針転換/富士フイルム

業界の衰退をきっかけに、事業ドメインを再設定したような例も見受けられる。例えば、写真フイルムの需要減に直面していた『富士フイルム株式会社』は、独自の技術・ノウハウを意識して事業領域を見直し、次々と新規事業を成功させた。

具体的には三次元構造化の技術や高機能材料を活かして、今では化粧品やサプリメント、抗菌用品、双眼鏡などを多角的に展開している。医療関係者に向けては、ヘルスケアITソリューションや医療AIなどの最先端サービスも提供しているようだ。

この事例のように、自社ならではの強みである「コア・コンピタンス」に目を向ければ、業界の危機も乗り越えられるだろう。

参考:富士フイルム「企業理念」

事業ドメインを設定する方法

事業ドメインの設定には準備が必要であり、準備不足の状態で作業を進めると経営戦略に活かすことが難しくなる。ここからは基本的な設定方法をまとめたので、ひとつずつ丁寧に確認していこう。

【STEP1】現状の把握

まずは改善したい経営体制や事業などに関して、現状を把握するところから始める。例えば、「どんな課題を抱えているか?」や「どういった強み・弱みがあるか?」などを改めて分析すると、将来性や業界内でのポジションを見極めやすくなる。

また、大きな変革を実現したいのであれば、自社の経営理念などを再定義することも必要だ。目指している企業像を意識しながら、自社が置かれている現状を慎重に分析していこう。

【STEP2】大まかな方向性の設定

次のステップでは、競合の存在や自社の強みなどを意識しながら、事業ドメインの大まかな方向性を決めていく。まず決めておきたいポイントは、「どの市場で事業ドメインを設定するか?」という点だ。

例えば、すでに参入している市場と新しい市場とでは、設定すべき事業ドメインが変わってくる。中心となる市場を決めたら、事業内容や展開エリアなどの細かい部分を煮詰めていこう。

【STEP3】事業ドメインの設定と検証

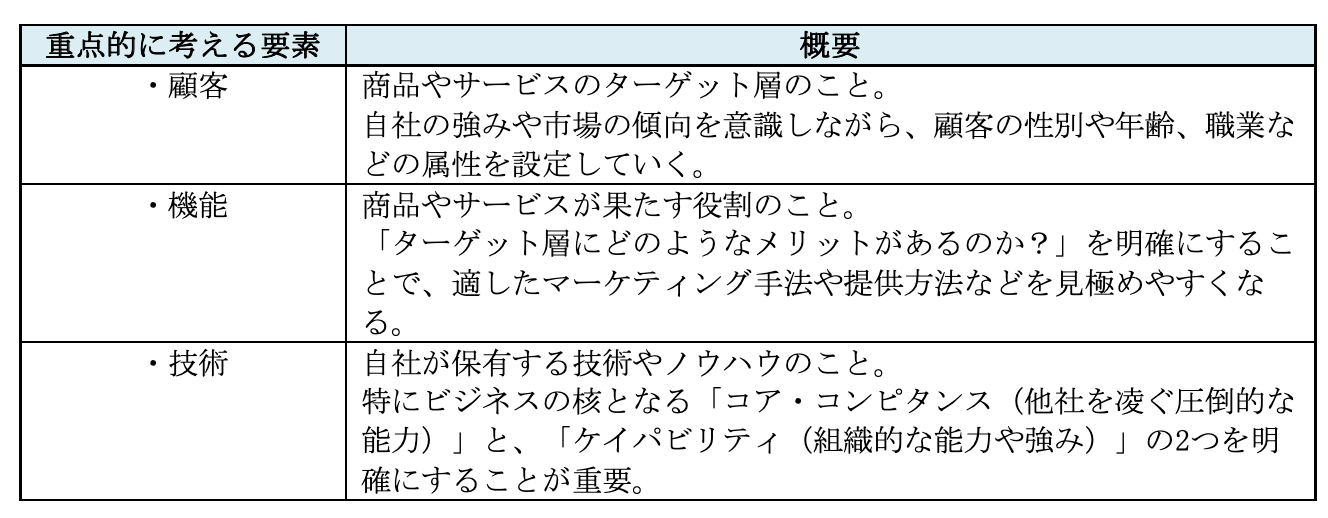

事業ドメインを煮詰める作業では、以下の3つを重点的に考える必要がある。

特にビジネスの核となる「コア・コンピタンス(他社を凌ぐ圧倒的な能力)」と、「ケイパビリティ(組織的な能力や強み)」の2つを明確にすることが重要。

ここまで進めば事業ドメインの大部分を設定したことになるが、設定後には入念な検証が必要だ。将来も踏まえて「どのような効果を得られるのか?」を分析することで、修正すべきポイントや漏れている部分が見えてくる。

もしこれらの不備が見つかったら、【STEP1】【STEP2】で決めた内容も振り返りながら、事業ドメイン全体を丁寧に見直そう。

【STEP4】役員への説明と承認

事業ドメインは設定がゴールではなく、社内の理解を得て上手に運用していく必要がある。そのため、設定が完了したら取締役会を開催し、役員からの承認を得なくてはならない。

承認作業では一方的に意見を押し付けるのではなく、周りの意見もとり入れながらブラッシュアップしていくことが重要だ。経営資源の確保にも関わる部分なので、丁寧に説明をしながら話し合いを進めていこう。

事業ドメイン設定に役立つフレームワークとは?

事業ドメインは、ビジネス用のフレームワークを使うと設定しやすい。通常はどのようなものが使われるのか、以下では2つのフレームワークを紹介する。

CTFフレームワーク

CFTフレームワークとは、「顧客・技術・機能」の観点から事業ドメインの範囲を見極める分析手法だ。例えば、前述の【STEP2】【STEP3】で以下のような分析を行うと、事業ドメインの全体像をつかみやすくなる。

<CTFフレームワークを活用した飲食店の例>

・顧客(Customer)…オシャレなランチに興味がある20~30代の女性。

・機能(Function)…見た目・味ともにハイクオリティな料理を、低価格で提供。

・技術(Technology)…一流レストランで培った味付けや盛り付けの技術。

上記は簡単な例であり、実際の分析では各要素をさらに細分化していく。業界動向や市場の変化なども踏まえて分析をすれば、より質の高い事業ドメインを設定できるだろう。

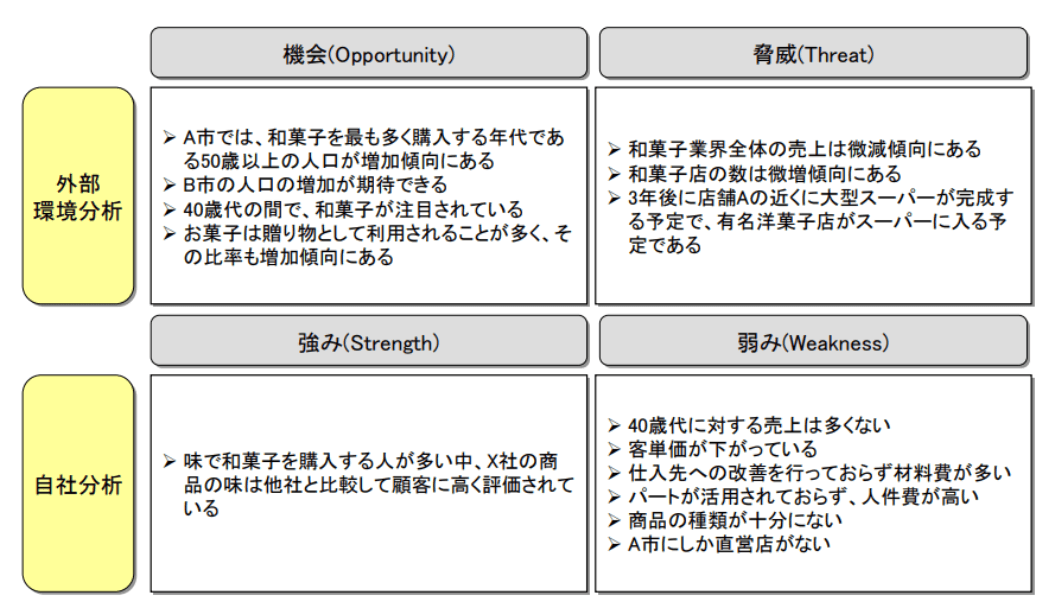

SWOT分析

SWOT分析は、「強み・弱み・機会・脅威」の4つの観点から、自社のポジションや環境を分析する手法である。

各事業を対象にSWOT分析を行うと、プロジェクトごとの成長性や将来性を判断できる。その結果をもとにコア事業・不採算事業を整理すれば、優位性のある市場で戦いやすくなるだろう。

また、会社全体を対象にSWOT分析をすると、注視すべき競合他社や競合商品、自社のコア・コンピタンスなどが明確になる。

事業ドメインを設定するポイントと注意点

事業ドメインの設定時には、以下で紹介する2つのポイントも強く意識しておきたい。

1.将来性のあるものを積極的にとり入れる

事業ドメインは実現性も重要ではあるが、参入のハードルを意識して新しいものを避けると、成長の機会を失ってしまう恐れがある。そもそも、事業ドメインは会社の成長のために設定するものなので、「将来性のあるもの」は積極的にとり入れたい。

特にCTFフレームワークにおける「機能」「技術」に関しては、成長の余地があるものをとり入れることが重要だ。また、企業を取り巻く環境は日々変化していくため、事業ドメインは定期的に見直すことも必要になる。

2.全社で共有することを前提に設定する

設定した事業ドメインを経営戦略へと活かすには、すべての従業員が同じ方向を向く必要がある。つまり、従業員に浸透させてこそ効果が表れるので、事業ドメインは「全社での共有」を前提に設定しなければならない。

最初からこの点を意識しておくと、従業員の優れたアイデアをとり入れることにもつながる。また、現場の負担や実現性なども考慮しやすくなるため、前述の【STEP1】の段階で全社に共有することを意識しておこう。

成長を目指す企業にとって事業ドメインは欠かせないもの

成長を目指す現代企業にとって、いまや事業ドメインの設定は欠かせないものだ。設定に手間はかかるが、明確な事業ドメインがあると経営資源を投下すべきビジネスや、会社の正しい方向性などを見極めやすくなる。

これまで事業ドメインが曖昧になっていた企業は、本記事を参考にしながら最適な事業ドメインを設定していこう。