2015年にSDGs(SDGs:Sustainable Development Goals)が採択されてから、世界の関心は社会問題・環境問題へと移っている。ビジネスにも影響を与えており、近年ではESG経営やダイバーシティ経営に取り組む企業も増えた。本記事ではSDGsの概要や実情、国内の導入事例などを紹介する。

目次

- SDGsとは?

- SDGsの背景とビジネスとの関係性

- SDGsの17の目標とターゲットの例

- 世界はSDGsをどう受け止めている?日本と海外の実情

- 欧米では何が注目されている? SDGsの世界のトレンド

- SDGsの取り組みはなぜ必要?世の中の企業が取り組むワケ

- 国連責任投資原則とESG投資

- 日本企業におけるSDGsの導入事例

- SDGsの促進や浸透にも貢献/滋賀銀行

- 中小企業がSDGsに取り組む方法・手順とは?

- SDGsの計画や取り組みを成功させる5つのポイント

- SDGsの問題点

- 企業におけるSDGsの問題点

- SDGsの情報はどこから収集する?役に立つ書籍やリンク集

- SDGsの情報収集に役立つ書籍

- SDGsの情報収集に役立つリンク集

- 専門家への相談も一つの選択肢

- SDGsのよくある質問

SDGsとは?

SDGsとは、人々が地球で暮らし続けていくことを目的として2015年9月の国連サミットで採択された世界共通の目標である。日本語では「持続可能な開発目標(SDGs:Sustainable Development Goals)」と訳されており、2000年に採択された「ミレニアム開発目標(MDGs:Millennium Development Goals)」の後継にあたる。

MDGsでは、名称の通りいくつかの開発課題に対する目標が定められた。中心となるのが、世界における貧困や飢餓の対策、子どもに初等教育を受けさせるための支援だ。

MDGsでは、世界の子どもの死亡率や学校に通えない子どもを半減、HIVなど治療可能な病気への対策を大幅に前進させるなど一定の効果を得た。しかし世界の飢餓は依然として継続しており、ジェンダー平等などの問題も山積している。それらの問題を地球ぐるみで解決するため、SDGsはスタートした。

SDGsの背景とビジネスとの関係性

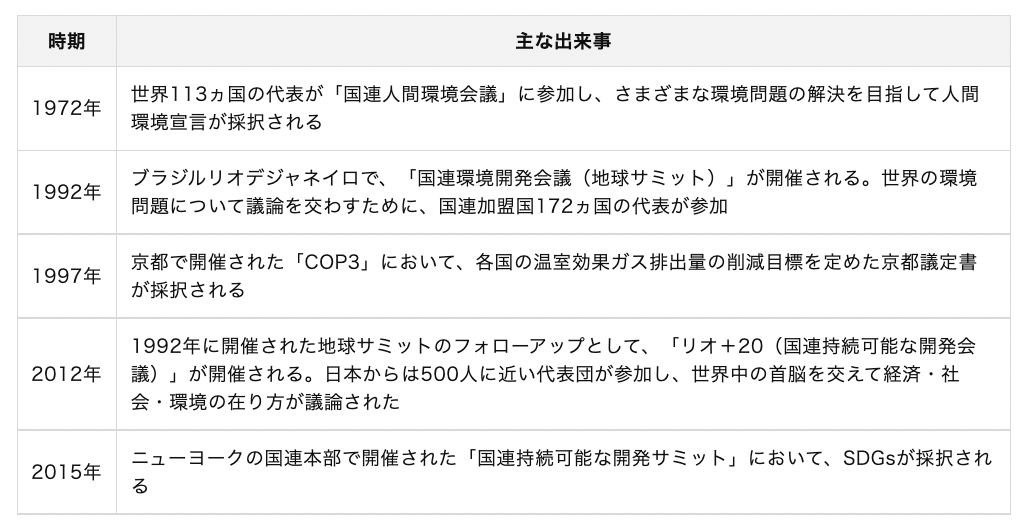

国連加盟国の共通目標でもあるSDGsは、2015年にいきなり提唱されたものではない。下記の年表の通り、世界の社会問題・環境問題に対してはそれ以前から議論がなされており、SDGsの枠組みは少しずつ形成されていった。

また、SDGsが採択された数ヶ月後には、フランスで開催された「COP21」においてパリ協定も採択されている。パリ協定は京都議定書をより具体化したものであり、環境問題を解決するためのプロセスや枠組み、世界共通目標などが新たに設定された。

このように、社会問題・環境問題に対する意識は世界中で強まっており、近年では企業の寄付活動や環境への取り組みに目を向ける投資家も少なくない。さらに消費者の意識も変わりつつあるため、現代の経営者はSDGsに関する知識をしっかりと身につけておくことが必要だ。

SDGsの認知度は、年々高まりを見せており2022年1月に電通が行った「第5回SDGsに関する生活者調査」によると認知率は86.0%だった。2021年1月の54.2%に比べて大きな伸びとなっている。コロナ禍を通じて社会の持続性についての関心がさらに高まったことが考えられるだろう。

SDGsへの注目は「SDGs商品・サービスの利用意向の高さ」「SDGsに取り組む企業に対する共感・好感」といった形で反映されている。SDGsに関しては、特に若い世代での関心度が高いことが特徴であり、将来に向けた企業経営ではこうした点を無視することはできない。

SDGsの17の目標とターゲットの例

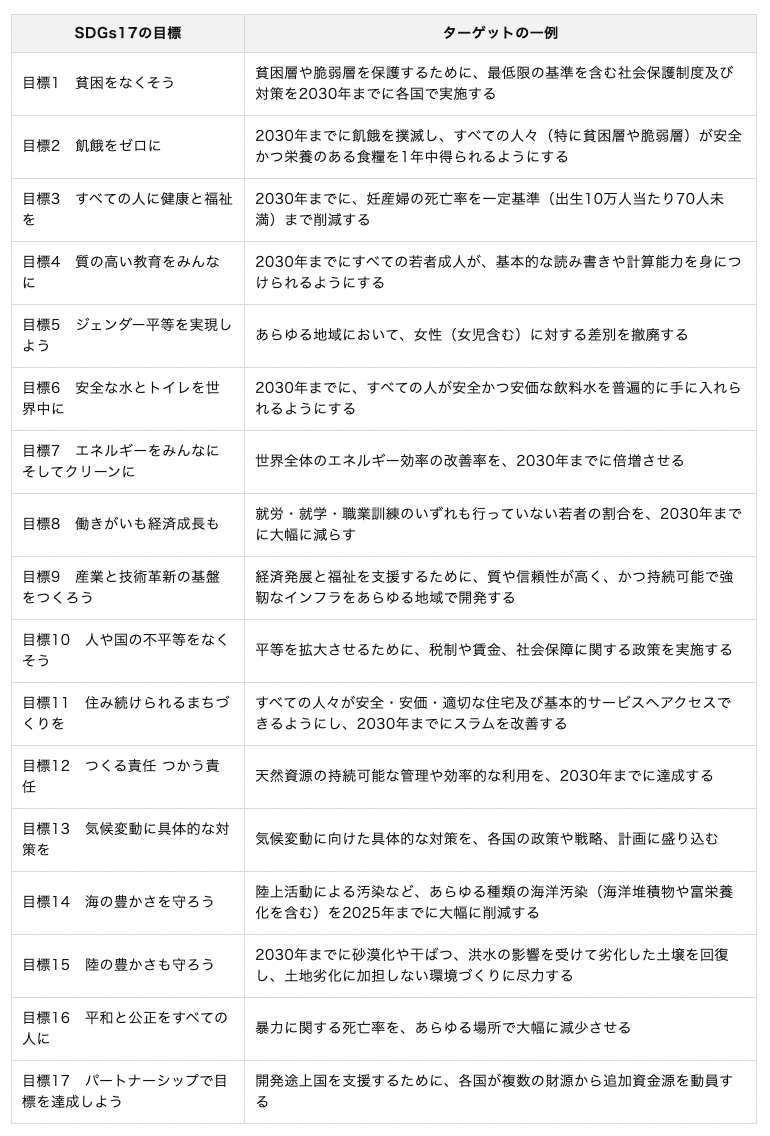

SDGsは17の目標と、各目標を深堀りした169のターゲットから構成されている。具体的にどのような目標やターゲットがあるのか、一例を紹介しよう。

上記の通りSDGsでは、期間や数値などの「具体的な達成目標」が設けられている。SDGsへの取り組みは、国連による取り決めではないため、目標未達の場合でも制裁はない。あくまでも各国の自発的な取り組みであることが特徴だ。これらは、各企業においても同様といえる。しかし、社会の一員として自社で何ができるのかを考えることが求められるだろう。

一つ一つの目標を細かくチェックすると、現代社会がどのような方向に向かっているのかが分かるため、時間に余裕のある方は169のすべてのターゲットを確認してみよう。

世界はSDGsをどう受け止めている?日本と海外の実情

人間環境宣言や京都議定書などに比べると、SDGsの目標やターゲットは細かく設定されているため、さまざまな社会問題や環境問題に効果があると感じられる。では、世界の人々や企業などは、実際にSDGsをどのように受け止めているのだろうか。

ここからは日本と海外に分けて、SDGsに関する実情を紹介していこう。

日本のSDGs達成度は18位

SDGsが採択された影響で、現代の日本では多くの企業や人々が社会問題・環境問題を強く意識するようになった。

SDSN(持続可能な開発ソリューション・ネットワーク)が公表した「持続可能な開発報告書(Sustainable Development Report)」によると、2022年における日本のSDGs達成度は世界で19位、SDGsスコアは79.58ポイントである。飢餓問題や教育面への施策が評価される一方で、環境問題(※)の評価は前年から据え置きとなった。

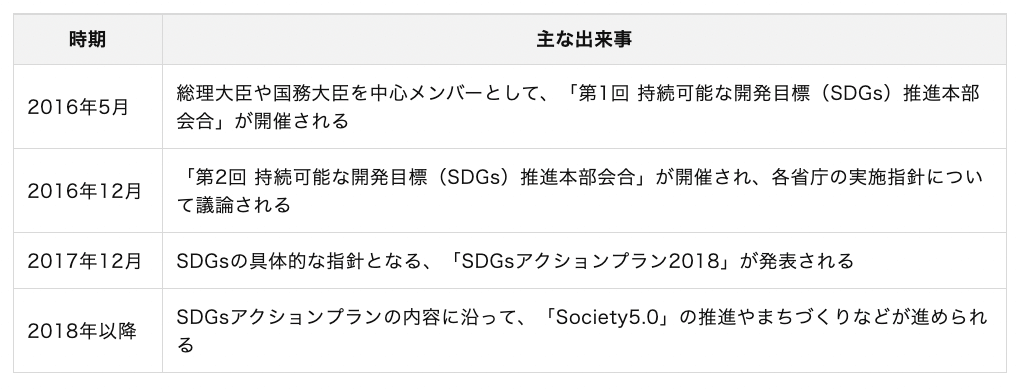

ただし、近年では日本政府もさまざまな施策を進めており、2018年からは具体的な取り組みも始まっている。

日本のSDGsに関する取り組みは「SDGsアクションプラン」をもとに進められており、このプランの内容は定期的(半年もしくは1年に1回)に見直されている。例えば、2020年12月に発表されたSDGsアクションプラン2021では、以下の4つの項目が重点事項として盛り込まれた。

【1】感染症対策と次なる危機への備え

【2】よりよい復興に向けたビジネスとイノベーションを通じた成長戦略

【3】SDGsを原動力とした地方創生、経済と環境の好循環の創出

【4】一人ひとりの可能性の発揮と絆の強化を通じた行動の加速

SDGsアクションプランに目を通しておくと、政府の方向性や具体的な施策を把握できるため、内容が更新されたら欠かさずチェックしておきたい。

SDGs達成度では北欧が上位を占める

同じくSDSNが公表したレポートを見ると、SDGs達成度のランキング上位は北欧が占めている。

○Sustainable Development Report(2022年)のランキング上位国

第1位:フィンランド(86.51)

第2位:デンマーク(85.63)

第3位:スウェーデン(85.19)

第4位:ノルウェー(82.35)

第5位:オーストリア(82.32)

(※カッコ内はSDGsスコアを示したもの。)

フィンランドやデンマーク、スウェーデンのスコアは85ポイントを超えており、日本をはじめとするアジア諸国は差をつけられている状況だ。

日本より順位が低い先進国もいくつかあるものの、北欧やヨーロッパにおけるSDGs達成度と比較すると、日本のSDGsに関する取り組みは決して進んでいるとはいえない。国によってはSDGsの考え方が一般層にまで広く浸透しており、すでに消費活動や投資活動にも影響を及ぼしている。

特にSDGsの観点から投資先を選ぶ動きは世界的に加速しているため、日本国内の経営者にとってもSDGsは軽視できないものになってくるだろう。

欧米では何が注目されている? SDGsの世界のトレンド

SDGsが採択されてからすでに5年以上が経過しているが、特に注目度の高い欧米ではどのような取り組みが注目されているのだろうか。ここからは欧米を中心に、世界のトレンドを紹介していく。

日本にも必ず到来するグリーン・フィンテック

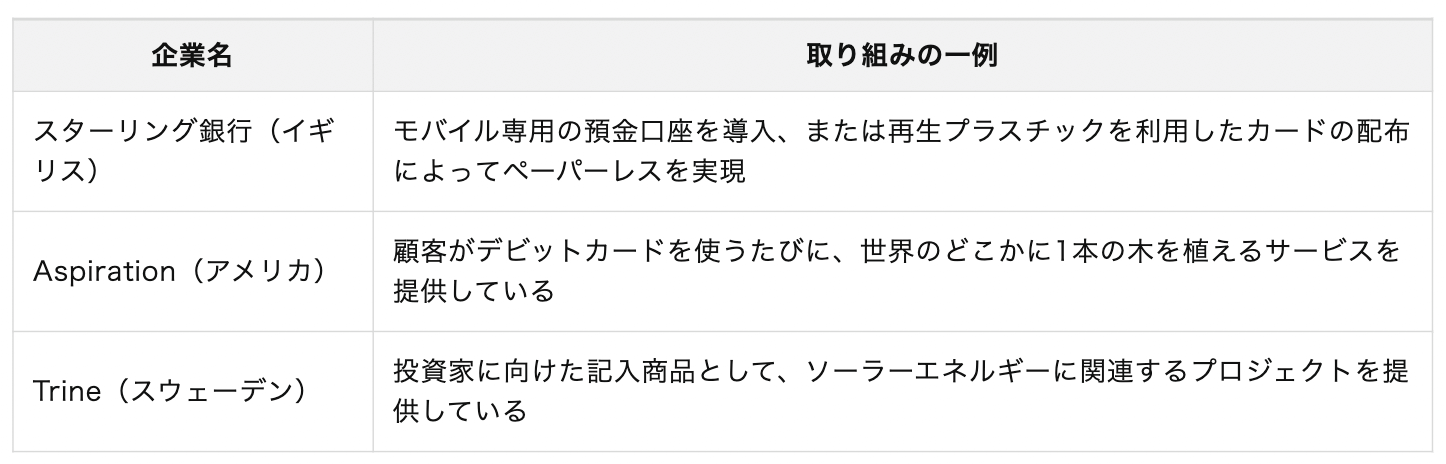

SDGsにおいて注目度が高い分野としては、まず「グリーン・フィンテック」が挙げられる。これは、金融と技術を融合した「フィンテック(Fintech)」に、さらに「環境保護への貢献(Green)」という観点を加えたものだ。

具体的にどのような取り組みがなされているのか、いくつか例を紹介しよう。

グリーン・フィンテックに関する取り組みは幅広い層から注目されており、例えばTrineが提供するソーラーエネルギー関連の金融商品には1万人を超える投資家が集まった。また、同プロジェクトのデフォルト率が低い(1.7%)ことからも、世界的な関心の高さがうかがえる。

グリーン・フィンテックの波は「日本にも必ず到来する」といわれているため、引き続き世界の動向をチェックしたい。

飲食業界では「ビーガン食」が注目の的に

肉や魚、卵、乳製品などが含まれていない「ビーガン食」も、近年の欧米で注目されている存在だ。ビーガン食をとり入れると、身体の健康状態を整えられるだけではなく、生き物の無駄な殺生や自然破壊などを抑えられる。

このような考え方はSDGsが採択されるまでややニッチだったが、近年では欧米を中心にサステナブルな飲食店や食材店が増えてきた。例えば、イタリアのレストランである「グリーンステーション」は、穀物を中心としたヘルシーメニューを提供するだけではなく、ナイフなどの食器類にも生分解性(※土に100%還る性質)のものを採用した。

また、ビーガン食品は味気ないものが多いとされるが、その常識も覆されつつある。植物由来の代替肉をはじめ、ビーガン用の食品はバリエーションが豊富になってきており、今ではピザやパン、お菓子、調味料まで見られるようになった。

日本には浸透しづらい食文化かもしれないが、一つでもブームになるビーガン食が登場すれば、その状況も大きく変わるかもしれない。すでに日本ではなじみ深い大豆を由来とした食品が、ひそかな人気を集め始めている。コンビニやカフェチェーンなどをはじめとして脱プラスチックの動きが加速するのと同時に新たなムーブメントが社会の各所で感じられる。

ブランド力に左右される業界では「環境・人種・ジェンダー」がトレンド

商品の売れ行きがブランド力に左右される業種は、SDGsにより一層力を入れている。例えば、コスメ用品などを取り扱う美容業界では、多くのグローバル企業がSDGsへの取り組みを公開している。なかでも目立つものは、環境や人にやさしい商品をつくる「環境・人種・ジェンダー」に関連する取り組みだ。

これら3つの要素は、企業外部から見ても状況が比較的わかりやすい。環境にやさしい商品は、ケミカル的な要素が少なく安心感をもたらす。コスメは、人種に左右されずに美しさを追究することが求められる。美容は、ジェンダーに固定されるものではなく身体や容姿をそれぞれが理想とする状態に近づけるためのものだ。

つまり上記の3つは、美容に関連する事業者にとってブランド力に影響を及ぼす要素であるため、美容業界では2015年以前(※SDGs採択前)にも環境や人体に配慮するスタートアップが注目されていた。

このようにブランド力が重視される業界は、将来的にSDGsが存在意義になるかもしれない。簡単にいえば「SDGsへの貢献度=ブランド力」になる可能性があるので、ブランドに左右されやすい企業は早めに計画を立てておこう。

そもそもブランドとは、自らが言い立てて成り立つものではない。ブランドの価値は、消費者や社会がそれを認めることで成立する。時代によってブランド価値をもたらす基準も変化してきている。過去には高級感、ステイタスといった観点のみが求められた時代もあったが、今はSDGsがそれに代わってきているのかもしれない。

SDGsの取り組みはなぜ必要?世の中の企業が取り組むワケ

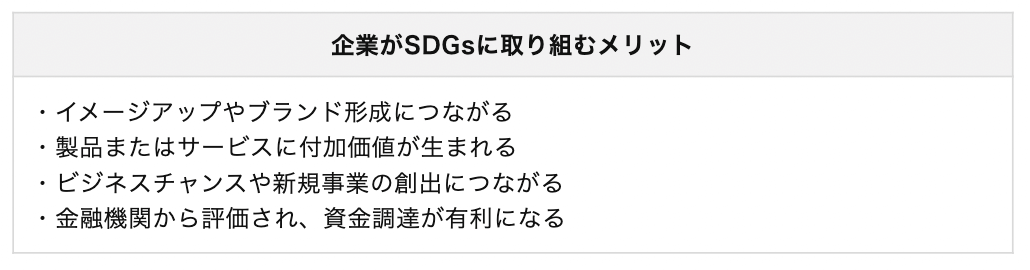

今やSDGsは世界中で注目されているが、企業が取り組む必要性はあるのだろうか。環境や社会を改善することはもちろんだが、SDGsに取り組むと次のようなメリットが発生する。

逆をいえば、SDGsに消極的な企業は将来的に評価されなくなる恐れがある。その根拠を示すために、以下ではESG投資(※)に関するデータを紹介しよう。

(※)環境・社会・ガバナンスの観点から投資を行うこと。SDGsに取り組んでいる企業ほど、投資家から高く評価されやすい(詳しくは後述)。

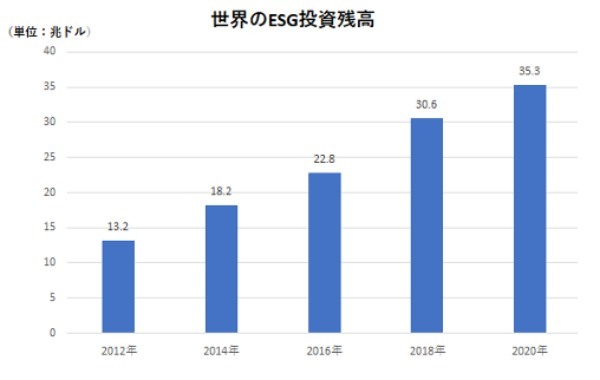

上図の通り、2014年頃から世界のESG投資残高は大きく伸びており、2020年には35兆米ドルの大台を突破した。このことから、世界中の投資資金はSDGsに貢献する企業に流れていることがわかる。

つまり、環境や社会への貢献度によって投資価値が判断されつつあるので、財務情報だけにこだわっている企業は世界から取り残されてしまうかもしれない。社会貢献や社会の一員としての存在といった本当の意味での企業価値を高めるためにも、今一度SDGsへの取り組みを見直してみてはいかがだろうか。

国連責任投資原則とESG投資

SDGsとともに注目しなければならないのが国連責任投資原則とESG投資だ。国連責任投資原則とは、2006年に国連事務総長だったコフィー・アナン氏が提唱したもので経済や投資の分野でもESGを考慮することを求めるものである。

ESGとは「環境・社会・ガバナンス」のこと。つまり国も含めて機関投資家が投資をする相手を決める際に企業が環境や社会への責任を果たしているかどうかを考慮すべきというものである。ESGには、明確な目標がない。そのためSDGsが指標として用いられる。

ESG投資とは、上述した国連責任投資原則を受け財務情報だけでなくESGを考慮して行う投資を指す。企業としてもESGを取り入れることで他社との差別化を図ることができ、しかも投資家から資本を受け入れることができるため、SDGsを取り入れるところが増えてきている。

これらの流れからESG投資は、大きな市場となっている。世界のESG投資残高を集計しているGSIAの報告書によれば、2020年の全世界におけるESG投資総額は、なんと35兆3,000億米ドルに達したとのこと。これは、機関投資家全体(調査対象)の35.9%にあたる資産価格だ。ESG投資残高は、年々増えていることからESG投資市場は今後も大きくなることが予想される。

日本企業におけるSDGsの導入事例

SDGsの考え方は世界中の投資家に浸透しつつあるため、最近ではSDGsに関する取り組みを行う国内企業も多く見られるようになった。この流れについていかないと、業種によっては競争力を失うリスクも考えられる。

ここからは日本企業の導入事例をまとめたので、特に海外進出や成長を目指している経営者はしっかりとチェックしていこう。

明確な目標を盛り込んだ6つのチャレンジ/トヨタ自動車

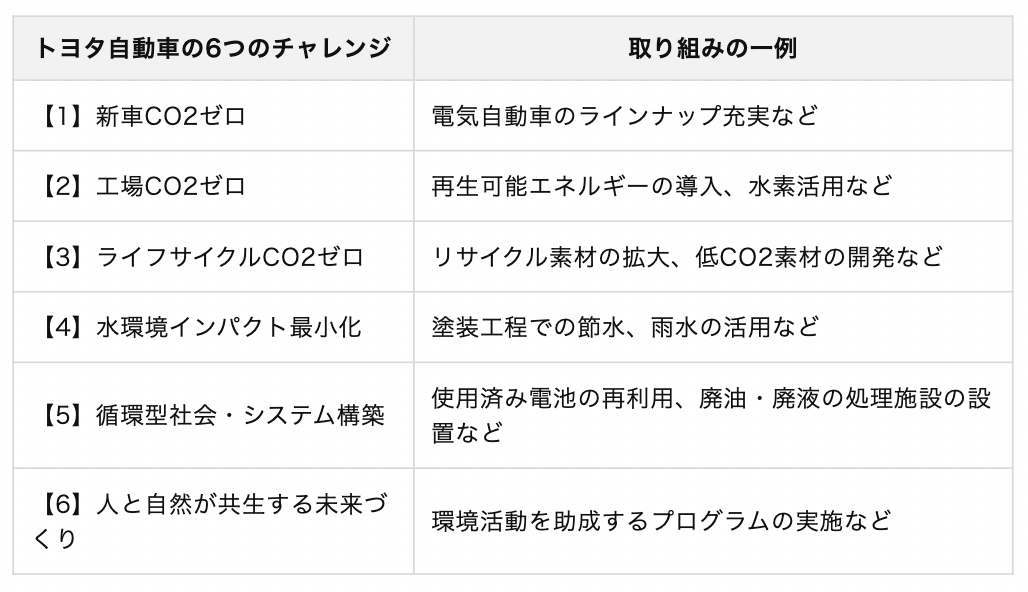

国内最大の自動車メーカーであるトヨタ自動車は、「人とクルマと自然が共生する社会」を目指して以下の6つのチャレンジを推進している。

「トヨタ環境チャレンジ2050」と呼ばれるこの取り組みでは、各チャレンジの具体的な目標も設けられている。例えば、上記【2】ではCO2排出量の目標が「2013年比35%削減(2030年まで)」のように設定されているため、外から見ても「目標をどれくらい達成したのか?」が分かりやすい。

このように多角的にSDGsを導入するだけではなく、明確な形で数値・期間目標を設定している点はぜひ参考にしたいポイントだ。

発展途上国における食料問題や健康問題の解決/NEC

大手電機メーカーであるNEC(日本電気)は、主に海外で持続可能な社会づくりを目指している企業だ。以下で挙げるように、NECは独自のノウハウや技術をうまく活用しながら、食料問題や健康問題の解決に貢献している。

・健康維持を目的として、チリの学校給食プログラムに給食配給管理システムを導入

・ケニアの一部地域で電子母子手帳を導入し、母子の健康や安全に子育てできる環境を推進

・食品の在庫管理や発注を効率化するために、需給を最適化するプラットフォームを開発

ケニアなどの発展途上国においては、日本では考えられない問題が日々発生している。こういった地域に目を向ければ、NECのように優れたノウハウや技術を持っていない中小企業でも、SDGsに貢献できる可能性は十分にあるだろう。

特に海外進出を目指している経営者は、世界的なアピールの意味合いも含めて発展途上国への貢献を検討しておきたい。

SDGsの促進や浸透にも貢献/滋賀銀行

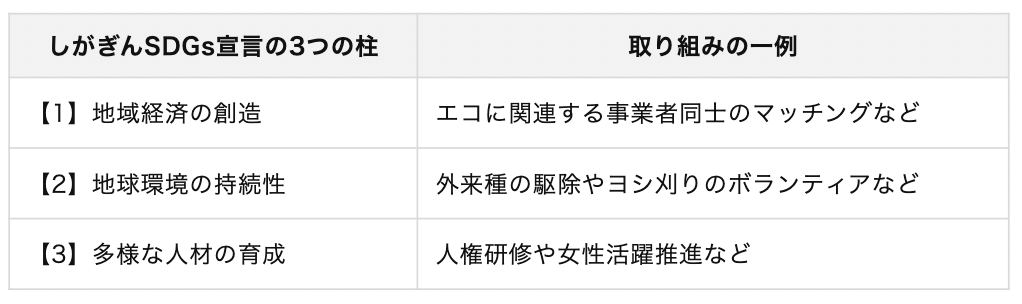

地方銀行にあたる滋賀銀行は、SDGsが採択された後に以下の3つを柱とする「しがぎんSDGs宣言」を発表した。

さらに、同行は社会問題の解決を起点としたビジネスを積極的にサポートしており、SDGsの考え方を浸透させることにも貢献している。滋賀銀行のこれらの取り組みは高く評価されており、2018年の「ジャパンSDGsアワード」では特別賞に選ばれた。

一定の資金力や企画力を持つ企業であれば、この事例のようにSDGsに取り組む企業をサポートする方法も一つの選択肢になるだろう。

中小企業がSDGsに取り組む方法・手順とは?

SDGsへの取り組みは簡単に始められるものではなく、無理に実施すると効果が表れない上に、多くの費用や時間を無駄にしてしまう。ここからはSDGsに取り組む手順をまとめたので、参考にしながら計画を立ててほしい。

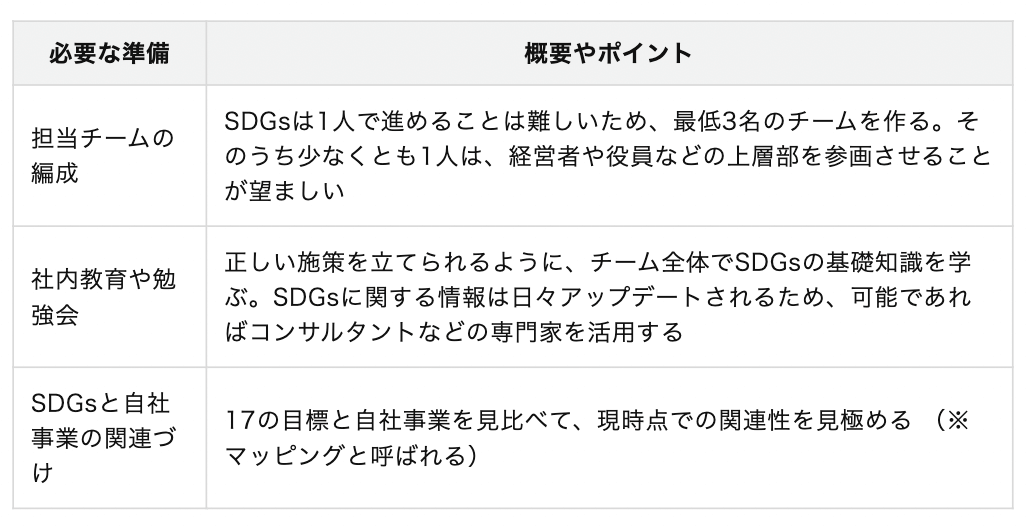

【STEP1】活動体制の整備

具体的な取り組みを考える前に、まずはSDGsの活動体制を整えなくてはならない。具体的な準備としては、以下の3つが挙げられる。

上記のなかでもマッピングは特に重要性が高いため、以下で例を紹介しておこう。

マッピングを行うポイントは、「直接的な関連性」と「間接的な関連性」の2つを明確にすることだ。間接的な関連性まで明確にすると、中長期的に取り組むべき課題や自社のあるべき姿などを見極めやすくなる。

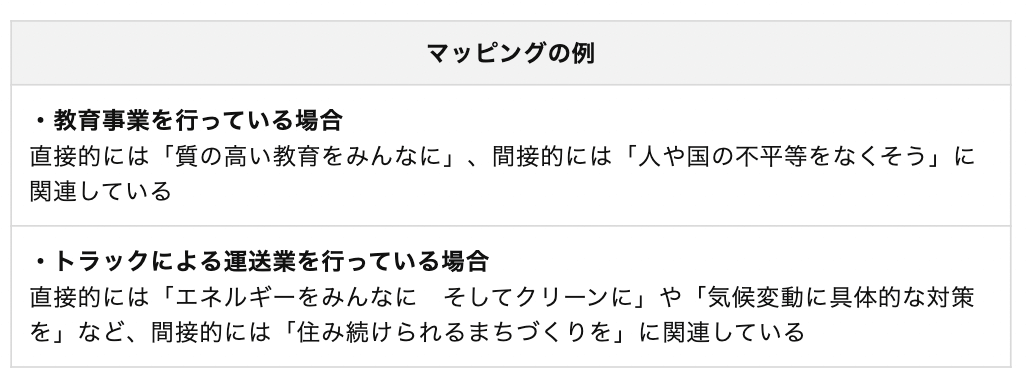

【STEP2】優先課題の決定

SDGsには多くの目標があるため、一つの企業がすべてを達成することは難しい。コストや時間を極力抑えるためにも、具体的な取り組みの前に「優先課題」を決めておくことが必要だ。

優先課題については、以下のステップを踏むとスムーズに決めやすくなる。

SDGsへの貢献度を高めるには、関連する取り組みを新たに始めるだけではなく、現時点で悪影響を及ぼしている工程を見直すことも必要だ。そのため、自社のバリューチェーン全体を確認し、悪影響を軽減できるような対策を考えなくてはならない(上記【2】)。

また、優先課題を絞り込む前には、169のターゲットにも目を通すことが必要になる。17の目標だけに目を向けると、取り組みの細かい方向性がズレてしまう恐れあるので、最終決定の前には必ずターゲットも確認しておこう。

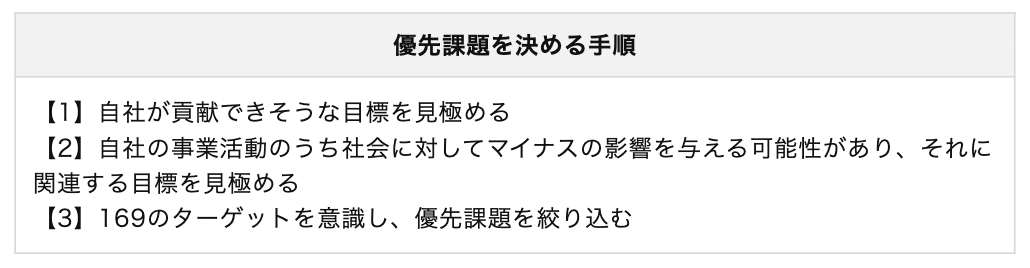

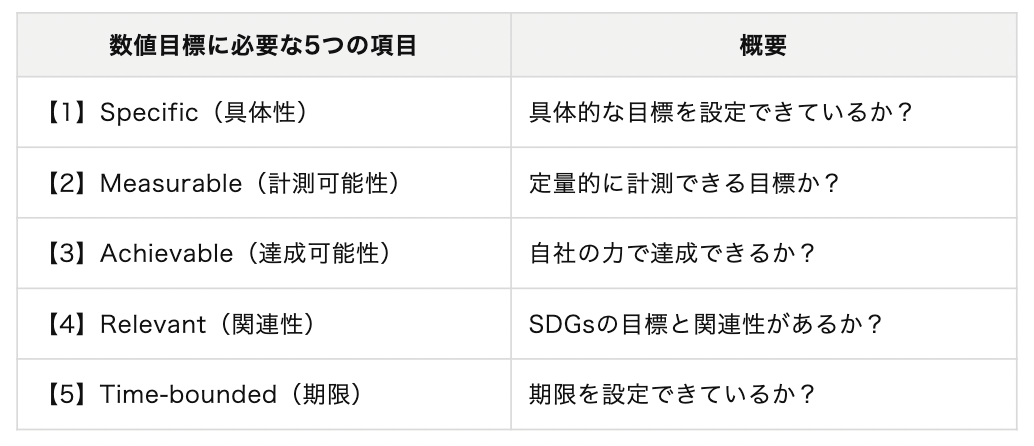

【STEP3】数値目標の策定

優先課題が決まったら、いよいよ具体的な目標や計画を策定していく。ここでいう「目標」とは、SDGsで設定されている17の目標ではなく、自社が独自で達成すべき目標のことである。

SDGsの各目標にはさまざまなアプローチの仕方があり、企業によってとるべき対策は異なる。また、対外的に進捗を公表することも必要になるため、例えば「二酸化炭素を●●%削減する」「女性社員を●●%増やす」のように自社独自の数値目標を決めなくてはならない。

では、数値目標はどのように設定すべきなのか、以下で一例を紹介しよう。

上記のフレームワーク(SMARTモデル)の項目をすべて満たすと、より明確な目標を設定しやすくなる。一つでも満たしていない項目がある場合は、内容をうまく調整しながら数値目標を組み立てていこう。

ただし実現不可能な数値や行動を目標として設定するのでは意味がない。社会の流れだからといって無理は禁物だ。近年は、SDGsの認知度が上がるにつれて到底実現できない取り組みをあたかも実施しているように見せかける「SDGsウォッシュ」が問題視されている。自社の行動が裏目に出ることだけは避けたい。

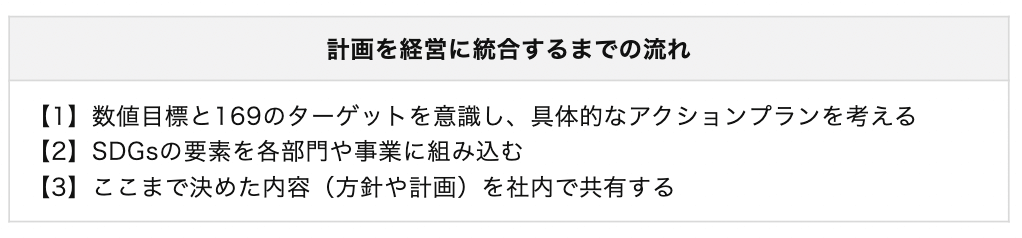

【STEP4】計画の策定と経営への統合

数値目標を設定した後には計画を策定するが、このプロセスでは計画をうまく経営に統合させることが重要だ。経営への統合に失敗すると、社内の部署やメンバーがスムーズに機能しなくなってしまうため、以下のような手順を踏んで慎重に作業を進めたい。

本当の意味でのサステナブル企業を目指すには、SDGsに関する方針・計画を社内全体に浸透させる必要がある。そのため、上記【3】の社内共有は定期的に実施することを意識し、社内報や朝礼、イベントなどさまざまな機会を活用していこう。

【STEP5】SDGs活動の開始と改善

ここまで進んだら、ついに具体的なアクションプランを実行する。ただし、初年度から完璧なプロジェクトを作り上げることは難しいため、同時に「評価・検証・改善」を行うことも忘れてはいけない。

また、これまで行ってきた取り組み内容については、効果が分かりやすい形で公表することも必要だ。例えば、目標の達成度・進捗度をホームページなどにまとめておくと、外部へのアピールにつながるだけではなく、ステークホルダーから貴重な意見やアドバイスを受けられる可能性がある。

このように、SDGsへの取り組みは上層部だけで始めるものではなく、各部署や従業員、顧客などのステークホルダーまで巻き込んでこそ成功といえる。初年度の活動が終わった後には、反省点を活かして翌年度以降の計画を改善する必要があるため、できるだけ多方面からの意見をとり入れられる環境を整えておこう。

SDGsの計画や取り組みを成功させる5つのポイント

SDGsへの取り組みを成功させるには、他にも押さえておきたいポイントがいくつかある。例えば、実際の取り組みを通して正当な評価を受けるには、世界の動向を意識した上で計画を立てなくてはならない。

そこで次からは現在のトレンドなども踏まえて、世の中の企業・経営者が知っておきたい5つのポイントを紹介する。

1.ESG投資を意識した経営方針を考える

前述でも触れたが、SDGsとの関連性が強いワードとして「ESG投資」と呼ばれるものがある。これは世の中の投資家が、「環境(Environment)・社会(Social)・企業統治(Governance)」の3つを軸として投資先を選ぶ手法だ。

ESG投資はヨーロッパやアメリカを中心に浸透しており、2018年時点でのESG投資の市場規模は約31兆ドルといわれている。日本においてもESG投資の注目度は年々高まってきており、2016年からの2年間で国内の市場規模は約3倍に膨れ上がった。

つまり、国内企業が長期的な成長を遂げるには、「ESGへの意識」が欠かせないものになる可能性がある。SDGsに関する取り組みにはさまざまな形があるものの、海外進出や成長を目指している経営者は「環境・社会・企業統治」を軸として今後の方針を考えたい。

2.とにかく早めに行動・準備を始める

SDGsの概念を若い世代に伝える活動が世界中で進められている点も、現代の経営者が押さえておきたいポイントだ。例えば、日本では「ESD-J」と呼ばれる組織がさまざまなプロジェクトを通して、若年層に「持続可能な開発のための教育(Education for Sustainable Development)」を実施している。

若い世代にSDGsの考え方が浸透すれば、社会問題・環境問題に対する意識はさらに強まる可能性が高い。ESDを行う組織は世界中に存在するため、5~10年後にはESG投資が世界経済を大きく動かすようになり、SDGsへの取り組みが企業価値に直結する可能性も考えられるだろう。

このような現状を踏まえると、世の中の企業や経営者は早めに行動を起こす必要がある。社会問題・環境問題に関する目標はすぐに達成できるものではないため、SDGsやESG投資の時代が本格的に到来する前に万全の準備を整えておこう。

3.経営トップが積極的に関わる

SDGsへの取り組みは、社内の共有体制や協力体制を築いていることが大前提となる。例えば、上層部が大まかな方針だけを決めて、あとのアクションプランなどを現場に任せる方法では、本来の目標を達成することは難しい。

したがって、SDGsへの取り組みを始めるのであれば、経営トップが積極的に関わっていくことが必要になる。方針や計画の策定はもちろん、アクションプランの実行や検証にいたるまで、すべてのプロセスを社内一丸となって取り組まなくてはならない。

特に注意しておきたいのは、各部署や事業などがうまく機能したタイミングで、経営トップがSDGsから離れるパターンだ。SDGsの世界的なトレンドや動向、ルールなどは頻繁に変わるため、経営トップが離れると変化についていけなくなる恐れがある。

SDGs自体は「人間社会存続」という壮大な目標に向かうものであり、宣言の期限以降も継続すべき概念だ。そのため経営レベルでの継続可能な体制づくりをスタート当初からしっかりと構築していくことが重要となる。

経営トップが本気で取り組んでこそ、社内での共有や協力、日々のブラッシュアップが可能となるため、しばらくは経営者や役員なども積極的に関わることを意識しよう。

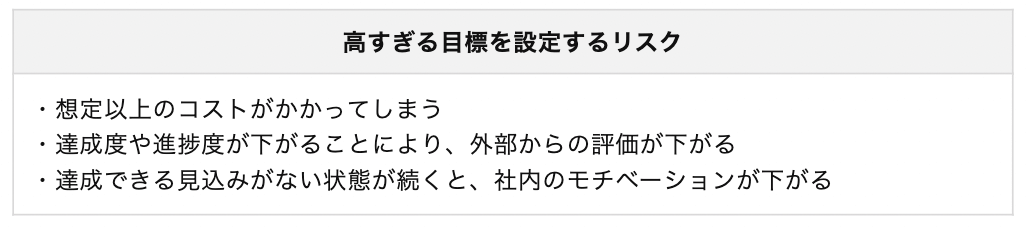

4.目標を高くしすぎない

SDGsに目標設定は必須だが、あまりにも高い数値目標を設定すると次のような弊害が生じてしまう。

SDGsに関する目標は、そもそも達成できるものでないと意味がない。SDGs対策に費やせるコストや時間は限られているので、あくまでも「無理のない範囲」「本業に支障がない範囲」を意識して目標設定をすることが必要になる。

特に、SDGsに慣れていない企業や優れた事例のみを参考にしている企業は、自社に見合わない目標を設定するケースが多い。このような失敗をすると、負担の増加によって本業にも支障が生じるため、プランや目標を考える際には「実現可能性」をこまめにチェックしておこう。

5.従業員のメンタルやモチベーションをケアする

実際にSDGsのプランを実行すると、想定以上に業務量や負担が増えてしまうケースは珍しくない。そのため、現場でプランを進める従業員のメンタル・モチベーションは、徹底的にケアをすることが必要だ。

特に本業との関連がないプランに取り組む場合は、SDGsを導入するとどうしても新たな業務が発生してしまう。あまりにも業務量が増えると、各従業員の生産性が下がったり離職してしまったりなどの弊害が生じるだろう。

従業員のメンタル・モチベーションをケアする手段としては、定期的にSDGsに関するアンケートをとる方法や、理解を得るための説明会を実施する方法などが挙げられる。また、業務量に見合った報酬を出すこともモチベーションにつながるので、なかでも中心的にプランを進める従業員に対しては昇給・昇進させることも検討したい。

SDGsの問題点

社会問題・環境問題を解決するための目標として定着しつつあるSDGsは、環境問題の解決などに役立つ。しかし全く問題点がないわけではない。社会や企業においてそれぞれに次のような問題点がある。

社会におけるSDGsの問題点

社会におけるSDGsの代表的な問題点は、次の3つだ。

・ゴールが大きく問題解決できるかわからない

SDGsの問題点としてよく挙げられるのが「到着点が見えない」ということだ。SDGsでは、例えば「飢餓をゼロに」というように問題解決のゴールを大きなものとしている。そのため実際に問題解決ができるのかどうか不安視されている。

・すべての問題を解決できるのか

SDGsでは、17個の目標を掲げている。しかしそれだけでは、環境問題などのさまざまな問題をすべて解決できないのではないかという不安視する声も多い。

・人の善意や意思に任せている

SDGsには、SDGsに取り組まなくても罰則はない。つまりSDGsに取り組むのか取り組まないかは、個人や企業の意思に任せていることになる。そのため先進国がSDGsに取り組んでも開発途上国は取り組まないなどの問題が起こっている。

企業におけるSDGsの問題点

企業におけるSDGsの問題点で特に重要なのが無理やり自社の事業にSDGsを取り入れてしまうことだ。自社に合わない項目のSDGs目標を取り入れてしまうと本来本業に投下するお金や時間がSDGsに回ってしまうこともある。つまり本業がおろそかになり経営悪化が起こる可能性もある。また一つのSDGs目標に力を入れることで会社や社員が他のSDGs目標をおろそかにしてしまう可能性もある。

企業として全目標への取り組みを行うのは不可能だ。しかし自社が注力する目標以外への理解も全社的に深めておく必要がある。個々の社員の行動やちょっとした企業内の言動により「他のSDGs目標がおろそかになっている」と世間から見られれば、そのことで逆に企業のイメージが損なわれかねない。

企業がSDGsを取り入れるためには、事前にSDGs目標が自社に合っているのか、社員にSDGsに対する知識や意図が浸透しているのかなどを調査・検討する必要があるだろう。

SDGsの情報はどこから収集する?役に立つ書籍やリンク集

最近では多くのメディアがSDGsを取りあげており、さまざまなツールで情報収集ができるようになった。そのなかでも、ここからは「書籍」と「インターネット」に絞って情報収集に役立つものを紹介する。

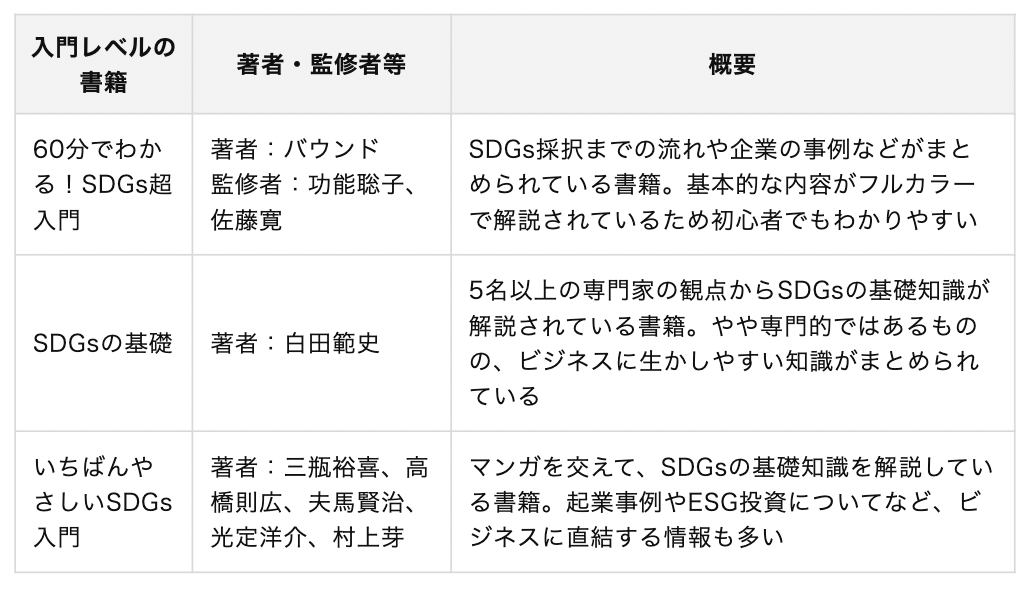

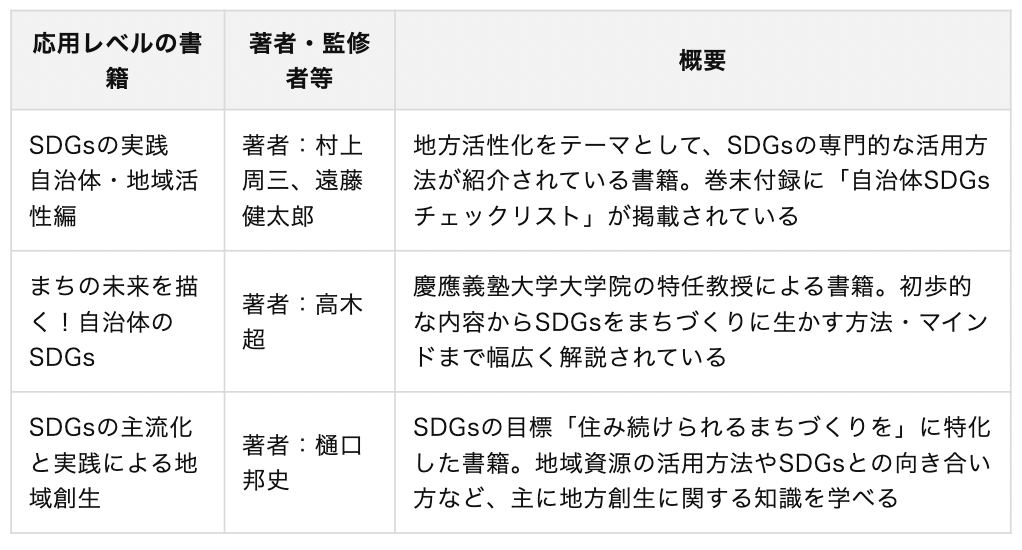

SDGsの情報収集に役立つ書籍

まずは、SDGsの情報収集に役立つ書籍を「入門レベル・応用レベル」の2つに分けて紹介しよう。

一般的なビジネス書を読めるレベルであっても、SDGsの専門書を読みこなすことは難しいとされている。そのため、SDGsの基礎知識を十分に理解できていない場合は、入門レベルの書籍から入ることを検討しよう。

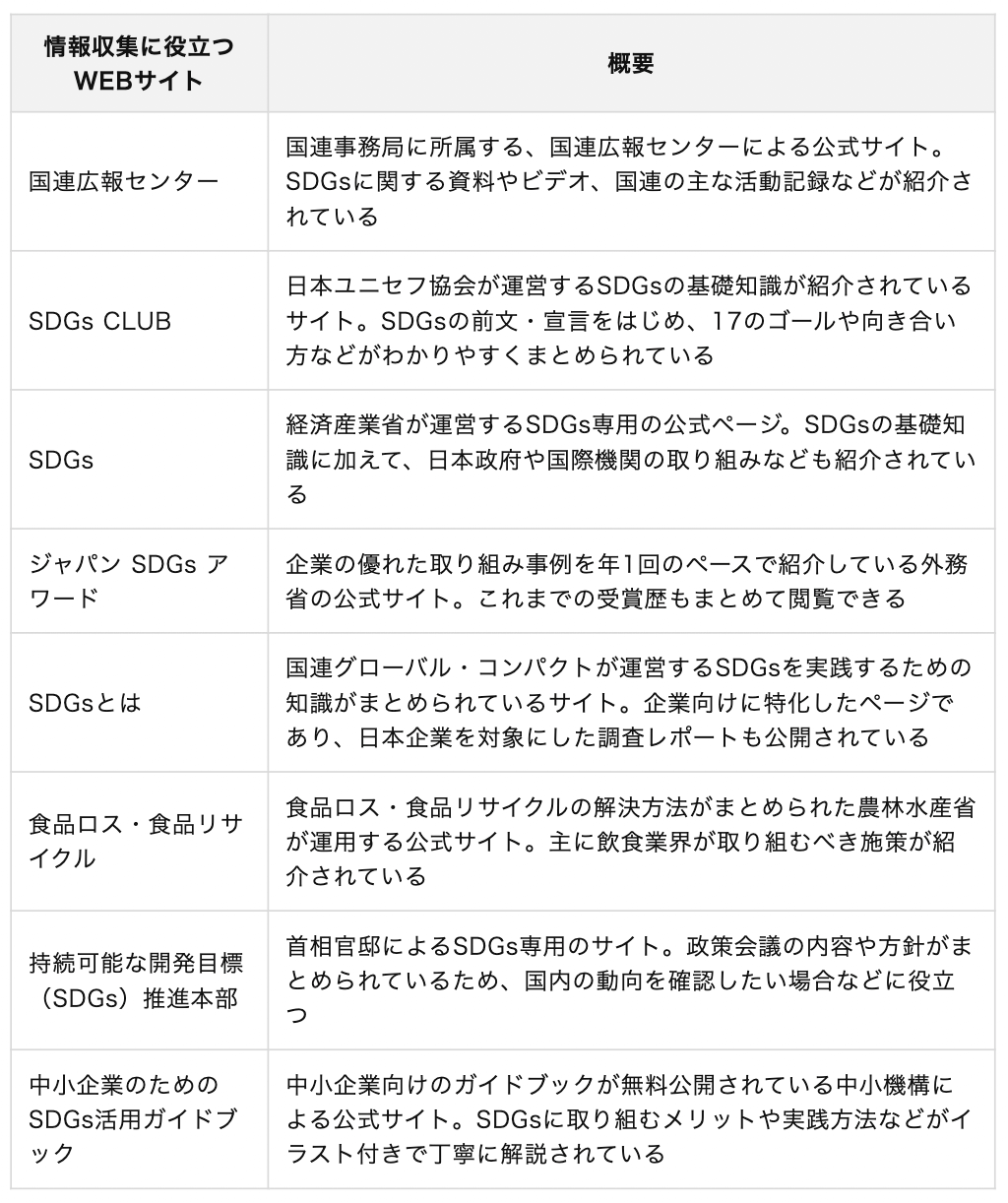

SDGsの情報収集に役立つリンク集

次は公的機関のものを中心に、SDGsの情報収集に役立つウェブサイトを紹介しよう。

国内だけでもさまざまなウェブサイトが存在するため、すべてのページに目を通すことは難しい。費やせる時間は限られているので、不足している知識や情報を補えるサイトに絞って情報収集を進めていこう。

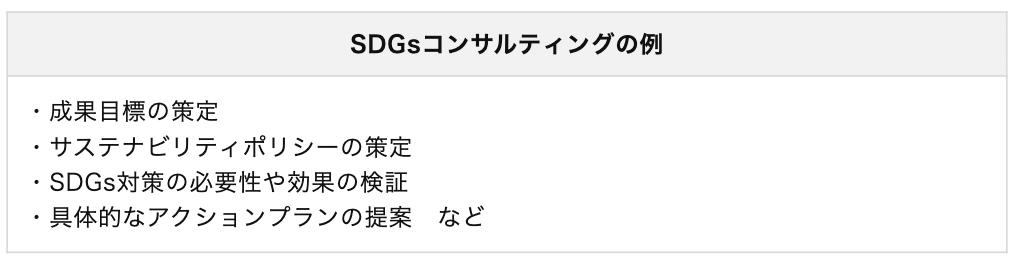

専門家への相談も一つの選択肢

SDGsの計画を立てている際に、既存事業への影響を不安視する経営者は少なくない。また、SDGsの目標は中長期にわたって達成するものであるため、取り組み内容や業界によっては具体的な効果を予測できないケースもあるだろう。

このような悩みを抱えたら、ひとまず専門家に相談をする方法も一つの手だ。SDGsコンサルティングを行っている企業では、主に以下のようなサービスを受けられる。

SDGsへの取り組みは、費用がかかるものの現代企業にとってビジネス投資としての大きな意味を持っている。中途半端な活動で終わることのないように、費用をかけるべき部分にしっかりと「投資」することで未来を見据えた経営の一翼を担うことが期待できるだろう。特に企業事例が少ない業界や、本業とSDGsの紐づけが難しい企業にとって専門家は心強い存在になる。

コスト次第では中長期のロードマップも作成してもらえるため、十分な知識がなくてもSDGs活動の基盤を整えられるだろう。

また、依頼コストのねん出が難しい場合は、政府や自治体が開設している相談窓口の利用を検討したい。例えば、中小機構はSDGsへの取り組みに不安を抱える企業に対して、対面・電話・オンラインで無料利用できる「SDGsに関する相談窓口」を開設している。コンサルタント会社と同程度のサービスを受けることは難しいが、公的な窓口でもプラン策定のヒントは得られるはずだ。

ただし、実際のプランを運用するのはあくまで企業であり、専門家がプロセスのすべてを請け負ってくれるわけではない。専門家に相談をする場合であっても最低限の知識は必要になるので、少なくとも本記事で紹介した内容はしっかりと理解しておこう。

SDGsのよくある質問

SDGsに関する計画を立てる前には、採択された背景や目的、仕組みなどを十分に理解しておく必要がある。ここからはSDGsのよくある質問をまとめたので、企業や経営者に求められる知識を押さえていこう。

Q.SDGsとは簡単に言うとどういう意味?

A.SDGsとは、「Sustainable Development Goals(持続可能な開発目標)」の略称である。2030年までに持続可能でよりよい世界にすることが目標だ。SDGsは、貧困問題や環境問題などの解決に役立つと考えられている。2015年9月に行われた国際サミットで採択。国連に加盟する多くの国が参加しており、もちろん日本も参加している。

Q.SDGsの「D」や「G」は何を指す?「s」はなぜ小文字?

A.SDGsは、「Sustainable(持続可能)」「Development(開発)」「Goal(目標)」を組み合わせた造語である。中でも目標には17のゴールが設定されているため、「Goals」という意味合いで小文字の「s」が用いられている。世界中の環境問題・社会問題を解決するには、特定の分野や課題だけではなく、全てのゴールを達成することが求められる。

Q.SDGsは誰がなぜ作った?

A.SDGsはMDGs(※)の後継として、2015年の国連サミットにおいて全会一致で採択された。つまり、SDGsを作ったのは当時の国連加盟国であり、その数は193ヵ国とされている。

SDGsが採択された背景には、飢餓や病気、ジェンダー平等などの環境問題・社会問題がある。これらの問題は個人の力だけでは解決できないため、世界に向けた目標としてSDGsが採択された。

(※)2000年に採択された、開発分野における世界的な共通目標。

Q.SDGsとはどんな取り組みのこと?

A.SDGsは、17の目標(ゴール)と169個のターゲットから構成されている。17の目標には、例えば「貧困をなくそう」「飢餓をゼロに」「すべての人に健康と福祉を」「質の高い教育をみんなに」「ジェンダー平等を実現しよう」などがある。その目標を達成するための行動指針として169のターゲットが設定されており、企業や個人にいたるまで取り組みを行っている。

日本では、国がジャパンSDGsアワードとしてSDGs達成に資する優れた取り組みを行っている企業・団体などを表彰している。

Q.SDGsに取り組むのは誰?

A.SDGsは、世界の国が取り組む共通目標である。

実際に取り組むのは国や自治体だけではなく、すべての人による取り組みが求められている。個人がSDGsに取り組むのはもちろん、企業がSDGsに取り組みその企業に投資家が出資することも選択肢の一つだ。

日本では、国がSDGsに取り組んだ企業や個人、自治体を表彰するなどの仕組みがつくられている。多くの先進国では、同じように企業や個人を問わず、SDGsに取り組んでいる。

Q.SDGsはなぜ必要?

A.SDGsは、世界が抱えるさまざまな問題解決のために必要だ。SDGsのゴールは、貧困や飢餓、教育などの社会面、エネルギーや資源の有効活用、ジェンダー平等などの経済面、地球環境や気候変動などの環境面といった世界が直面する課題を網羅している。SDGsは、社会、経済、環境の3側面から捉えることのできる問題に対して17のゴールを設定。これらを統合的に解決することで持続可能なよりよい未来を築くことができるのだ。

Q.SDGsはどれが一番大切?

A.世界的に重視されている目標としては、「安全な水とトイレを世界中に」や「飢餓をゼロに」が挙げられる。一方で、日本では「すべての人に健康と福祉を」や「働きがいも経済成長も」、「貧困をなくそう」が重視されている。

なお、SDGsでは全目標を達成することが理想であるため、個人や企業には多角的な活動が求められる。

Q.SDGsに反対意見があるのはなぜ?

A.SDGsの反対意見としては、「ゴールやターゲットが壮大すぎる」「人間至上主義である」などが有名だ。また、国によって優先課題や予算は異なるため、「欧米諸国に都合が良い」と考えている人も見受けられる。

Q.SDGsの悪いところや問題点は?

A.SDGsとビジネスの関係が深まるにつれて、近年では「SDGsウォッシュ」の存在が問題視されている。SDGsウォッシュとは、実際には環境問題や社会問題に取り組んでいないにも関わらず、あたかも「SDGsに貢献している」と見せかけている企業だ。

SDGsウォッシュが世界的に増加すると、真摯に取り組む企業が評価されなくなる恐れがある。

Q.SDGsバッジとは?どんな人がつけている?

A.SDGsバッジとは、政治家や著名人がつけているロゴつきのバッジである。国連本部や国連開発本部で販売されており、誰でも購入や着用することが認められている。

企業による導入例もあり、三井住友信託銀行では2019年から全従業員がSDGsバッジを着用している。

多くの事例に目を通し、ノウハウや技術を活かせる計画を

今回解説したように、SDGsは将来的にビジネスの軸となる可能性がある。すでに取り組みを始めている企業も少なくないため、時代に乗り遅れない企業を目指すのであれば、具体的な施策や目標を早めに考えることが必要だ。

ただし、プロジェクトによっては膨大なコストがかかってしまうため、SDGsに関する計画を立てる際には多くの事例に目を通し、自社のノウハウや技術をうまく活かせる形を模索していこう。

事業承継・M&Aをご検討中の経営者さまへ

THE OWNERでは、経営や事業承継・M&Aの相談も承っております。まずは経営の悩み相談からでも構いません。20万部突破の書籍『鬼速PDCA』のメソッドを持つZUUのコンサルタントが事業承継・M&Aも含めて、経営戦略設計のお手伝いをいたします。

M&Aも視野に入れることで経営戦略の幅も大きく広がります。まずはお気軽にお問い合わせください。

【経営相談にTHE OWNERが選ばれる理由】

・M&A相談だけでなく、資金調達や組織改善など、広く経営の相談だけでも可能!

・年間成約実績783件のギネス記録を持つ日本M&Aセンターの厳選担当者に会える!

・『鬼速PDCA』を用いて創業5年で上場を達成した経営戦略を知れる!