連結財務諸表には、持分法適用会社についての記載がある。持分法適用会社は、親会社が連結するほどではないが、経営を判断する上で極めて重要な会社のことである。今回は、どのような会社が持分法適用会社となるか、また、持分法適用会社の会計処理について解説する。

目次

持分法とは?

持分法は、複数の会社からなる企業グループの財政状態や経営成績を示す決算書である「連結財務諸表」において適用される簡便な会計処理である。

持分法理解のために知っておきたい連結財務諸表

連結財務諸表とは、複数企業から構成される企業グループの経営成績や財政状態を、一つの会社のように表現する決算書の一種である。

このとき企業グループ内すべての会社について、経営成績や財政状態について1項目ずつ開示され、グループ会社間の取引は取り消される。そのため、親会社の成績を良くするために財産を子会社に不相当に高く売り利益を水増しするという不正がしづらくなる。

持分法が適用される会社とは

連結財務諸表では、親会社とグループ会社を一体として決算書が作成されるが、親会社とグループ内の他の会社との関係性には強弱がある。ある会社の株式を持っているからと言って、完全支配の関係もあれば意見することができる程度の関係もある。持分法は完全支配とまでは行かないが強い影響力を持っている会社に対して行うものだ。

連結に比べて簡便な会計処理

通常の連結財務諸表は、それぞれの決算書の内訳を1つずつすべての会社で合算して作るのに対して、持分法の処理は資産、負債は関連会社株式で、損益は持分法にかかる投資損益の勘定名でひとまとめにする簡便な処理を行う。

持分法適用会社の具体的な条件とは

持分法は、親会社から支配されていると言い難いが、それなりに影響力を及ぼしている会社に対して適用されると説明した。ここでは、どのような会社が持分法の適用を受けるかを説明する。

持分法適用会社その1:関連会社

持分法の対象となるメインの会社は関連会社である。これは会計基準では「他の企業の財務及び営業又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができる場合における…企業をいう」とされている。これは、完全支配ではないが、強い影響力を与えられる会社のことを言う。

持分法適用会社その2:連結しない子会社

通常、ある会社が別の会社を支配している場合は、持分法ではなく連結をすることとなっている。しかし、重要性に乏しい場合は持分法を適用する。

持分法適用会社の会計処理

持分法では、連結子会社の時とは違って簡便な方法で会計処理が行われる。

通常、連結会計の上では、子会社は対象となる会社の財務諸表と合算して調整を加える形式を取って、連結財務諸表に取り込む。一方で持分法は、関連会社の株式の価格について利益などを加減算する方法によって、対象となる会社の財政状態や損益を取り込む方法で行う。

実際にどのような会計処理を行うのか、以下の状況を想定した上で説明する。

- X年4月1日にA社はB社の総議決権の20%を1000で取得した

- 帳簿価格と時価との差、いわゆる「のれん」や「負ののれん」はない

- 会計期間は両社とも同じ

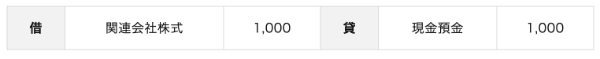

・株式を取得したときの仕訳

株式を取得したときは、通常の株式取得と同じ仕訳で株式の勘定名が「関連会社株式」となる。

・子会社と取引をしたとき(持分法適用会社に販売した場合)の仕訳

例えば、A社がB社に価格100、利益20の商品を販売したが、まだB社からグループ外の他の会社に売っていない場合はどうすればいいのか。

当初販売したときは、他社と同じ場合の取引をすることとなる。

この場合、A社の利益20のうち、持分20%に相当する4については、まだB社の外に出ていないため、A社のグループから見てない利益していないものとして処理する。

すなわち、実現していない4の分だけ取り消す必要があり、仕訳は以下のようになる。

・当期の損益が確定したときの仕訳

ここでは、B社の当期純利益が100あった、A社の持分相当ではで20の利益が出た場合は以下の仕訳を切る。

B社の利益の分だけその株式の価値が上がったことを示すものである。

持分法に注意しよう

本稿は持分法適用会社について、支配とまで行かなくとも強い影響力を及ぼす会社に適用されることを説明した。

また、持分法適用会社の会計処理について事例を元に解説した。

本稿がお役に立てれば幸いである。

持分法に関するQ&A

Q1.持分法は何%から?

A. 一般的に持分法は、その会社の議決権を20%以上50%以下持っていると対象となる。ただし、それ以下の場合であっても適用されることもあるし、子会社であっても重要性で持分法を適用することもある。

Q2.連結は何%から

A. 連結は通常、所有する議決権が50%超で適用となる。ただし、50%以下であっても、実質的にその会社を支配しているとされれば連結されることもある。また、50%を超えていても、重要性が低いため連結の対象外となる(持分法で処理されたりそれすらしない)こともある。

Q3.持分法はいつからいつまで適用されるか

A.対象となる会社が関連会社で、適用するほどの重要性がある限り適用される。すなわち、重要性を無視すれば、関連会社となった時点から適用が始まる。また、所有割合が少なくなって当該会社への影響がなくなるか、逆に所有割合が多くなるなどして連結の対象となれば、持分法の適用は終わる。

Q4.持分法はどのように処理されるのか

A.持分法は、対象となる会社の株式勘定を増減することによって処理する。対象となる会社の取引のうち、売った資産がまだ企業グループ外部に出ていないものについてその中の利益を調整する形で処理される。