2019年から働き方改革が実施された。働き方改革関連法案の改正内容に従って、各企業が勤務体制を見直す必要が生じている。今回は、働き方改革に関する政府や企業の取り組みの例についてわかりやすく説明する。働き方改革の対応に迫られている経営者はぜひ参考にしてほしい。

目次

働き方改革とは?具体的な取り組みについて

働き方改革は、全ての労働者が多様な働き方を選択できることを目指す改革だ。安倍内閣のスローガンでもあった一億総活躍社会の実現を目的としている。

目的を実現するために、働き方改革に関連する法律も改正され、厚生労働省からさまざまな施策も示されている。

中には、労働時間改善や有給休暇取得に関係する法改正があり、違反による罰則もあるので注意したい。ここからは、働き方改革に関する政府や厚生労働省の取り組みを抜粋して説明する。

1.時間外労働の上限規制の導入

時間外労働の上限が、企業規模によらず原則として月45時間、年360時間に設定された。臨時的な特別な事情がある場合でも、年720時間、複数月の平均残業時間80時間、月100時間を超えた場合は「30万円以下の罰金あるいは6ヵ月以下の懲役」が科される。

建設業など一部の業務には2024年までの猶予期間が与えられているが、働き方改革への対応は急務である。

2.勤務間インターバル制度の導入促進

勤務終了から翌日の出社までに一定時間以上の休息期間を確保する「勤務間インターバル制度」が導入促進された。具体的には、最低でも11時間程度の休息時間を設けることが目標とされており、制度導入を努力義務が明記されている。

3.年5日の年次有給休暇の取得

労働基準法の改正により、10日以上の有給休暇が付与される労働者には、年5日間の有給休暇取得が義務付けられた。大企業、中小企業ともに2019年4月から施行されており、使用者は労働者に対して確実に有給休暇を取得させる必要がある。

なお、違反した場合には、「30万円以下の罰金あるいは6ヵ月以下の懲役」が科される。

4.月60時間超の残業の割増賃金率引き上げ

2023年4月から、中小企業においても月60時間を超える残業に対する割増賃金率が従来の25%から50%に引き上げられている。これにより、大企業と同様の水準での賃金支払いが求められるようになり、労働者の負担軽減が図られている。

5.労働時間の客観的な把握

労働安全衛生法の改正により、労働時間の客観的な把握が義務付けられた。2019年4月から、企業規模によらずに適用され、裁量労働制が適用される労働者や管理監督者も対象である。

自己申告制に代わり、タイムカードやICカード、パソコンのログイン・ログオフ記録など、客観的な方法で労働時間を把握することが求められ、過重労働や長時間労働の防止が期待されている。

6.「フレックスタイム制」の清算期間延長

フレックスタイム制の清算期間が1ヵ月から3ヵ月に延長され、労働者は3ヵ月以内の総労働時間の範囲内で、より柔軟に労働時間を調整できるようになった。これにより、個々のライフスタイルに合わせた働き方が促進されている。

7.高度プロフェッショナル制度の導入

一定の年収を有し、高度な専門知識を持つ労働者が対象となる「高度プロフェッショナル制度」が導入され、労働基準法の規定に縛られない自由な働き方が認められるようになった。

ただし、労働者の健康管理や労働環境の改善も重要であり、企業には適切な健康管理措置や年次有給休暇の取得促進などの義務が課せられており、実施には労使委員会の決議と本人の同意が前提となる。

8.産業医・産業保健機能の強化

労働安全衛生法の改正により、2019年4月から産業医・産業保健機能の強化が図られた。労働者の健康確保対策が強化され、産業医の活動環境が整備されることで、企業内の健康管理体制の一層の充実が図られている。

9.不合理な待遇差の禁止

「同一労働・同一賃金」としても知られるものであり、正社員や非正規社員などの雇用形態に関わらず、賃金等の待遇差を改善するという取り決めである。労働者派遣業者を通して派遣社員を雇用している場合でも、同じように待遇差の改善が必要となっている。

10.労働者に対する待遇に関する説明義務の強化

労働契約の締結時や変更時に、企業が労働者に対して明確かつ詳細な労働条件を説明する義務を負う取り決めである。具体的には、給与、勤務時間、業務内容、休暇制度などについて、労働者が理解しやすい形で説明することが求められる。

労働者は自分の働き方や待遇について正確な情報を得ることができ、不当な労働条件やトラブルの未然防止が図られ、より公正で働きやすい職場環境の実現が図られている。

11.行政による事業主への助言・指導等や裁判外紛争手続(行政ADR)の規定の整備

行政機関が労働環境の改善を目的に、事業主に対して助言や指導を行うための体制強化が進められた。また、労働者と事業主の間で発生する労働紛争を裁判外で解決するための手続きである「行政ADR(Alternative Dispute Resolution)」の整備も行われている。

これにより、有期雇用労働者に対する事業主への助言・指導や、裁判外での紛争解決手続きが強化された。

働き方改革の課題4つ

働き方改革で取り組む具体的な課題には、大きく以下の4つがあげられる。

- 長時間労働の是正

- 正社員と非正社員との格差是正

- 高齢者の就労促進

- 2024年問題への対応

1.長時間労働の是正

長時間労働の是正は、働き方改革の重要な課題である。日本では長時間労働が常態化しており、過労死や健康被害が社会問題となっている。そのため、労働者の健康とワークライフバランスの確保が急務だ。

働き方改革関連法の施行により、時間外労働の上限が設定され、企業には労働時間の管理が厳しく求められるようになった。特に、月60時間を超える残業には割増賃金率が引き上げられ、中小企業においても同様の措置が取られるため、長時間労働の抑制が期待されている。

2.正社員と非正社員との格差是正

日本の労働市場では、正社員は安定した雇用と福利厚生を享受する一方、非正社員は低賃金で不安定な雇用環境に置かれがちになるなど、正社員と非正社員の間に大きな待遇差がある。

働き方改革関連法では「同一労働同一賃金」の理念を掲げ、正社員と非正社員の待遇差を解消するための法整備を進めた。具体的には、非正規労働者に対する不合理な待遇差の禁止や、待遇内容の説明義務の強化が含まれ、業界別導入マニュアルの普及も進められている。

同一労働・同一賃金の違反による罰則規定は、2024年5月時点では特に設定されていないが、訴訟に発展するケースも散見されており、対応が求められている。

3.高齢者の就労促進

少子高齢化が進む日本では、高齢者の就労促進が経済の持続可能性を保つ上で重要な課題となっている。政府は、65歳以上の定年延長や再雇用制度の導入を推進し、高齢者が長く働ける環境を整備し、シルバー人材センターによる支援も行っている。

また、企業には高齢者の活躍を支援するための職場環境の改善が求められている。具体的には、柔軟な働き方の提供や健康管理の強化、スキルアップのための研修制度の充実、バリアフリー化などが必要だ。

高齢者が生き生きと働き続けることで、社会全体の活力が維持され、年金制度の持続可能性も向上する。

4.2024年問題への対応

2024年問題とは、物流業界や建設業界などで時間外労働の上限規制が適用されることによる労働力不足の懸念である。

長時間労働が常態化している物流や建設業界では、新たな規制に対応するために労働生産性の向上が求められており、業務効率化やITの活用、労働時間管理の徹底などが必要だ。

また、働き方改革関連法の適用が遅れている中小企業に対しては、支援策の強化や、労働環境の整備が急務となっている。

中小企業が働き方改革を成功させるポイント5つ

企業が働き方改革を実施するには、社内の環境整備や社員の意識改革も必要となる。働き方改革を成功させるポイントについて紹介していく。

ポイント1.トップダウンで働き方改革の意識を高める

そもそも経営者には、労働者の職業生活を充実させる責任がある。働き方改革を通して労働時間の改善や有給休暇取得率の向上を目指し、ワークライフバランスを整えるべきだ。

まずは、経営者が働き方改革の取り組みに理解を示し、従来の働き方を振り返る必要がある。その後、管理職から一般社員にまで働き方改革の内容を広めなければならない。

ポイント2.働き方改革の推進者や組織を明確にする

働き方改革を推進する体制が社内に整備されてないだけでなく、労働組合の未結成により経営層と社員の仲介者がいない中小企業もあるだろう。

その場合、各部署の代表が参加する働き方改革の実行委員会を設置したり、一般社員から推進者を選定したりするとよい。

マネジメント層が各々の判断にもとづき属人的な運営をしないよう、働き方改革の方針を共有することはもちろん、具体的な取り組みについて標準化する必要もある。

ポイント3.業務の状況を把握する

長時間労働の是正に向けて、業務状況を把握することも大切だ。

たとえば、業務の無駄を洗い出す作業を行うとよい。すると下記のような課題が見えてくるはずだ。

- 決裁ルートが明確でない

- 決裁者が多すぎる

- 業務を引き継ぐ際のマニュアルがない

- 業務がブラックボックス化されている

- 担当者の代理がいない

- 関連の薄い業務で社員の仕事が遅れている

業務の負荷が大きい社員の現状を特に優先して対処するべきだ。

ポイント4.働き方に対する意識を確認する

働き方改革を実現するには、残業や有給取得などに関する考えを社員と共有することも重要である。働き方改革関連法を順守できていない場合、特に理由を明確にしなければならない。

社員の考え方や勤務の実態を把握するためには、匿名性を確保しながら意識調査をする必要もあるだろう。

すでに社内で意識調査をしている経営者もいるかもしれない。しかし、調査の目的が社員に共有されていなかったり、継続的に実施されていなかったりすれば効果は薄くなるだろう。

ポイント5.厚生労働省の自己診断ツールで評価する

働き方改革に取り組むにしても、企業によって抱える問題はさまざまである。まずは、自社の現状を把握するのが第一だ。

そこで役立つのが厚生労働省の「働き方・休み方改善ポータルサイト」である。自社の「働き方・休み方改善指標」を自己診断し、「働く時間の適正さ」「休暇の取得状況」「在宅勤務・テレワークの利用状況」などを含めた計10項目について評価できる。

企業だけでなく社員も自己診断できるため、独善的な改革案の策定を防止できるだろう。

働き方改革とコロナ禍がもたらした2つの変化

働き方改革については、中小企業でも2019年4月から本格的に関連法改正への対応が求められてきた。

しかし、2020年初頭から新型コロナウイルスの感染拡大による経済活動の停滞もあり、経営が圧迫される中で対応を迫られた経営者もいるだろう。

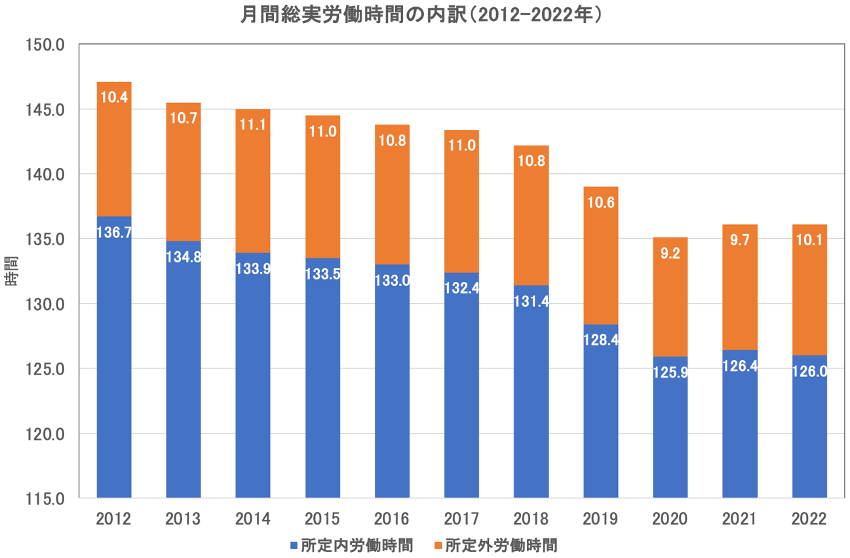

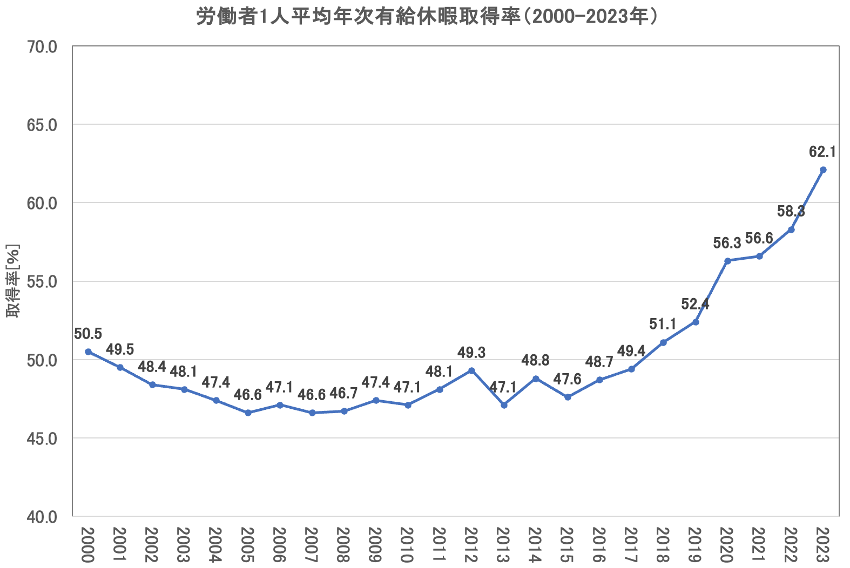

働き方改革とコロナ禍がもたらした変化がわかるよう、労働時間と年次有給化の状況について、厚生労働省のデータを元に確認してみよう。

変化1.労働時間が減少

労働者の労働時間は2017年以降減少傾向にあるが、2020年に大幅な減少が見られる。コロナ禍の緊急事態宣言で外出・営業自粛によって出社日数が減少したからだろう。

2021年からは総実労働時間が2020年に比べて増加しているものの、働き方改革の施行もあって136時間程度となっている。

なお、労働基準関係法令違反に係る公表事案によると、2023年4月1日~2024年3月31日までの期間で、所定外労働時間に関連する労働基準法第32条の違反事業場数は27である。

変化2.年次有給休暇の取得率が上昇

年次有給休暇の取得率は2017年頃から上昇傾向にあり、2023年は62.1%と2000年以降では最高となっている。コロナ禍の影響が少なからずあるだろう。

ただ、調査対象企業において年次有給休暇の計画的な付与に関する制度がない企業は依然として5割を超えており、制度の整備が進んでいるわけではない。今後の課題として認識する必要がある。

働き方改革の施行にコロナ禍のBCP対応が重なって苦労は尽きないが、罰則規定は変わらない。自社だけで対応できない場合、働き方改革推進支援センターの無料相談窓口を利用するなど、外部支援の活用を検討しよう。

働き方改革に取り組む企業の事例10社

すでに多くの企業が働き方改革に取り組んでおり、厚生労働省の「働き方・休み方改善ポータルサイト」や政府広報などでも事例を確認できる。ここでは、産業別に10社の取り組み事例を紹介する。自社で働き方改革を推進するとき参考にして欲しい。

事例1.株式会社モスフードサービス(飲食業)

- フレックスタイム制度のコアタイム短縮

- 全社員を対象としたアンケートの実施による現状把握

- テレワークの導入と利用促進

- 連続5日以上の休暇を年2回取得することを推奨

事例2.東急株式会社(不動産業)

- 始業時間のスライド勤務

- サテライトオフィスや自宅によるテレワークを実施

- 管理職に働き方改革のセミナーを開催

- 有給休暇取得制度の拡充(2019年度の取得率は78.7%)

事例3.サイボウズ株式会社(情報通信業)

- ボランティア活動のためのサイボノ休暇(年間限度40時間)を導入

- リフレッシュ休暇や看護休暇などの特別休暇制度を導入

- 1日単位で自由に働き方を変更できるウルトラワーク制度を導入

- 社員が自身にあった働き方を設定できる働き方宣言制度を開始

事例4.ヤマキ株式会社(製造業)

- 勤怠管理システムを社内でクラウド型に統一して一元管理化

- 在宅勤務用ガイドラインの作成やインフラ整備の実施

- 失効予定の年次有給休暇(限度5日分)を積み立てられるストック有給制度を策定

- 正社員登用制度の導入や無期労働契約転換の手続き簡便化を実施

事例5.さくらインターネット株式会社(情報通信業)

- 本業と並行してさまざまなキャリアに挑戦できるパラレルキャリアの施策を実施

- 有給休暇の申請や取得方法が一定の条件を満たすことで手当を支給する制度を導入

- 有給休暇取得率の低い社員へのアラートや管理職への意識づけを実施

- 社員が所属拠点外でも勤務可能な「どこでもワーキング」を導入

事例6.兼松株式会社(卸売・小売業)

- 働き方改革の推進に関する目標値を中期経営計画に盛り込んだ

- 土日祝日を含む4日間連続休暇の取得を目的としたブロンズウィーク制度を導入

事例7.株式会社日本ピーエス(建設業)

- 働き方改革推進のプロジェクトチームを2017年に発足

- 新オフィスに本部機能を集約して部署間のコミュニケーションを強化

- 立ち会議スペースやファミレスブースなどを構築して会議を効率化

- フリーアドレス化やパーテーション廃止などにより「ムリ・ムダ・ムラ」を削減

事例8.株式会社ジェイエイシーリクルートメント(サービス業)

- 失効する年次有給休暇を最大40日積み立てられる積立有給休暇制度の導入

- 生活習慣病予防に向けたストレッチ講座などを実施

- 健康経営推進委員会を設置して健康課題の解決を継続的にフォロー

- 所定外労働時間削減のためにアラート発信やフロア強制退出システムを構築

事例9.株式会社アオアクア(医療福祉業)

- 休暇取得や所定外労働時間を正確に把握するための体制を整備

- 休暇制度や残業削減の取り組みに関する情報を毎月の社内会議で共有

- 社員の休暇管理表を作成して取得予定も共有

- 働き方改善の取り組みで獲得したポイントを海外に寄付できる制度を導入

事例10.広島信用金庫(金融業)

- 業務改善案を現場から吸い上げる提案制度を策定

- パソコンが定時に自動シャットダウンされて翌営業時間までロックされるシステムを導入

- 全職員を対象とした勤怠管理システムを導入して警備記録との乖離を確認

- 職員のスキルアップシートを作成して個人に合わせた教育計画を構築

働き方改革を機に経営体制や勤務環境を見直そう

2020年は新型コロナウイルスによって全世界規模で経済が停滞し、日本でも働き方改革に大きな影響を及ぼしている。緊急事態宣言による自粛要請もあり、テレワークを導入せざるを得なくなった中小企業もあるだろう。

働き方改革の柱である「多様で柔軟な働き方」を経験できたという意味ではプラスであるが、継続して環境の整備や労働生産性の向上を狙った取り組みが重要となる。

働き方改革では時間外労働時間の上限も規制していた。違反すると罰則が課せられる場合もあるため、中小企業の経営者には負担が大きいかもしれない。

しかし、経営者は労働者が能力を発揮しやすいよう、職業生活を充実させられる職場を構築しなければならない。

厚生労働省では働き方改革の推進にあたって、各種サポートや助成金も準備している。働き方改革を機に自社の経営体制や勤務環境をあらためて見直してみてはいかがだろうか。

文・隈本稔(キャリアコンサルタント)