「セールスとマーケティングはどう違うのか?」「両者を連携させるためにはどうすればいいのか?」と考える経営者は多いだろう。セールスとマーケティングはそもそも出発点が異なるため、考え方の違いが両者の連携を難しくしている。この記事では、セールスとマーケティングの違い、マーケティング戦略立案のプロセス、およびセールスとマーケティングの連携方法について詳しく解説していこう。

目次

そもそもセールスとは?

セールスの重要性については、身にしみて感じている経営者も多いだろう。事業は商品やサービスを販売することによって成立し、継続することができる。商品やサービスが売れなくなれば、その事業は存続できない。

「セールスとは何か」という問いは、奥が深い。経営者や営業マンのそれぞれが、セールスについて自分なりの定義を持っているのではなかろうか。しかし、少なくとも「セールスとは、自社が提供する商品やサービスを実際に販売し、売上を得ること」であることは共通しているはずだ。つまり、セールスは「自社の商品やサービス」が出発点ということになる。

セールスとマーケティングの違いとは?

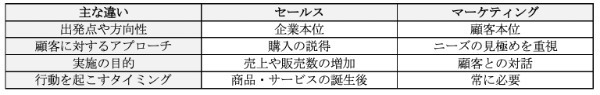

セールスとマーケティングはいずれも営業と深い関わりがあるため、さまざまなシーンで混同されている。しかし、これらの用語を細かく比較すると、以下のように4つの違いがある。

1.出発点や向かう方向性

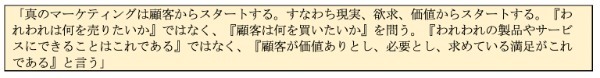

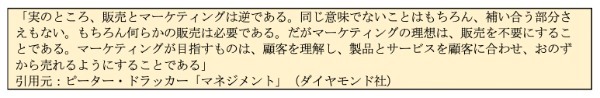

経営学の父とも呼ばれるピーター・ドラッカー氏は、自身の著書「マネジメント」において以下のように述べている。

つまり、セールスとマーケティングは出発点が別であり、マーケティング戦略はあくまで「顧客のニーズ」をベースに全体を組み立てていく。さらにドラッカー氏は、以下のように続けている。

この引用文を見ると分かるように、セールスとマーケティングは考え方や向かう方向が「逆」なのである。

セールスとマーケティングの連携がうまく行かないケースは、多くの企業で見られる。連携の困難は、セールスとマーケティングの考え方がまったく異なることに起因することが多い。両者の溝は、具体的な施策を共同で行うことで、少しずつ埋めていく必要があるのだ。

2.顧客に対するアプローチ

一般的なビジネスシーンにおいて、「マーケティング」という用語はセールスの上位概念として使われることが多い。

マーケティングの主な目的は、顧客のニーズを見極めた上で戦略を立てることである。例えば「どのように潜在層を発掘するか?」や「購買行動にどうやって結びつけるか?」のように、マーケティング戦略は常に顧客ベースで組み立てていくものだ。

一方で、セールスは単なる営業活動としての意味合いが強い。セールスの際にも顧客のニーズは意識するが、基本的には購入を促すように営業マン側が話をもっていくため、顧客本位の戦略とは言えないだろう。

3.実施の目的

実は、セールスとマーケティングはそもそも実施する目的が異なっている。

企業がセールス活動を行う目的は、言うまでもなく売上を伸ばすことにある。また、フォローアップをすることで常連客を作り、さらなる売上向上を目指している営業マンも多いだろう。

一方で、マーケティングは直接的な売上ではなく、顧客とのコミュニケーション(対話)を目的にしている。つまり、商品やサービスの購入につながらなくても、将来的に利用してもらう可能性が高まれば、ひとまずその時のマーケティングは成功と言えるのだ。

4.行動を起こすタイミング

セールスは商品・サービスありきの活動であり、特に売り出したいモノがない時期にはほかの活動が優先される。つまり、企業がセールス活動を本格的に始める時期は、商品・サービスが誕生した後のタイミングである。

一方で、マーケティングは顧客との対話を目的にしているため、商品・サービスがない時期にも取り組むことが必要だ。例えば、起業前にビジネスアイデアを伝えることや、事業のコンセプトのみをアピールする行動なども、広義ではマーケティングの一種に含まれる。

このように比べてみると、セールスとマーケティングは別物であることが分かる。活動方針や戦略の立て方も当然変わってくるため、意味を混同して同列に扱うことは避けなければならない。

なかでも出発点や方向性の違いは、戦略を立てる前に確実に押さえておきたいポイントだ。

マーケティング戦略立案のプロセス

ここで、マーケティング戦略を立案するためのプロセスをおさらいしておこう。マーケティング戦略のプロセスは、以下の6段階だ。

- 市場分析

- 市場細分化(セグメンテーション)

- 標的市場の決定(ターゲティング)

- 立ち位置の決定(ポジショニング)

- マーケティングミックスの立案

- 実行と評価

1. 市場分析

マーケティング戦略を立案するにあたって最初に行うのは、「市場分析」である。市場分析のフレームワークには、「顧客(Customer)」と「競合(Competitor)」「自社(Company)」という3つの指標から行う「3C分析」や、「強み(Strength)」と「弱み(Weakness)」、「機会(Opportunity)」と「脅威(Threat)」という4つの指標から行う「SWOT分析」などがある。

2. 市場細分化(セグメンテーション)

市場分析の次に行うのは、「市場の細分化(セグメンテーション)」だ。顧客のニーズはさまざまであり、商品やサービスがすべての顧客のニーズを満たすことはないため、標的となる市場(顧客)を決定するために、事前に市場を細分化するのである。

細分化の指標には、国や地域などの「地理的変数」、年令や性別、世帯規模、職業、所得、ライフサイクルなどの「人口動態変数」、あるいは社会階層やライフスタイル、性格や価値観などの「心理的変数」などが用いられる。

3. 標的市場の決定(ターゲティング)

市場細分化を行った後、細分化された市場の中から自社がターゲットとする市場を決定する。すべての顧客を対象とするのではなくターゲット市場を決めることで、自社の強みを生かし、弱みをカバーしながら、有効なマーケティング戦略を立てることができる。

4. 立ち位置の決定(ポジショニング)

ターゲット市場を決定したら、その市場における立ち位置を決定する。立ち位置の決定は、競合との差別化を図り、自社の商品・サービスの独自性を顧客に認めてもらうことで、競合に対して優位な位置に立つことが目的だ。

5. マーケティングミックスの立案

マーケティングミックスとはマーケティングの実行戦略のことで、「4P」とも呼ばれる。4Pは、以下の頭文字を取ったものだ。

・製品(Product)

・価格(Price)

・流通(Place)

・プロモーション(Promotion)

マーケティングミックスとは、いわば「販売戦略」のことである。マーケティング戦略の立案において、販売戦略は最終段階でようやく登場するものなのだ。

6.実行と評価

以上でマーケティング戦略の立案は完了だ。ここまで来たら、いよいよ戦略を実行していくことになる。実行したら定期的に結果を評価し、戦略を修正していくことも必要だ。

セールス部門とマーケティング部門が連携しにくい原因

ここからは、セールス部門とマーケティング部門が連携しにくい原因と、両者の連携方法を見ていこう。

セールス部門とマーケティング部門は相容れない部分がケースも多く、「連携しにくい」と考える経営者も多いだろう。その原因として考えられるのは、以下の2つだ。

考え方がまったく異なる

セールス部門とマーケティング部門は、前述のとおり考え方がまったく異なる。セールス部門は「商品・サービス」からスタートし「売上をいかに上げるか」を考える。したがって、セールス部門がマーケティング部門を見ると、「売上に貢献していない」「生産性が低い」「机上の空論」といったように見えることがある。

それに対してマーケティング部門では、顧客の分析からスタートし、見込み顧客のリストを作り、見込み顧客の販売意欲を徐々に高めていき、セールス部門に渡すリストを作る。実際にセールス部門が販売活動を行う前に長い準備期間を設けるため、マーケティング部門からセールス部門を見ると「短絡的」「クロージングしかできない」といったように見えることもある。

気質が異なる

セールス部門とマーケティング部門とでは、それぞれに適した気質も異なる。セールス部門に適した気質は、いわば「狩猟型」だ。鉄砲を肩に山に入り、獲物を見つけ、それぞれのやり方で獲物を仕留める。大きなイノシシを担いで帰ってくることもあれば、まったく獲物が得られない日が続くこともある。それでもクヨクヨすることなく、夜は酒を飲んで景気をつけたら、翌日はまた山に入っていく。

対するマーケティング部門は「農耕型」だ。マーケティング戦略を立案し、見込み顧客のリストを集め、販売意欲を徐々に高めていくことは、山を拓いて開墾し、気候や風土などを考慮して何を植えるかを決定する。種を蒔き、水や肥料をやり、雑草や虫を駆除するなど手間をかけながら作物を育てていくことに似ているのだ。

考え方の違いに加えて気質の違いも大きいため、セールス部門とマーケティング部門の連携は難しくなりやすいのである。

セールスとマーケティングが連携できない3つのパターン

セールス部門とマーケティング部門を連携できない企業は、どのような問題を抱えているのだろうか。もう少し理解を深めるために、次はそれぞれの部門が実際に連携できないパターンを見ていこう。

1.それぞれが別の仕事として独立している

セールス部門とマーケティング部門がそれぞれ完全に独立していると、うまく連携を取ることはできない。

「売上の向上」と「顧客との対話」は別の成果だが、これらには深い関係性がある。そもそも、顧客とコミュニケーションを図れる状態でなければ、売上を伸ばすための営業をかけることは難しい。また、顧客との対話を増やすための手段として、セールス活動を行うような企業も存在する。

つまり、本来であればセールスにはマーケティングが必要であり、マーケティングにもセールスが必要と言えるのだ。しかし、この点に気づかない企業は各部門を独立させてしまい、中にはお互いの業務を全く知らないような状況が作られていることもある。

2.お互いが領域から出ない範囲で業務をしている

「連携」という概念自体はあっても、実際にはうまく相乗効果を出せていないケースも存在する。

特に注意したいのは、セールス部門とマーケティング部門の領域が細かく決められている企業だ。「セールス部門は商品を売ること」「マーケティング部門は顧客を連れてくること」のように明確に分けると、お互いが自分の領域から出づらい状況が作られてしまう。

両部門がうまく連携を取るには、お互いの領域に歩み寄る姿勢が必要になる。例えば、マーケティング業務の内容を理解した上でセールス活動を行えば、顧客との関係性を意識した形で営業をかけられるようになるだろう。

しかし、お互いが自分の領域から出てこない状況下では、このような連携を取ることは難しい。

3.情報や目標を共有していない

連携している形を取っていても、それが義務的・形式的なものであれば相乗効果は生まれない。このようなケースでは、情報や目標をうまく共有できていない可能性がある。

例えば、商品・サービスや顧客、競合他社に関するデータは、セールス部門・マーケティング部門のいずれにも必要なものだ。組織がうまく機能している企業であれば、それ以外の細かい情報も部門を超えて共有されていく。

また、部門によって最終的なゴールが異なると、どうしても協力し合う体制を作ることは難しい。お互いがそれぞれの目標に向かって行動するため、情報の共有よりも部門ごとの成果を優先してしまうだろう。

セールスとマーケティングの連携方法

考え方や気質が異なるセールス部門とマーケティング部門を連携させるためには、以下のような方法が有効とされる。

ペルソナとカスタマージャーニーを共有する

まず有効とされるのは、「ペルソナ」と「カスタマージャーニー」を共有することである。ペルソナとは自社の商品やサービスを利用する典型的なユーザー像のことである。カスタマージャーニーとは、「ペルソナがどのようにして購入に至るか」の代表例を時系列で示したものである。

見込み顧客の発掘から購入に至るプロセスでは、まずマーケティング部門が見込み顧客を発掘し、それを管理しながら徐々に購入意欲を高めていく。見込み顧客の購入意欲が十分に高まったところで、セールス部門に引き継ぐ。セールス部門とマーケティング部門において、ペルソナとカスタマージャーニーが共有されることによって、両者の連携がスムーズに行われることが期待できる。

マーケティング部門が作成したペルソナとカスタマージャーニーを、セールス部門にただ伝えるだけでは連携はなかなかうまくいかない。これらの作成をセールス部門・マーケティング部門が共同で行うことが望ましい。

KPIを統一する

セールス部門とマーケティング部門でKPIを統一することも、両者の連携をスムーズに行うためには有効だ。KPIとは「Key Performance Indicator」の略で、日本語では「重要業績指標」と訳される。目標を達成するために必要な、具体的な指標のことである。

セールス部門では受注数や受注額、マーケティング部門では見込み顧客の数や得点などがKPIとして設定されるケースが多い。しかし、それぞれが異なったKPIで動いていると連携は難しい。

すべてのKPIを統一することは難しいとしても、そのうちいくつかをセールス部門とマーケティング部門で統一することで、両者が共通のゴールを目指して協調して動くことができるようになる。

今の時代はインサイドセールスもひとつの選択肢

インサイドセールスとは、直接訪問をせずに営業をかける手法のことだ。日本語では「内勤型営業」のように訳されており、具体的な手法としては電話やメールを使った営業などが挙げられる。

実はここ数年の社会情勢を見ると、インサイドセールスは今の時代に適している可能性が高い。実際にどのような点が優れているのか、主なメリットや必要性などを解説していこう。

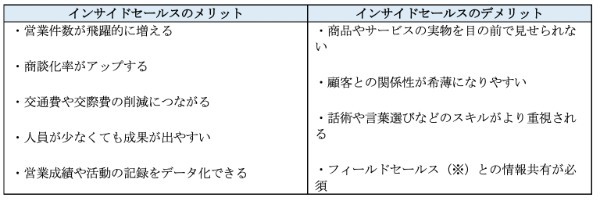

インサイドセールスのメリットとデメリット

インサイドセールスの最大のメリットは、営業件数を飛躍的に伸ばせる点だ。自分の足で営業先を回る必要がないため、移動時間の浮いた分をほかの営業に回すことができる。また、顧客にとっても非対面での営業対応はハードルが低いので、業種によっては商談化率もアップするだろう。

また、交通費や交際費の節約につながる点も、魅力的なメリットと言える。特にこれまで毎日営業に出かけていた企業は、電話営業などをとり入れるだけで大きなコスト削減を実現できるはずだ。

ただし、インサイドセールスには以下のようなデメリットも潜んでいる。

(※)対面形式の営業のこと。

中でも注意しておきたい点は、顧客との密なコミュニケーションが減ってしまうこと。確かに営業の負担は減るものの、顔を直接合わせずに営業をかけるため、あっさりとしたコミュニケーションになりやすい。

顧客との関わりが希薄になると、将来的な機会損失につながってしまう恐れがあるので、コミュニケーションの図り方には工夫をとり入れる必要がある。

新型コロナウイルスの影響で、非対面式が注目される時代に

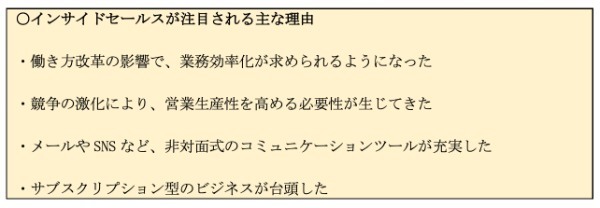

注意しておきたいデメリットはあるものの、近年になってインサイドセールスは多くの企業から注目されている。その主な理由としては、以下のものが挙げられるだろう。

また、2019年末から蔓延している新型コロナウイルスも、インサイドセールスが注目されている一因だ。

感染リスクを抑えるために対面式のコミュニケーションを避ける人が増えており、最近ではイベントや飲み会などもオンラインで開催されるようになった。このような時代において、非対面式で営業をかけられる点は大きな強みになる。

2022年にベルフェイス株式会社が行った独自調査によると、特に法人向けの商材はオンライン営業で取り扱われている割合が多かった。このデータから、世の中の企業も非対面式のコミュニケーションを徐々に受け入れてきていると推測できる。

インサイドセールスはマーケティングとの相性も良い

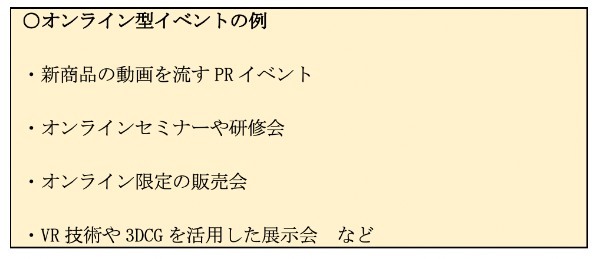

Web会議システムやSNSのライブ配信機能などの登場によって、インサイドセールスの幅はぐっと広がった。お互いの顔を見ながらの商談はもちろん、最近では以下のようなオンライン型のイベントも多く見られるようになった。

さらに、2021年6月からは産業競争力強化法が改正された影響で、株主総会までオンラインで開催することが可能になっている。これらのオンラインイベントを活用すれば、一般消費者や株主との対話を通じてコミュニケーションの機会を増やすことができるだろう。

つまり、インサイドセールスを導入すると、マーケティングの目的も同時に果たせる場合がある。今後もさまざまなビジネスシーンに活用される可能性が高いので、セールス・マーケティングの連携に悩まされている企業は、インサイドセールスを積極的にとり入れてみよう。

セールスとマーケティングの相乗効果を狙おう

セールスとマーケティングでは、そもそもの考え方がまったく異なる。セールスが「商品やサービス」を出発点とするのに対し、マーケティングは「顧客」を出発点とする。気質の違いも大きいため、両者の連携は難しいとされている。

しかし、セールスとマーケティングは「会社の両輪」とも言えるものだ。両者が連携し、協調しながら動くことで、業績が大きく向上する可能性がある。ペルソナとカスタマージャーニー、KPIに留意しながら、セールスとマーケティングの相乗効果を狙っていきたい。

事業承継・M&Aをご検討中の経営者さまへ

THE OWNERでは、経営や事業承継・M&Aの相談も承っております。まずは経営の悩み相談からでも構いません。20万部突破の書籍『鬼速PDCA』のメソッドを持つZUUのコンサルタントが事業承継・M&Aも含めて、経営戦略設計のお手伝いをいたします。

M&Aも視野に入れることで経営戦略の幅も大きく広がります。まずはお気軽にお問い合わせください。

【経営相談にTHE OWNERが選ばれる理由】

・M&A相談だけでなく、資金調達や組織改善など、広く経営の相談だけでも可能!

・年間成約実績783件のギネス記録を持つ日本M&Aセンターの厳選担当者に会える!

・『鬼速PDCA』を用いて創業5年で上場を達成した経営戦略を知れる!