返金とは、販売した商品や提供した役務の対価として支払ったものを、売主から買主へ返すものである。返金が発生すれば仕訳が必要となるが、勘定科目に悩むこともあるだろう。ここでは、返金が発生した場合にどのような費用処理をすべきか、返金する側と返金される側に分けて説明する。

目次

返金時の勘定科目は?

事業で返金が発生した場合は、「返金をしたのか」「返金を受けたのか」によって勘定科目が異なる。明確なルールはないが、以下では一例として使用する勘定科目を紹介する。

自社から取引先などに返金をした場合は、誤った金額を「売掛金」や「前受金」「預り金」などとして、返金する金額を「現金預金」にする。一方、取引先などから返金を受けた場合は、誤った金額を「買掛金」や「前渡金」「未収入金」として、返金された金額は「現金預金」で計上する。

ただし、返金にもさまざまな要因があり、例えば取引自体がなくなるケースや、取引金額が後から変更されるケースがある。ケースによって勘定科目を使い分ける必要があるため、基本的な仕組みから理解をしなければならない。

そもそも返金が発生する状況とは?

返金には、業務(本業)に関係する取引についての返金と、業務以外の取引についての返金がある。勘定科目や仕訳の前に、返金自体の仕組みを押さえておこう。

1.業務(本業)に関係する取引についての返金

返金で最も多いのが、業務(本業)に関係する取引の返金である。業務(本業)に関係する取引の返金には、主に次の2つがある。

(1)取引において、支払うべき金額よりも支払った金額が多いもの

実際の支払金額が、見積書や発注書の記載内容を超えていた場合は返金が発生する。また、納品や支払いの後に金額を変更した場合も、「支払った金額-支払うべき金額」の差額分を返金する。

(2)取引自体がなくなった場合や、もともと取引がない場合に支払ったもの

存在しない取引に対しては、金銭を支払う必要がない。したがって、前払いの後に取引がなくなった場合も、基本的には返金される。

2. 業務以外の取引についての返金

業務に関する返金ほどは多くないが、業務以外の取引でも返金は発生する。例えば、予定納税で税金を支払い過ぎていた場合は、超過分の所得税や法人税などが返金される。また、年末調整を行っている場合は、従業員に超過分の所得税を返金するケースもある。

返金と返品の違いとは

「支払い過ぎた・受け取り過ぎた金銭」を調整する返金に対して、製品などの物品を返す行為は返品と呼ばれる。例えば、購入した商品に不備があったり、サイズや形式が異なる商品を誤って購入したりした場合は、返品が発生することもある。

予備知識だが、取引先から仕入れた商品をそのまま返品する行為は「仕入戻し」と呼ばれる。仕入戻しは仕入高控除項目に位置する勘定科目でもあり、支払い前の返品であれば購入時とは逆に仕訳を切るだけで良い。

なお、返品に伴って返金が発生するケースも多いため、各用語の意味や勘定科目は正しく理解しておこう。

返金が発生したときの勘定科目と仕訳

上述した通り返金には、業務(本業)に関係する取引についての返金と業務以外の取引についての返金がある。ここでは、まず業務に関係する取引の返金があった場合の勘定科目や仕訳について見ていこう。取引において支払うべき金額よりも支払った金額が多い場合は、二つのケースの会計処理がある。

誤って入金があった場合

入金された金額が多かったり間違って入金されたりした場合は、以下の勘定科目で仕訳をする。

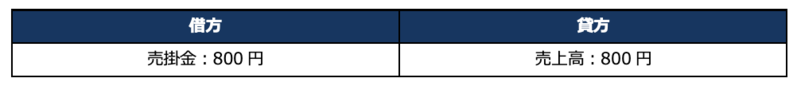

(1)売上時の勘定科目と仕訳

商品Aを800円で売り、代金は1ヵ月後に振込で入金される取引を行った。

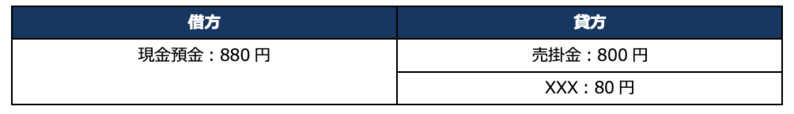

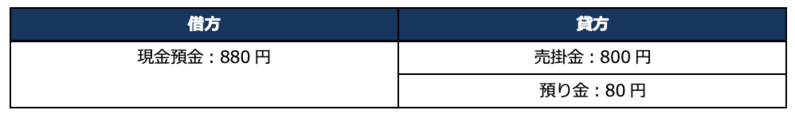

(2)入金時の勘定科目と仕訳

売上から1ヵ月後、取引先から880円の入金があったが、80円多く入金された。

このXXXにどの勘定科目を入力するかが問題である。前提として、勘定科目の選択にルールはないため、必ず使用しなければならないものはない。企業の状況に応じて、以下の3ケースのような会計処理があるだろう。

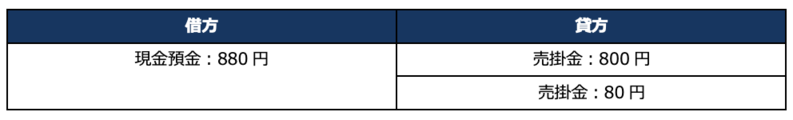

a. 当該取引先への売掛金が複数存在する場合で、他の売掛金に充当する

売掛金の一部、または全部の入金として扱う。

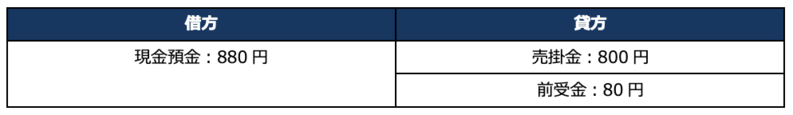

b. 当該取引先への売掛金は存在しないが、直近予定している取引に充当する

「前受金」として処理しておき、将来の売上高計上のときに消し込む。

c. 過入金分を返金する

返金するまでは「預り金」としておく。「仮受金」でもよいが、仮払金や仮受金が決算書に記載されていると、使徒について問い合わせを受ける可能性もある。確実に費用処理ができる目処がないならば、使用しない方が無難である。

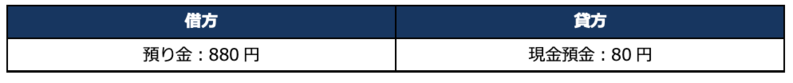

そして、返金を行ったときに以下の仕訳を切る。

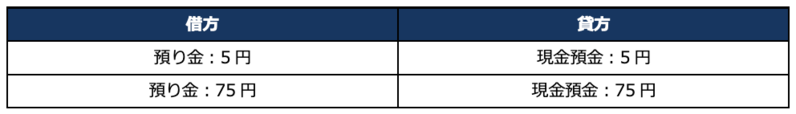

例えば、返金の際に振込手数料が5円かかる場合も同様に仕訳をする。

一行目の仕訳が銀行への手数料支払いとなり、二行目の仕訳が取引先への送金である。取引先から誤って入金された際に、返金にかかる手数料を負担することがないように注意したい。

取引金額が変更になった場合

次に、取引後に金額が変更になったことにより、当初予定していたよりも多くの金額を受け取っている場合の会計処理を見ていこう。

納品して対価を受領した後に納品物に問題が発生するケースでは、問題のない納品物を納め直す代わりに、対価の一部を値引きとして返金することがあり得る。なお、問題が生じたことによる損害賠償は返金には該当しないため、ここでは対象としない。

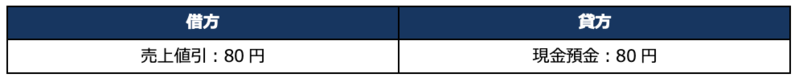

納品物に問題が発覚し、80円を返金する場合の勘定科目と仕訳は以下である。

「売上値引」は売上高の控除項目なので、借方を売上高としても差し支えない。また、この返金の対象となる売上が、当期か前期以前かによる差異はない。

売上高を計上した当初での誤りであれば論点があるが、売上時点では判明していなかった場合は、その値引きの原因となる事象が発生した時点が返金取引の発生時点と考えて会計処理をする。税務申告においても、発生した事業年度の申告書に含めることになる。

取引がなくなって返金する場合

取引自体がなくなった場合は、以下のような勘定科目・仕訳となる。

(1)入金時の勘定科目と仕訳

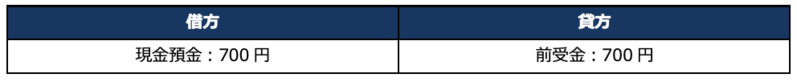

取引条件として前払を求めている企業が、取引を見越して700円を受領した場合は、取引を見越しているため、「前受金」としておく。

(2)返金時の勘定科目と仕訳

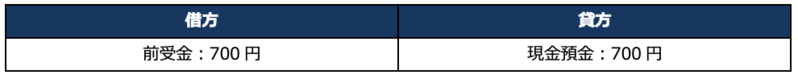

諸事情により取引がキャンセルされて700円を返金した場合は、(1)で計上した「前受金」を消し込む。

(3)入金時の勘定科目と仕訳

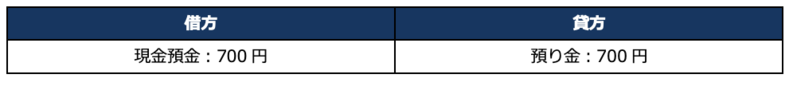

以前取引があった企業から突然700円が誤入金された場合は、特定の取引に関する入金ではないため「預り金」としておく。

(4)返金時の勘定科目と仕訳

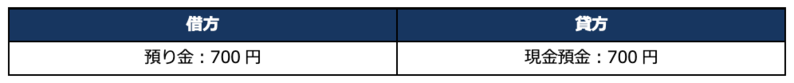

誤入金であることが判明して700円を返金した場合は、(3)で計上した「預り金」を消し込む。

販売した品物が返品された場合

取引が変更またはキャンセルされて納品物が返品された場合は、どのような勘定科目・仕訳になるのだろうか。これは商品と売上原価を、どのタイミングで会計処理しているかによって異なる。

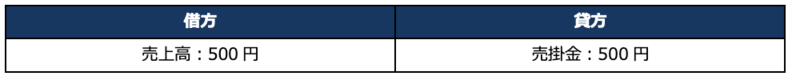

まず、代金受領前に売上高500円分の納品物が返品された場合は、以下のように発生時の反対の仕訳を行えばよい。

次に、代金を受領した後に物品が返ってきたときの会計処理として、以下の二つのパターンを説明する。

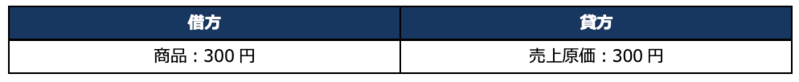

(1)販売した300円の商品を売上原価に販売の都度振り替えている

販売物の原価を個別に把握し、販売の都度に売上原価に振り替えているのであれば、返品と同時に、振り替えた処理を修正する必要がある。

(2)月末などに一括して売上原価に振り替えている

仕訳なし

この方式の場合、商品や売上原価はその都度把握する必要はない。まず、一括して売上原価に振り替える際には、次のような計算式を用いることなる。

期首商品残高+当期仕入-期末商品残高=売上原価

返品されたものに対しては、期末商品残高を増やして計算することによって売上原価を減少させ、(1)の仕訳と同じ効果を持たせることになる。

返金を受けたときの勘定科目と仕訳

納品物を返品して返金を受ける場合は、自社が金銭を支払う側、つまり買い主となる。取引について支払うべき金額よりも、支払った金額の方が多い場合は、返金する場合と同様に二つのケースの仕訳が考えられる。

購入した品物を返品した場合

振込時に金額を間違えてしまった場合の具体例は以下である。

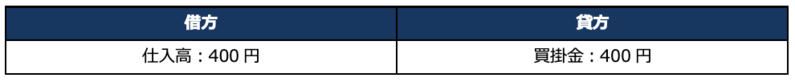

(1)仕入時の勘定科目と仕訳

商品Aを400円で仕入れ、代金は1ヵ月後に振込で支払う取引を行った場合。

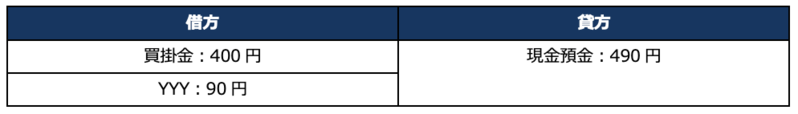

(2)振込時の勘定科目と仕訳

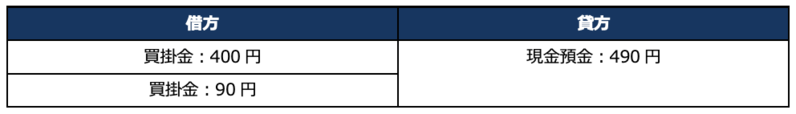

仕入から1ヵ月後に、入金すべき金額である400円と間違えて、490円を振り込んだ場合の仕訳では、過払い分の勘定項目を決めなければならない。

仕訳表のYYYに入力する勘定科目はどうなるだろうか。三つのパターンで考えてみよう。

a. 当該取引先との間に複数の買掛金があり、その買掛金に充当してもらう

他の買掛金の一部、または全部を支払ったものとして扱う。

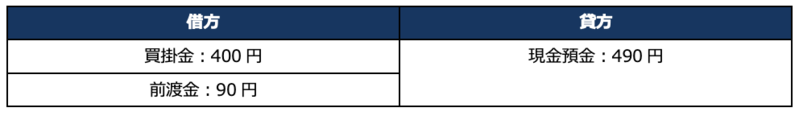

b. 当該取引先に買掛金が存在しないが、取引を予定している

「前渡金」として処理しておき、将来の仕入計上の際に消し込む。

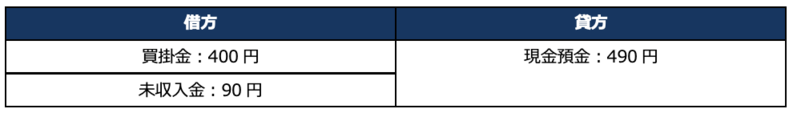

c. 過払い分を返金してもらう

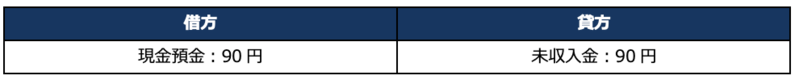

仮払金でもよいが、ここではいずれ回収できる債権として「未収入金」とした。そして、入金された際に以下の仕訳を切る。

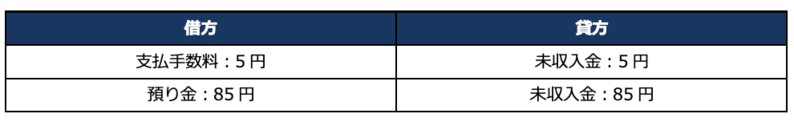

振込手数料が5円かかる場合も同様に仕訳する。

これで未収入金の残高がゼロになる。

取引金額が変更になり、返金を受ける場合

商品の受領後に問題が発見されたなどして金額が変更になり、支払った金額があるべき金額よりも多くなった場合は、以下のように仕訳する。

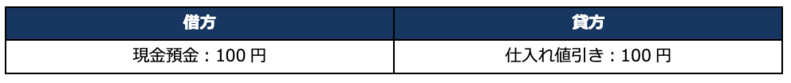

仕入れた商品に不具合があり、一部要件を満たさないことが判明したため100円の返金された場合。

「仕入値引き」は、「仕入高」の控除項目なので貸方を仕入高とすることもできる。

取引がないが振込を実行し、返金される場合

取引自体がなくなって返金された場合は、以下のような仕訳となる。

(1)振込時の勘定科目と仕訳

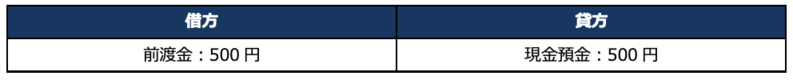

取引条件として前払を求められたため、500円を支払った場合は、取引を見越しているため「前渡金」とした。

継続的に受ける役務についての一定の契約に基づくものであれば、「前払費用」でもよい。

(2)返金時の勘定科目と仕訳

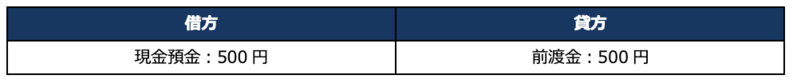

諸事情により取引をキャンセルしたため、500円が返金された場合は、(1)の「前渡金」を消し込む。

返金時に手数料などを支払う場合は、この仕訳に織り込むことになる。

購入した品物を返品した場合

返品をした場合は、返金が伴うものであれば特に仕訳は不要である。必要な処理は、上記で示した処理に包括されている。

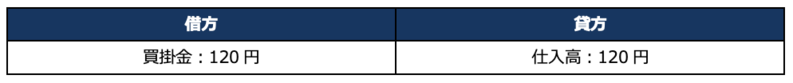

支払い前に仕入高120円の納品物を返品した場合は、発生時とは逆の仕訳を切る。

業務以外(税金)の返金があるときの勘定科目と仕訳

次に業務以外(税金)の返金がある場合の会計処理や仕訳を見ていこう。税金の返金は、基本的に税金を払い過ぎていたときに受ける。払い過ぎの理由は「単純に金額を間違えて税金の返金を受ける」「予定納税など税金の前払金が実際の税額よりも多く返金を受ける」などがある。

基本的に過払い分を処理した科目を取り消す会計処理を行う。具体例で見ていこう。

過払いした自動車税の返金を受けた場合

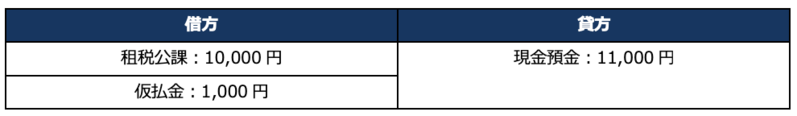

(1)自動車税を支払ったときの勘定科目と仕訳

自動車税1万円のところ誤って1万1,000円を支払った。

支払金額のうち本来の自動車税の部分は「租税公課」で処理し過払い分は仮払金などの科目で処理をする。なお仕訳をする時点では過払いに気づいていないことも少なくない。その場合は「租税公課11,000円」で処理していることになる。

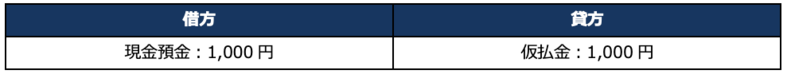

(2)自動車税の返金を受けたときの勘定科目と仕訳

後日、自動車税過払い分1,000円の返金を受けた。

税金の返金を受けた場合は、過払い分を処理した科目を取り消す会計処理を行う。支払時に過払い分を仮払金で処理していた場合は、仮払金を取り消す仕訳になる。仕訳をする時点で過払いに気づいておらず、「租税公課」で処理している場合は、貸方勘定科目は仮払金でなく「租税公課」になる。

※「租税公課」で処理している場合で、決算日をまたいで返金を受けた場合は「前期損益修正益」や「雑収入」などで処理する必要がある。

年末調整で従業員の所得税の返金をした場合

企業が税金の返金をするケースは、多くが年末調整で従業員の所得税の返金をする場合だ。この場合の仕訳は、次のようになる。

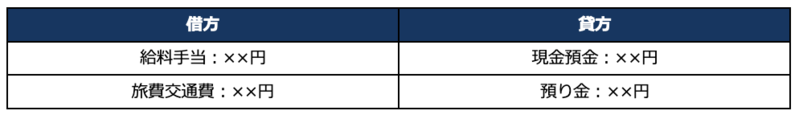

(1)給料支払い時の勘定科目と仕訳

一般的な給料支払時の仕訳は、次のようになる。

定期代などの交通費は、旅費交通費などの科目で処理。また給料から源泉徴収される源泉所得税や住民税、社会保険料などは、預り金などの科目で処理する。上記の仕訳は、あくまで一般的なものだ。会社によって、仕訳は異なることも多い。ここで重要となるのは、源泉所得税を「預り金」で処理しているということである。

(2)従業員に所得税を返金したときの勘定科目と仕訳

年末調整を行い、従業員に1万円の所得税を返金した。

年末調整で所得税を返金する場合は「預り金」を返金した仕訳を行う。実際には、12月や1月の給料で返金することも多い。その場合は、給料の仕訳に追加で所得税を返金する仕訳を行うことになる。

実務で迷いやすい返金時の勘定科目のポイント2つ

実務では返金の必要性にしばらく気づけず、会計処理が遅れてしまう場合もあるだろう。また、細かい取引が何度も続くと、どのタイミングで何を処理すべきか分からなくなるケースもある。

以下では、実務で迷いやすい返金時のポイントを紹介する。

消費税の処理方法

仮に返金があっても、売上や仕入にかかる消費税は通常と同じ会計処理を行う。仮に11万円の返金が発生する場合、買主側・売主側の会計処理は以下の通りだ。

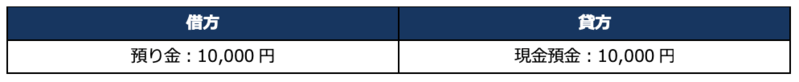

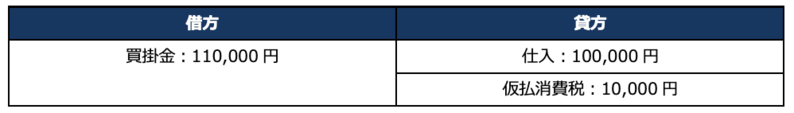

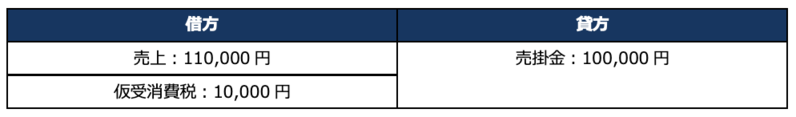

<買主側(返金をされる側)>

<売主側(返金をする側)>

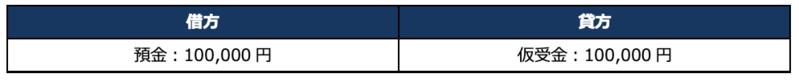

仮受金として処理をする場合は、入金時点での取引内容が不明となるため、消費税処理をする必要はない。売主側を例にすると、借方では「預金」、貸方では「借受金」の勘定科目を使用する。

割戻の処理方法

一部の代金を取引量に応じて返金する行為は、「割戻」と呼ばれている。割戻にはいくつかパターンがあるため、ここでは代表的なものに絞って処理方法を紹介しよう。

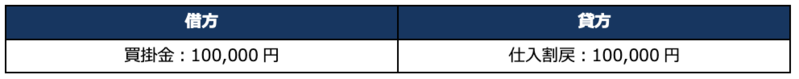

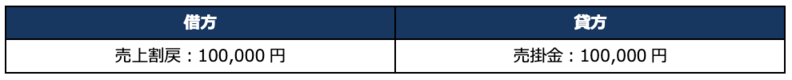

売主側の割戻にあたる「仕入割戻」では、仕入高から直接差し引く純額主義と、仕入割戻の勘定科目を使った総額主義のいずれかを選ぶ形となる。総額主義で会計処理を行う場合は、以下のように金額を記入する。

次に、買主側の売上割戻についても、基本的な仕組みは同じである。総額主義で会計処理をすると仮定して、書き方の例を紹介しよう。

返金や返品にあたっての前提条件を確認する

取引を行うときには、納品物や取引金額をはじめ、事後的な金額変更の有無やその条件、納品物の合否基準、支払い時期、返金の有無やその条件などは、予め買い主と売り主が合意しておくべきものである。

取引契約内容の確認と合意が不十分であれば、想定していた返金がされなかったり、納品物に食い違いがあった場合でも返品ができなかったり、望まない結果を招きかねない。

処理した伝票はどう取り消す?赤伝の処理方法

処理済みの伝票を取り消す場合は、「赤伝」と呼ばれる伝票を作成する。赤伝についても絶対的なルールはないが、通常の取引と区別をするために赤字で記されることが多い。

簡単に言えば、すでに確定した仕訳を簡単に修正する目的で、マイナス伝票を作成する方法である。特定の仕訳をそのまま取り消すものであるため、赤伝を作成した後には、該当する取引を再度仕訳する必要がある。

返品や返金の条件は自社に不利にならないようにしよう

返金する立場と返金される立場から、さまざまなケースを想定して、会計処理の具体的流れや返金に関わる勘定科目を説明してきた。返金の理由によって勘定科目の選び方が異なることがお分かりいただけたであろうか。

返品や返金の条件等は、取引実施前の契約で合意する必要がある。自社に不利にならないような条項を契約に織り込むとともに、発生してしまった場合は正しく会計処理をしていただきたい。