目次

- Care(予防)とCure(治療) 二つのCの実践力を身につけた医療人の養成を目指す

- 専門学校は、「はり師」、「きゅう師」、「あん摩マッサージ指圧師」の3種類すべての国家資格取得を目指す鍼灸マッサージ科など4学科で構成

- 臨床実習の授業数は370時間と他校平均の2倍以上 現場で役立つ能力を総合的に身につける

- 150人の学生の約9割は社会人経験者。仕事をしながら学ぶ人が約7割を占める 卒業後の進路は独立開業をはじめ多岐にわたる

- オンデマンド、ライブ、ハイブリッド配信の授業を展開し、入学希望者向けにWeb会議でオンライン見学会も実施

- オンライン授業は、対面が制限されたコロナ禍で、学生に知識と技術を伝授する上で大きな役割を果たした

- オンライン授業の実践を通じて、対面授業のブラッシュアップにも大きな効果が生まれた

- クラウド型のCMS(コンテンツ管理システム)を活用して閲覧者を適切に管理している

- オンデマンド配信は復習にも最適 オンライン授業の効果を最大化できるようフォロー体制を整えている

- 小型の二酸化炭素センサーを使って教室の空気環境をリアルタイムで確認

- 鍼灸業界で進むDXの動きをしっかりとフォローしていく

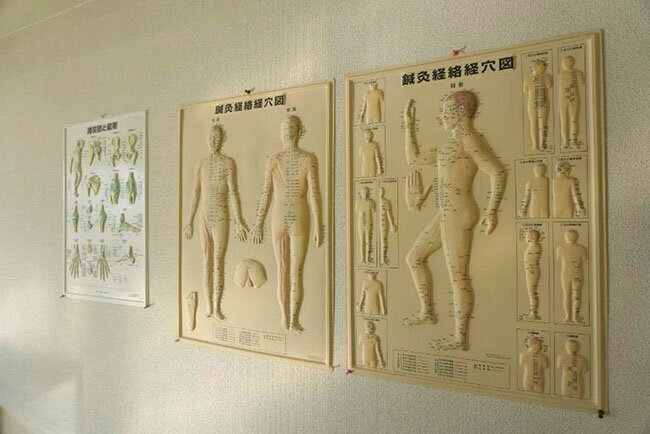

身体にある経穴(つぼ)に鍼(はり)や灸(きゅう)を施すことで、症状の軽減や改善を図る東洋の伝統医学に基づく鍼灸療法。その専門知識と技術を備えて治療にあたる鍼灸師を養成し、毎年100%近い国家試験の合格率を誇る専門学校が京都市東山区にある。ルーツとなる団体の創設から100年超の歴史を持つ京都仏眼鍼灸理療専門学校だ。実技を重視した専門カリキュラムを提供し、対面授業に加えて、学生が自宅などから受講できるオンライン授業を実践。学生に幅広い学びの機会を提供するためにコンテンツ配信システム、Wi-Fiネットワーク、Web会議システムといった多彩なICTを導入している。(TOP写真:臨床実習に取り組む京都仏眼鍼灸理療専門学校の学生)

Care(予防)とCure(治療) 二つのCの実践力を身につけた医療人の養成を目指す

京都仏眼鍼灸理療専門学校が立地する京都市東山区七条周辺は、蓮華王院三十三間堂などの歴史的建造物が数多く残る京都の風情を強く感じることができるエリアだ。校舎の西側には京都市の市街地を南北に貫く一級河川、鴨川が流れる。「鍼灸は、経穴や気の流れを基に治療を施すオーダーメイド視点の実践医療です。東洋医療の考え方に基づく健康管理や病気の予防を目指すCare(ケア)と一人ひとりの患者さんと向き合いながら本質的な治療を行うCure(キュア)。二つのCの実践力を身につけた医療人の養成を目指しています」。専門学校の教育方針について小林靖弘校長は穏やかな表情で話した。小林校長は専門学校を運営する学校法人京都仏眼教育学園の理事長も務める。

学校法人京都仏眼教育学園は、1920年に創設された仏教の慈善組織、仏眼協会をルーツにしている。創設以来、時代の変化に合わせて組織体制を改めながら105年にわたって、仏教の根本理念「慈悲」の精神を大事にしながら人材育成に取り組んできた。

専門学校は、「はり師」、「きゅう師」、「あん摩マッサージ指圧師」の3種類すべての国家資格取得を目指す鍼灸マッサージ科など4学科で構成

京都仏眼鍼灸理療専門学校は、はり、もぐさなどの医療器具を用いて治療を行う「はり師」と「きゅう師」、もむ、さする、押す、叩くといった手技を使いこなす「あん摩マッサージ指圧師」の3種類すべての国家資格取得を目指す鍼灸マッサージ科(本科)、「はり師」、「きゅう師」の2種類の国家資格取得を目指す第一鍼灸科(昼間)、第二鍼灸科(夜間)などの4学科を設置している。

臨床実習の授業数は370時間と他校平均の2倍以上 現場で役立つ能力を総合的に身につける

3年間の課程では現場での実践力を養うことを重視している。2年次から本格的に開始する臨床実習の授業数は370時間と他校平均の2倍以上。学生は教員の指導を受けながら患者の施術にあたり、技術や知識だけでなく、コミュニケーションの取り方や接し方など現場で役立つ能力を総合的に身につけることができる。「目的に向かって一直線ではなくプロセスを楽しみながらゆっくり学ぶスローラーニングを大事にしています。東洋医療の気の理論や経路治療などの概念に加え、最新の医学に基づく知識も提供しています」と小林校長。

150人の学生の約9割は社会人経験者。仕事をしながら学ぶ人が約7割を占める 卒業後の進路は独立開業をはじめ多岐にわたる

京都仏眼鍼灸理療専門学校で学ぶ約150人の学生のうち、約9割は社会人経験者。仕事をしながら学ぶ人が約7割を占める。各教科の国家試験の出題傾向を分析して重要ポイントの的確な指導を行う特別集中講義をカリキュラムに設け、本番を想定した模擬試験も定期的に行っている。毎年の国家試験の合格率はほぼ100%。学生一人ひとりの希望や個性に合わせた就職相談と就職先のマッチングに力を入れていることもあり、就職率もほぼ100%を誇る。卒業後の進路は、独立開業をはじめ、鍼灸院、福祉施設、病院・医院、スポーツ施設、美容施設での就職など多岐にわたっている。

「学生の皆さんには、『人を癒やせるのは人』という強い信念を持って医療人としての研鑽(けんさん)を重ね、東洋医療のスペシャリストとしての道を生涯にわたって歩んでほしいと思っています」と小林校長は話した。

オンデマンド、ライブ、ハイブリッド配信の授業を展開し、入学希望者向けにWeb会議でオンライン見学会も実施

京都仏眼鍼灸理療専門学校は、対面授業の充実に力を入れる一方で、校舎内にWi-Fiネットワークを完備し、インターネットを利用して行う遠隔型のオンライン授業も展開している。学生の利便性や学習効果の視点から基礎科目など約3割の座学の授業で、事前に作成した授業の動画などを配信するオンデマンド配信、Web会議システムを活用して指定した時間に実施するライブ配信、対面とライブ配信を組み合わせたハイブリッド配信といった多彩なオンライン授業を実施している。オンライン授業に参加するためのパソコンやタブレット端末が必要な学生には、機器の貸与も行っている。

また、入学希望者を対象に定期的に開催しているオープンキャンパスだけでなく、学校まで足を運びにくい遠方の人を対象に、Web会議システムを活用したオンラインでの説明も行っている。

オンライン授業は、対面が制限されたコロナ禍で、学生に知識と技術を伝授する上で大きな役割を果たした

京都仏眼鍼灸理療専門学校は2019年10月からWi-Fiネットワークの構築などオンライン授業を実施する体制づくりに着手した。2020年初頭からのコロナ禍による政府の緊急事態宣言の発出で対面での授業が難しくなったことから同年4月、当初の構想より前倒しでオンライン授業をスタートしたという。

「2020年の年明けからコロナ禍が広がり始め、近いうちに対面での授業が難しくなることが想定できたので準備を急ぎました。コロナ禍が落ち着いて対面授業を再開できるようになるまでオンライン授業は、学生に必要な知識や技術を伝授する上で大きな役割を果たしてくれました」と小林校長は当時を振り返った。コロナ禍の間は、京都市外に住む教職員が移動を制限されたことで学校の運営面でも困難に見舞われたが、Web会議システムなどのICTをコミュニケーションに活用することで乗り切ることができたという。

オンライン授業の実践を通じて、対面授業のブラッシュアップにも大きな効果が生まれた

専門学校にとってオンライン授業は手探りでのスタートだった。動画をはじめとする1時間30分相当の授業用コンテンツの作成は初めてという教員が多く、最初は対面授業の準備と比べて数倍の時間と手間がかかったが、各々が授業での学生の反応を確認しながら作成を繰り返しているうちに効率的にできるようになったという。

「オンライン授業を始めたことで、対面で授業を行うことの意義を再認識することができました。動画の作成を通じて自らの授業内容を客観的に見直すことで、対面授業でよりわかりやすい説明ができるようになるなど様々な効果が生まれています。作成したコンテンツは内容をブラッシュアップした上で、オンライン授業のノウハウと共に蓄積していくことができますし、学校の大きな財産になっています」と同校で運動学やあん摩実技などを担当する松尾卓副校長補佐は話した。

クラウド型のCMS(コンテンツ管理システム)を活用して閲覧者を適切に管理している

京都仏眼鍼灸理療専門学校が、授業動画、学習資料、音声などのコンテンツを登録してスマートフォン、タブレット端末、パソコンなどに配信するために導入しているのがクラウド型のCMS(コンテンツ管理システム)だ。一般的なクラウドストレージと異なり、閲覧者ごとの配信設定や情報漏えいを防ぐ機能が備わっている。登録コンテンツは学年あたり60~80程度。学生は個々のIDとパスワードを使ってシステムにアクセスし、選択している科目のコンテンツを視聴することができる。

オンデマンド配信は復習にも最適 オンライン授業の効果を最大化できるようフォロー体制を整えている

オンデマンド配信の授業は、自由な場所や時間で受けることができることから仕事をしながら学んでいる学生に好評だ。実技の動画は、手の細かい動きを何度も繰り返し復習できることから高い学習効果が確認できているという。また、オンライン授業向けの小テストを定期的に実施し、学生が内容をしっかりと理解しているか確認するようにしている。「オンライン授業に適切に対応できていない学生には個別にフォローするようにしています」と松尾副校長補佐は話した。

国家試験対策講座に関しては、対面で授業を行った後、オンラインでも配信し、学生が何度でも復習できるようにしている。「5年にわたって蓄積してきたオンライン授業のコンテンツとノウハウを活用して、これからも対面授業との相乗効果をより一層発揮できるようにしていきたい」と小林校長。

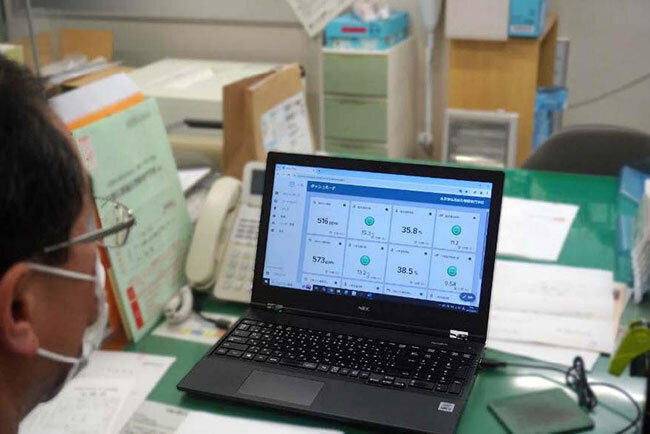

小型の二酸化炭素センサーを使って教室の空気環境をリアルタイムで確認

京都仏眼鍼灸理療専門学校のICTやデジタル機器の活用例は他にもある。2023年2月には大型の電子黒板を導入した。ライブ配信のオンライン授業や保護者を交えた学生との面談などで活用しているという。また、2024年10月に固体型色素増感太陽電池モジュールを搭載し、室内光で発電・充電可能な小型の二酸化炭素センサーを4台導入し、実技室などに配置している。センサーは無線データ通信機能を備え、二酸化炭素だけでなく、温度、湿度、気圧なども測定できる。事務室に設置しているパソコンと連動することで、室内環境が感染リスクの高い「密」状態になっていないかをリアルタイムで確認している。

鍼灸業界で進むDXの動きをしっかりとフォローしていく

京都仏眼鍼灸理療専門学校は、鍼灸業界で進むDXの動きにも目を配っている。今後、電子カルテ、AI(人工知能)、デジタル教材などの活用も検討していきたいという。「学生の学びの幅の拡大と教職員の負担軽減に役立つツールを積極的に探して活用していきたい」と小林校長は意欲を示した。患者の予約受付、カルテ管理、会計処理といった事務作業をデジタル技術で効率化できれば、より時間と手間をかけて患者に向き合うことが可能になるはずだ。学生が在学中からデジタル技術に親しむ意義は大きい。京都仏眼鍼灸理療専門学校は、人を癒やす人材を育成するための教育にこれからもデジタル技術を活用していく。

企業概要

| 施設名 | 京都仏眼鍼灸理療専門学校 |

|---|---|

| 所在地 | 京都府京都市東山区一橋宮ノ内町7番地 |

| HP | https://butsugen.or.jp |

| 電話 | 075-551-6377 |

| 設立 | 2010年4月(創設1920年) |

| 従業員数 | 29人 |

| 事業内容 | 鍼灸・マッサージ科(本科・昼間部)、マッサージ科(選科・夜間部)、第1鍼灸科(昼間部)、第2鍼灸科(夜間部) |