目次

- 強度行動障がいの支援プログラムを学ぶうち、自閉スペクトラム症の人たちの支援にやりがいを感じ、自らも事業者となることを決意

- 知的障がい・自閉スペクトラム症の人にみられる強度行動障がいへの支援に定評があり、遠方からや他事業所が困難な受け入れにも対応

- 強度行動障がいの対応には職員への教育・指導が欠かせない。理解しやすい実践的指導をするために、どうしたらいいか模索した

- 支援員と動画を活用し指導効果向上 電子黒板導入で職員理解と2拠点の職員同士のコミュニケーションにも貢献

- ホームページの開設により、利用者家族の視点に気づく。今後は支援事例も紹介して自閉スペクトラム症の人への理解を広めたい

- NASで書類を管理しスキャンデータを指定フォルダに自動保存 管理者との情報共有とどこからでもアクセスが容易に

- これまで自分が学んだことや実践例を多くの事業者に普及・拡大し、自閉スペクトラム症の人を支える社会資源を増やしていきたい

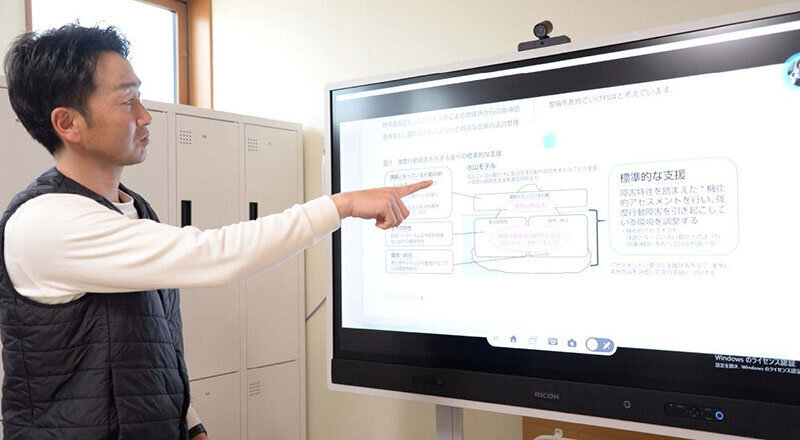

2013年に施行された障害者総合支援法。その目的は障がいを持つ人の基本的人権を守り、地域において自立した社会生活を送れるよう支援をすることである。同法の施行により制度改革や関連法の改正が行われ、自立支援給付という給付金による種々のサービスが各事業者によって提供されるようになった。そのサービスのひとつ「生活介護」は、利用者が通所により支援を受けることができるサービスだ。今回の事例、群馬県で2拠点の生活介護事業所を運営する株式会社Kurasapoは、重度の知的障がい・自閉スペクトラム症の利用者を受け入れており、専門性を要する「強度行動障がい」の対応において成果を上げている。利用者の特性に合った的確な対応が求められる現場では、支援員への実践的な指導が欠かせないが、その指導現場ではICTのツールが大きく貢献していた。(TOP写真:株式会社Kurasapoではコラボレーションボード(電子黒板)を利用して、動画や資料を使った指導・講習が行われている)

強度行動障がいの支援プログラムを学ぶうち、自閉スペクトラム症の人たちの支援にやりがいを感じ、自らも事業者となることを決意

群馬県に拠点を置くKurasapoは、前橋市に「生活介護事業所ひだまり」、高崎市に「生活介護事業所ひだまり菅谷」の2拠点を構え、障がい者福祉サービスを提供する事業者だ。生活介護とは、障がい者の食事や排泄、入浴などの支援や助言のほか、身体機能や生活能力向上のための支援を提供する日中通所型のサービスで、18歳〜65歳までを対象とする。同社を設立した代表取締役の田口崇文氏は大学で福祉を学び、卒業後は群馬県にある国立重度知的障害者総合施設「のぞみの園」で15年間勤務。その後、群馬県自閉症協会の有志が設立した社会福祉法人の生活介護事業所を経て、2021年に株式会社Kurasapoを設立した。

大学では老人福祉を学んだという田口社長が、自閉スペクトラム症の人と接したのは「のぞみの園」が初めてだった。そこで田口氏は異食や自傷行動といった「強度行動障がい」を伴う人たちと多く接してきた。そして入職して4年後、田口社長に転機が訪れる。「外部の専門家による研修プログラムを受け、学びを深めていくうちに、自閉スペクトラム症の人へのサービスの質や、暮らしを向上するお手伝いができることを知り、その魅力にのめり込んでいきました」と田口社長は当時を振り返る。その後、自らの実践経験や知識を別の形で提供できるかもしれないと思い、独立を決意した。

知的障がい・自閉スペクトラム症の人にみられる強度行動障がいへの支援に定評があり、遠方からや他事業所が困難な受け入れにも対応

「生活介護事業では、ご家族に代わって利用者の方を日中お預かりし、排泄やお風呂などの介助や日中活動を提供する事業者が一般的ですが、うちでは強度行動障がいを伴う方をお預かりするケースがほとんどです」(田口社長)

開業から1年ほどはコロナ禍の影響で利用者の確保に苦戦した同社だが、他の事業所では対応が難しい強度行動障がいの利用者を相談支援事業所の紹介を通じて引き受け、良好な成果をあげたことから次第に利用者が増えていった。そして、今や同社は重度の利用者にとって「最後のとりで」的存在になっているという。

強度行動障がいとは、壁紙や電気コードなどを口にする異食行為、自分の髪をむしったりする自傷行為、他者を叩いたりかみついたりする他害行為、器物損壊行為や弄便(ろうべん)、大声で泣くといった症状が現れる状態を指す。一見異様に見えるこれらの行為には理由があり、要求や注目、回避や拒否を示すためのコミュニケーションとして、こうした行為に及ぶとみられている。自閉スペクトラム症の人の中には強度行動障がいの現れる人が一定数おり、対象者の行動特性や頻度などを観察して評価する「アセスメント」を実施した上で適切な支援を実施すれば、穏やかな生活を送ることができるという。

強度行動障がいの対応には職員への教育・指導が欠かせない。理解しやすい実践的指導をするために、どうしたらいいか模索した

強度行動障がいの利用者に対しては、職員がアセスメントを行い、根拠に基づいた支援手順書を作成する。このプロセスは計画、実践、評価、改善のPDCAサイクルによって改善を重ねていくもので、利用者を支援する職員には専門的な教育が必要とされる。そこで、田口社長は利用者が少なかったコロナ禍の1年間、職員の育成に注力した。ただし、その方法には試行錯誤があったという。

「最初はプリントした資料を配布して、動画は編集してからプロジェクターでスクリーンに投影して説明をしていました。アナログ作業のセッティングや機材を持ち歩くのも負担が大きく、動画編集にも手間がかかっていました」(田口社長)。何より課題だったのは、実践的な指導(OJT)が難しいことだったという。よりよい方法を模索していた田口社長がシステム支援会社に理想の教育イメージを伝えたところ、導入を提案されたのが電子黒板だった。

支援員と動画を活用し指導効果向上 電子黒板導入で職員理解と2拠点の職員同士のコミュニケーションにも貢献

この電子黒板は、ソフトウェアのインストールや配線が不要。映したいデータをパソコンから直接投影や、クラウドストレージ経由でもボードに投影でき、操作もボード上からワンタッチでできる。さらに画面に直接書き込みができ、必要に応じてその画面自体をデータとして保存することも可能だ。

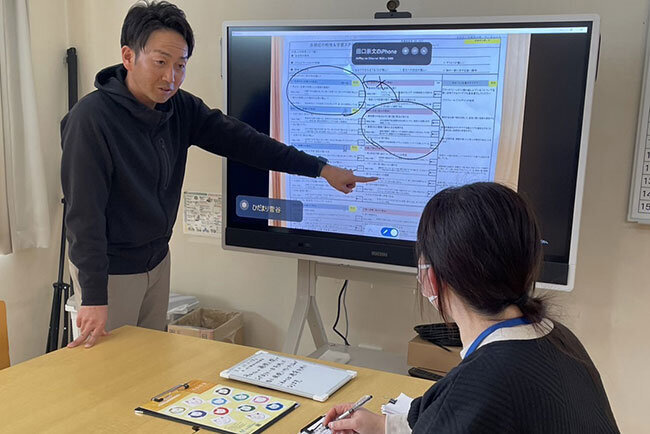

また、この電子黒板はそれぞれの拠点に設置しており、同時配信ができる。そのため田口社長は同じ研修を2拠点それぞれでする必要がなくなり、行き来する時間のロスが解消された。何より大きく貢献したのが、実践的(OJT)な指導だったという。「利用者が実際に(強度)行動を起こした際、現場での私の対応状況を即座にスマートフォンやタブレット端末で動画を撮ってもらいます。そして、研修の際その動画を電子黒板にミラーリングして、職員に見せながら具体的な支援ポイントを指導すると、格段に理解度が上がりました」と田口社長は効果を実感する。

「また、電子黒板を通じて2拠点のスタッフの顔がお互い見られますので、双方のコミュニケーションにも貢献しています」と話す田口社長。場所が離れた拠点であっても同じ研修を一緒に受けることができるので一体感も高まるだろう。そして田口社長は毎週いずれかの拠点で研修を行うため、それぞれの拠点にいるスタッフとの温度差も生じない。多拠点を抱える事業所では重要なことである。

ホームページの開設により、利用者家族の視点に気づく。今後は支援事例も紹介して自閉スペクトラム症の人への理解を広めたい

同社では事業所のオープンにあたり、ホームページを開設している。ただ、概して相談支援事業所から利用者を紹介されることから、ホームページを持たない生活介護事業者は多いという。しかし、同社があえて開設したのは事業所を選ぶ際、利用者家族に不安を感じさせないようにとの配慮からだった。

「利用者に関しては紹介が多いので、私も当初はホームページがなくても不便はないだろうと思っていました。でも、実際に開設してみると、サービス面や施設の外観といったハード面などを比較して、事業所を選ばれる保護者のニーズがあると感じたのです。また、行政など公的機関からの評価もいただいていますので、その点もホームページできちんとアピールしていくことが必要だと思いました」(田口社長)

今後は自閉スペクトラム症の人たちに対する理解を社会に広めるべく、自社の事例などもホームページで紹介していきたいと構想中だ。

NASで書類を管理しスキャンデータを指定フォルダに自動保存 管理者との情報共有とどこからでもアクセスが容易に

電子黒板と同時期に、同社は事業所内におけるデータ管理の基盤整備も実施している。研修に使用する動画や研修資料のほか、申請書や報告書、計画書などの書類データは、ネットワーク経由でアクセスができるデータストレージのNASに保管。クラウドストレージで同期されたデータは事業所の外からでも、2拠点のいずれからでもアクセスが可能だ。これにより、田口社長をはじめ、管理者同士で書類やデータの共有がしやすくなったという。

また、複合機を利用してスキャニング、FAX、プリント、コピーしたデータもNASで一元管理されている。現時点では手書きの書類も多いそうだが、複合機のスキャニング機能を使ってNAS内の指定フォルダにデータを保管すれば、手書き書類のデジタル保存も可能だ。今後は管理業務の効率化にもさらなる活用が期待できる。

これまで自分が学んだことや実践例を多くの事業者に普及・拡大し、自閉スペクトラム症の人を支える社会資源を増やしていきたい

最近、近隣地域でも強度行動障がいの人たちの支援ニーズが増えていると話す田口社長だが、今後は自分が学んだことや実践例を他の事業者にも伝え、支援の輪を広げていくことを目指しているという。

「県内の自閉スペクトラム症支援の分野において、私は先行して学ばせてもらえました。でも、社会資源を増やしていかないと、多くの人をサポートできないと、知人から助言をされたのです。確かに、自分が事業所を増やすだけでは回らないのは事実です」(田口社長)

また、田口社長はさらなる目標として、生活介護の2拠点のほか、グループホームの併設も視野に入れている。「自閉スペクトラム症の人の生活のベースとなるお手本的な場所を作り、見学や研修も受け入れます。いずれは利用者さんの就労にまでつなげたいですね」と意欲を示す田口社長。

強度行動障がい者支援の現場においては、当該行動を起こす背景要因の把握の難しさや、対応できる支援員への負担集中から、過剰な拘束や投薬による対応が一部現場で生じているという。支援員の育成やノウハウの共有は喫緊の課題といえるだろう。

一方で彼らを取り巻く社会的障壁は依然として高い。その壁を取り除く鍵は私たち一人ひとりの理解ではないだろうか。障がいのある人の基本的人権が守られ、自立した社会生活を営める地域を築くこと。その理想に向けて、田口社長の挑戦はこれからも続く。

企業概要

| 法人名 | 株式会社Kurasapo |

|---|---|

| 住所 | 群馬県前橋市石倉町5-22-4 |

| HP | https://krsp.co.jp |

| 電話 | 0272-89-9590 |

| 設立 | 2021年9月 |

| 従業員数 | 12人 |

| 事業内容 | 生活介護事業 |