時代の隙間で忘れられつつある日本の古民家。その歴史的価値と文化的遺産は認められながらも、金融市場では評価されず、再生への道筋は険しいのが現状です。しかし、ブロックチェーン技術とコミュニティの力が、この難題に革新的な解決策をもたらそうとしています。

今回、NFT MediaはRe. Asset DAO合同会社の本嶋孔太郎、通称「まっく」さんにインタビューを実施しました。世界初の合同会社型DAOを活用した古民家再生プロジェクトの舞台裏と、従来の金融スキームでは実現できなかった地域活性化への挑戦について迫っていきます。

伝統と革新が交差する瀬戸内・小豆島で進行中の本プロジェクトは、単なる古民家の再生にとどまるものではありません。それは地域コミュニティの再構築と、資本主義の新たな可能性を切り拓く壮大な実験でもあると言えるでしょう。

目次

多彩な知見で地域再生に挑む

ーーまずは、まっくさんご自身の経歴や弁護士としての役割、DAOに関する取り組みなどについて教えていただけますでしょうか。

まっく氏:元々大学のときは文化人類学も専攻しておりまして、特にコミュニティ研究を東南アジアやモンゴルで行っていました。コミュニティを作りながらいろんなプロジェクトや事業を行うことを中心にやっていたのです。2017年頃からブロックチェーンに興味を持ち始め、暗号資産を買ったりプロジェクトに参加したりするようになりました。

弁護士になった後は、下記のような領域を専門に、ファイナンスや規制改革のお手伝いをしてきました。

・スタートアップ

・ディープテック

・Web3

・フィンテック

・AI

・データ

・バイオヘルス

・宇宙

同時に「ソーシャルコーディネーター」として、特定のビジョンに合わせてコミュニティを作ったり、イベントを開催したり、プロジェクトを立ち上げたりと、最終的に社会実装まで持っていく取り組みを行っていたのです。

さらに日本DAO協会を立ち上げ、昨年4月に実現した法改正では、合同会社型DAOの設立と資金調達を可能にする政策づくりに携わりました。それに合わせて、香川に移住し「共創DAO」「100万人DAO」等の、様々なDAOを立ち上げてきた流れになります。

ーー文化人類学からブロックチェーンへというのは興味深い経歴ですね。ブロックチェーンに興味を持ったきっかけはどのようなことだったのでしょうか。

まっく氏:ブロックチェーンを初めて知ったのは、2017年に友達に「面白いのがある」と誘われたのがきっかけです。

文化人類学で学んだコミュニティの概念と、ブロックチェーン・暗号資産の世界が上手く組み合わさったものがDAOだと思っています。DAOは非常に目的合理的な組織だと思うんですよ。外で設定された目的ではなく、コミュニティごとの実効的な目的に応じて設計される合理的な組織なのです。

それを実現していくために、ブロックチェーンや様々なテクノロジーを活用していくという点で、私が研究テーマにしていた「各地域でのコミュニティごとに自分たちを自分たちで助け合える環境をどう作っていくか」というものにフィットするものだと感じたのです。

分散型ホテルが実現する新たな地域エコシステム

ーーRe. Asset DAO合同会社の事業内容について詳しく教えていただけますか。

まっく氏:私たちが目指しているのは「分散型ホテル」を作り、さらに「分散型で街づくり」をしていくことです。従来のホテルや商業施設は大きな建物を立てて、その中にいろいろなものを入れる形態でした。それに対して、地域の良さを活かしながら経済規模を生み出せるような形態として「分散型ホテル・商業施設」を作ろうと考えているんです。

実際に、これは海外、特にヨーロッパで行われている街づくりの手法なんですよ。様々な古民家や空き家をリノベーションして、街全体を一つのホテルや商業施設として機能させるのです。こうすることで新しく建物を建てる必要もなく、街に溶け込んだ形で町並みや島の良さを残しながら必要な施設を作ることができます。

最初は小豆島を皮切りとした瀬戸内のいくつかの島で始め、将来的にはこの形態を世界中の様々な地域に広げていきたいと考えています。資金調達もコミュニティを作りながら行い、大きなエコシステムを生み出していくんです。人がいて、アセットがあり、それを取り巻くガバナンスがあって、そこに価値が生まれ、コミュニティでその価値を享受する。いわばバーチャルと現実が組み合わさった新しい「国」のようなものを作っていきたいと思っています。

ーーDAOを活用して地域を活性化していこう、というビジョンなのですね。メンバー構成はどのようになっているのでしょうか。

まっく氏:プロジェクトマネージャーとして、今回の合同会社の代表社員を務める香川大学大学院生のけんつー(山田健太郎氏)を筆頭に、コンセプトメイクやWeb3のマッチングをサポートするメンバーが参加しています。そして今回は、小豆島ヘルシーランドというオリーブ事業を中心に様々な地域事業をやられている会社さんが物件を提供してくださっているのです。

さらに海外からも3社参加しており、アメリカのDAOツールを開発している会社、ドイツのNFT発行のサービスを提供している会社、そしてウォレットなど多角的なWeb3事業を行っているシンガポールの会社と連携しツールを提供しています。

ーーRe. Asset DAO合同会社を立ち上げたきっかけはどのようなことだったのでしょう。

まっく氏:2023年から2024年にかけて自民党のデジタル社会推進本部にてワーキングメンバーとして参加させていただきまして、デジタル社会推進本部長の平井卓也代議士と一緒に活動する機会がありました。私が香川に移住する際にいろいろな人を紹介していただき、その中でけんつーとも知り合いになったのです。彼自身も「RICE DAO」というお米をベースにしたDAOに入っていたこともあり、そこから色々とサポートしてくれるようになったのが始まりでした。

私は元々、熊本出身なのですが、瀬戸内国際芸術祭に関わりたいと思ったことや、小豆島のオリーブ農園を経営しているヘルシーランドさんの創業者との縁もあって小豆島のプロジェクトに関わるようになり、香川に移住することになりました。四国は色々な島や地域があり、それぞれが自律分散的なコミュニティを形成している点に魅力を感じ、DAOの取り組みとの相性の良さを感じたこともきっかけの一つですね。

古民家が直面する「評価されない価値」の壁とは

ーー現時点において、小豆島の古民家や空き家が抱える問題について教えていただけますでしょうか。

まっく氏:古民家に限らず、地域で事業を行う際の課題は大きく2つあります。まず、地域の経済圏や地域コミュニティが重視する価値と、ドルベースや東京中心の大きなマーケットで評価される価値には乖離があると思っています。特に古民家は築年数が古く減価償却が終わっており融資査定でベースとなる帳簿上は価値が0とされたり、古民家価値を反映した十分なマーケットがないため評価できない等の理由で、金融市場では価値がないものとして見なされてしまい、資金調達が非常に難しくなっているのです。

また、大きなマーケットで評価されていないため、最適化されたプロダクトやツールも少なく、コストが高くなりがちです。そのため持続可能な事業としての評価が低くなってしまうという問題があるんです。

さらに古民家特有の問題として、所有者が地域内での見え方や感情的な部分からなかなか物件を手放せないケースも多く、賃借権を取得した上で事業を行う必要があることが多いんですよ。これにより担保価値がさらに低くなり、融資も受けにくくなり、利用されないまま老朽化し、実質的な価値も下がる、改修費用もかさむ悪循環が生まれてしまいます。木造古民家は、1年間人が出入りして換気が等がなされないだけで屋根が落ちたり、床が腐ったり、虫にやられたりと、改修費用もどんどんかさむことになるので、一刻も早く活用できる状態を作る必要があるんです。

既存の不動産投資スキームも、流動性の問題や、組成までの準備期間が長くなってしまったり、手数料が高く準備に時間もお金もかかったりする課題があります。さらに流動性も変わってくるので、大規模なプロジェクトでないと実現が難しく、小さなプロジェクトも売却を前提としているために、譲渡先がキャッシュを多く持つ外資系になりがちで、地域コミュニティを作りながら事業を行うという方向性と相性が悪いんです。

もっと言えば、融資や出資の場合は現金での配当・返済が前提となるため、短期的な収益化が求められるだけでなく、再投資ができずに現金がどんどん外部に流出してしまいます。そうすると大きな物件を一つだけ手がけて、それを回転させていく形態にせざるを得ず、コミュニティを作りながら地域の人を巻き込んで事業を行うのが難しい状況だったと思います。こういった点が不動産に関しての資金調達の大きな課題ですね。

トークン活用で実現する「分散型ホテル」の革新的モデル

ーー小豆島の古民家DAOについて、プロジェクトの概要をお聞かせいただけますでしょうか。

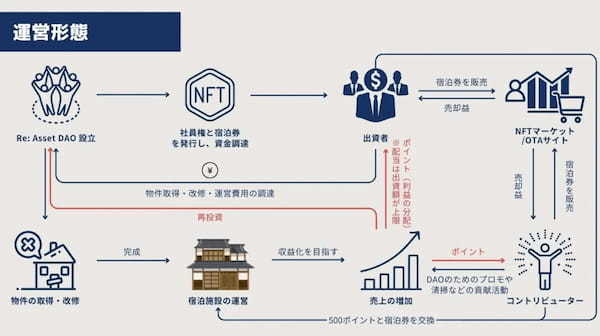

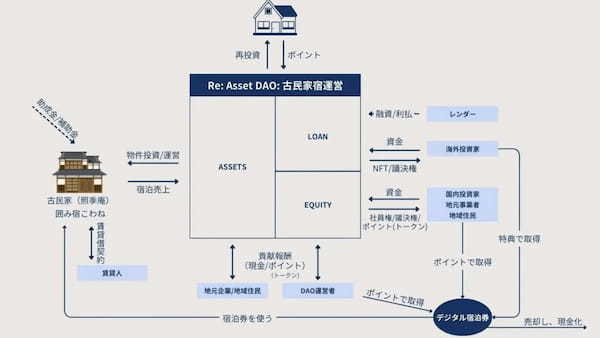

まっく氏:私たちは合同会社型DAOというスキームを使って、「分散型ホテル」を作ろうとしています。まず、オンラインで合同会社の社員権または宿泊券NFTがエアドロップされる会員権をトークン化して販売し、資金調達を行います。その資金で物件の権利取得や改修を行い、宿泊施設として運営するんです。

出資者や運営を手伝ってくれるコントリビューターには「リワードトークン」を配布します。このリワードトークンは500トークンで宿泊券NFTと交換でき、10〜15万円相当の一棟貸しの宿に泊まることが可能です。また、宿泊券NFTはマーケットプレイスで販売することもでき、うまく販売できれば現金収入も得られます。

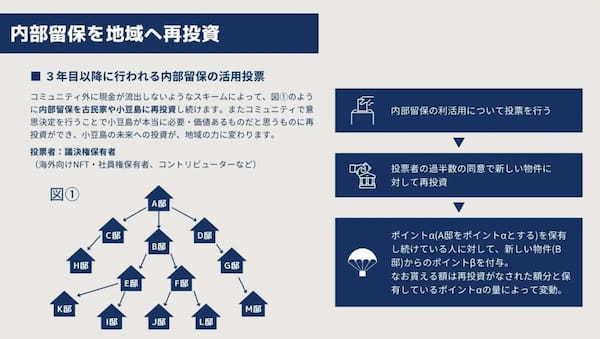

このシステムにより、出資者やコントリビューターは参加するほど宿泊特典などのメリットを得られ、かつDAOの内部には現金が蓄積される仕組みになっているのです。この内部留保を使って次の物件やDAOに投資し、さらに事業を拡大していくことが可能になります。

また、リワードトークンの量に応じて、内部留保をどの物件やプロジェクトに使うかという意思決定にも参画できるようになっているんですよ。こうして、参加者が自分たちの理想とする街づくりを実現していける仕組みを作っています。

ーー非常に革新的なスキームですね。事業者や出資者にとって、合同会社型DAOにより資金調達するメリットはどのようなものでしょうか。

まっく氏:事業者にとっては、これまで市場で評価されづらかった地域価値を持つ事業でも資金調達がしやすくなるというメリットがあるんです。また、地域の事業者同士のコラボレーションも生まれやすくなります。従来の不動産投資だと事業者一社の取り組みになりがちですが、DAOの形をとることで「私たちの取り組み」という形でオープンに参加できるようになるのです。

出資者にとっては、まず宿泊券NFTを通じて実際の宿泊施設を利用できるという直接的なメリットがあります。また、自分でこのNFTを販売することで収益を得る可能性もあるんです。さらに、リワードトークンのステーキングにより、次の物件のリワードトークンももらえるという仕組みで、長期的なメリットも享受できます。

もう一つ重要なのは、DAOの意思決定に参加できるという点なんですよ。内部留保をどう使うか、どの物件に投資するかなどを決める投票に参加でき、自分の望む形の地域づくりに貢献できる。これは通常の不動産投資では得られない価値だと思います。

トークン設計の難題に挑む

ーートークノミクスの設計にあたって、特に大変だった点はどのようなことだったのでしょうか。

まっく氏:一番大変だったのは、法改正で可能になったばかりのスキームということもあり、直接的には出資した額までしか投資回収できないという制約がある中で、どうリワードトークンの価値を設定し、どう循環させるかという設計だったんです。また、複数の物件への再投資ルールなど、全体の設計が複雑になりがちで、その複雑さをどう解消するかが課題でした。

これに対して三つの工夫を行いました。一つ目は、リワードトークンの価格を物件毎に固定する(最初の物件は、500トークンで8万円の価値のある宿泊券NFTと交換できる、つまり1トークン160円と定める)ことで、物件ごとのトークン価格バランスやトークンの価格変動のコントロールについて考える手間を省いたんです。将来的には各トークンの統合もしくは基軸通貨の発行も視野に入れていますが、最初は見通しやすいよう物件ごとに発行します。

二つ目は、リワードトークンをステーキングすることで次の物件のリワードトークンがもらえる仕組みを作りました。これにより、出資額以上の還元が実現できるのです。

三つ目は、リワードトークンを持っている量に応じて再投資先の物件の利益に対応するトークンが配られる仕組みにして、どのタイミングで参加しても同じルールが適用されるようシンプルな設計にしたんです。理解は難しいかもしれませんが、計算式としてはシンプルになっています。

ーー小豆島のヘルシーランドの方など、プロジェクト参加者からはどのような反応があるのでしょうか。

まっく氏:小豆島ヘルシーランドさんをはじめとする地域の事業者さんからは、このような形だとコラボレーションがしやすいという評価をいただいています。従来だと一つの会社が物件を建てて運営するモデルでしたが、DAOの形だと「物件があり、そこに様々な事業者や地域の方、外部の方が関わる」という構図になるため、「これは小豆島のプロジェクトだ」「私たちのプロジェクトだ」という意識が芽生えやすいようなんです。

また、内部留保が蓄積されていく仕組みも評価されていますね。今までは寄付という形で社会貢献が一回きりで終わることが多かったですが、DAOの形だと継続的に資金が貯まり、それを使って次のプロジェクト(スーパーや教育施設、公園、福祉施設など)を実現できるようになります。地域で社会的なことをする新しい選択肢として期待されているのです。

コミュニティの力を引き出す空間設計とツール開発

ーーDAOコミュニティを持続的に盛り上げるための秘訣について、何か特別な工夫をされていますか。

まっく氏:私たちの場合、物件自体がコミュニティの場として機能するよう設計しています。10〜15人で泊まれる囲み宿という形で、街の中にあり、周りにはいろいろな民家や施設があります。また、バーも併設していて、宿泊者が1日店長を務めたり、地域の方やコミュニティメンバーが店長を務めたりすることもできるんです。住民、宿泊者、コミュニティメンバーがこの場所で交流できるようになっています。

このようなリアルな場での交流と組み合わせながら、イベントやツアーなども企画し、訪れた人がコミュニティに参加する導線も作っていきます。オンラインとオフラインを組み合わせて、コミュニティの活性化を図っていく予定なんですよ。

ーー素晴らしい構想ですね。合同会社型DAOを運営するにあたって、何か課題を感じている部分はありますか。

まっく氏:一つは仕組みが複雑で説明が難しいという点ですね。もう一つは、ツール面での使いやすさにまだ課題があると思っています。海外のツールを日本の法律に合わせて調整し、クレジットカード決済を可能にしたり日本語対応にしたり、初期段階ではウォレット作成が不要になるよう工夫していますが、まだ使いづらい部分があります。

そこで現在、LINEベースで操作できるオープンソースのプロジェクトを開発しています。また、社員権をNFTではなく譲渡不可能なSBT(Soul Bound Token)の形で発行するなど、より設計をシンプルにする方法も検討中です。そうすることで、出資額までしか収益分配できないという制限がなくなります。今後は様々なスキームでより使いやすいツールを提供していきたいと考えています。

世界初の挑戦ー古民家再生から見える新しい資本主義の形

ーートークンを販売した結果はいかがでしょうか。販売数や購入者層について教えていただけますか。

まっく氏:私たちは国内と海外の両方でトークンを販売しており、合計4000万円の調達を目指しまして、インタビュー時点では、国内で51口約1000万円、海外で7口約300万円が集まりました。

また、会員権として経費計上できる海外向けNFTの販売期間は2月28日までと予定していましたが、小口化して国内向けにも発行しており、4月中も販売を継続する見込みです。

ーー今後の計画やビジョンについて、具体的にはどのようなことをお考えですか。

まっく氏:私たちの運営コストは通常に比べて低く、現金が外に出ていかない仕組みなので、近いうちに第2物件の取得を計画しています。今回の資金調達で集めたお金で運営して稼いだ資金を再投資しつつ、今回出資してくださった方を中心としたコミュニティメンバーからの資金調達を行う予定です。時間、知識、物、お金と様々な形で貢献してくださる方がDAOに集まっていくため、第2弾以降のチャレンジがしやすいのも魅力に感じています。

2027年頃には、分散型ホテルにふさわしい色々な機能をRe. Asset DAOの中で作り、まちづくりや島の活性化にも繋げていきたいと考えています。

さらに長期的には、物件ごとに発行しているトークンを統合する基軸通貨の発行も検討しています。これが不動産ベースのDAOの基軸通貨となるようなプラットフォームを構築し、将来的にはそのトークンを上場させることも視野に入れています。不動産市場は世界的に見ても大きな市場なので、そこでの基盤となるものを作っていきたいですね。

ーー最後に、企業や個人の方へメッセージをいただけますでしょうか。

まっく氏:今回のプロジェクトは、今まで市場で評価されず、資金調達が難しくて実現できなかったような価値あるプロジェクトを可能にするスキームなんです。地域に価値があると思いながらも、なかなか資金が集まらなかった取り組みに対して、このような新しいスキームとツールを活用していただきたいと思います。

これは日本発で世界初の取り組みであり、既存の資本主義と並立して発展していく新しい形の始まりです。ぜひ一緒にこの新しい取り組みに参加し、新たな可能性を共に作っていただければ嬉しいです。

関連リンク