目次

- 養護老人ホーム等で高齢者福祉サービスを複合提供。虐待などによる緊急保護要請にも迅速対応し、2024年度は満床

- 養護老人ホームは困窮する高齢者の「最後のとりで」。介護の必要な利用者には特定施設入居者生活介護で介護サービスを提供できる

- 無線式ナースコールで利用者の安全を確保

- 見守りカメラで転倒の原因特定も可能に。慢性疾患のある人にはベッドセンサーで常時モニタリングを実施して急変に備える

- 記録の効率化と内容の充実を目指し、介助現場で記録ができるタブレット端末を導入 指一本での入力で機器の操作に慣れてもらった

- 各種申請書類や起案書類は電子化によりペーパーレスを推進中。介護保険の契約書も電子化を進めたい

- Wi-Fiは入所者の日中活動にも恩恵 タブレット端末とアプリさえあれば、館内どこでもさまざまな余暇活動が楽しめる

- 働き方改革もICTで後押し。居宅介護職員にはテレワークも取り入れ、働き手の選択肢が広がる

- 認知症予防から看取りへの対応まで。他の法人がやらないことにもできる限り応じ、より良いサービスを提供していきたい

2000年に介護福祉制度が創設される以前、高齢者の介護福祉サービスは主に社会福祉法人が行政からの措置や委託を受けていた。しかし、介護福祉制度開始から25年がたち、今や高齢者福祉サービスにはさまざまな事業体が参入して、多様な介護サービスが提供されるようになった。社会福祉法人も他の民間事業体と同様、利用者から選ばれる施設として、介護の質や独自性が求められてきたといえるだろう。

神奈川県平塚市に拠点を置く社会福祉法人伸生会は1953年設立。養護老人ホームをはじめとする複数の介護事業を手がけ、各事業や職員の連携によって質の高い介護サービスを提供している。同法人が取り入れたICTソリューションは利用者への手厚い見守り体制を構築するとともに職員に安心感を与え、さらに働き方の変革をもたらしている。(TOP写真:施設のエントランスロビーには、施設利用者と職員が共有する「Happy&Enjoy♪Life&Work!・信頼・共生・喜び楽しむ」という法人理念を記したパネルが掲げられている)

養護老人ホーム等で高齢者福祉サービスを複合提供。虐待などによる緊急保護要請にも迅速対応し、2024年度は満床

神奈川県平塚市で 1953年に法人を設立し、72年の歴史を持つ伸生会は養護老人ホームの設立にはじまり、現在は特別養護老人ホーム、デイサービス、ショートステイ、訪問介護、居宅介護支援事業、包括支援センターなどのほか学童保育も手がけている。

同法人の特色としては市内13包括の内2つの包括支援センターと大磯町の包括の計3つを受託している点があげられる。また、複合的な施設を有し職員数が多いことから、柔軟な対応ができることも強みだ。そのため、虐待による一時保護など緊急性のある行政からの要請にも迅速に応じており、最近では隣接する小田原市からの保護要請も増えているという。

「措置制度の時代は、行政から入居者の紹介や委託事業をいただいていましたが、介護保険制度開始以後は自分たちの特色を出して、選ばれる施設にならねばなりません。だからこそ、他の事業者がやらないことを、できる限り行うようにしています」と語るのは同法人の平塚養護老人ホームで施設長を務める益井正純氏だ。

養護老人ホームは困窮する高齢者の「最後のとりで」。介護の必要な利用者には特定施設入居者生活介護で介護サービスを提供できる

自治体の「措置制度」で運営される養護老人ホームは、無年金者などを含めた経済的な困窮や単身世帯・家族による虐待、精神疾患などにより生活が困難となった65歳以上の人を対象とする施設で、地方交付金を財源とした「措置費」でまかなわれるセーフティーネットだ。「うちの特色は、介護サービスを提供できる特定施設を併設していることです。また、複数の介護保険事業所として、指定を受けていることで、職員の人数を多く雇用することがことから夜間の見守りも2人体制と手厚く、看取りにも対応しています。入所すると終末まで住み慣れた施設での生活を希望される方が多いですね」(益井施設長)。

特定施設とは介護保険の居宅サービスを利用できる施設のことで、要介護状態になった養護老人ホームの利用者はその対象となる。同法人では2007年に特定施設「湘南の街」を開所し、「特定施設入居者生活介護」という制度の枠組みで養護老人ホームの利用者に介護サービスを提供している。

無線式ナースコールで利用者の安全を確保

「以前は原因不明の転倒事故が多発していました」と振り返る益井施設長。それは、全室が個室ゆえの盲点だった。「元気な人は自由に動いているので、何かにつまずいて転んだのかもしれませんし、病気が原因の転倒の可能性もあります。ただ、利用者さんに聞いても状況説明ができないことが多く、職員も転倒の瞬間を見ていないので対応に苦慮していました」と明かす益井施設長。

また、和室の居室もあるため、ナースコールの有線コードに足をひっかけてしまったり、精神疾患を抱える利用者の中には希死念慮を持つ人も少なくないことから、自殺の道具になりうるコード類は居室から除去したいという思いもあった。そこで、それまで有線だったナースコールを無線のものに変え、転倒の原因や介助の妨げにもなっていたコード類を居室から撤去することにした。そのために必要となったのが、コードを使用しないWi-Fiの整備だった。これを機に、平塚養護老人ホームでは大規模修繕補助金を活用し、利用者の安全確保と見守りの精度向上と職員の負担軽減に向けてICTによる支援体制を構築することにした。

見守りカメラで転倒の原因特定も可能に。慢性疾患のある人にはベッドセンサーで常時モニタリングを実施して急変に備える

同施設の利用者は80代半ば〜90代後半が最も多く、中には介護度の高い人や慢性疾患を持つ人もいる。日中は職員の数が多く急変時の対応が容易だが、問題は夜間帯だ。夜間は通常1名配置のところ、同施設では2名の職員が夜間勤務に従事しており、看護師も非常勤を含めて3名いることが強みだ。

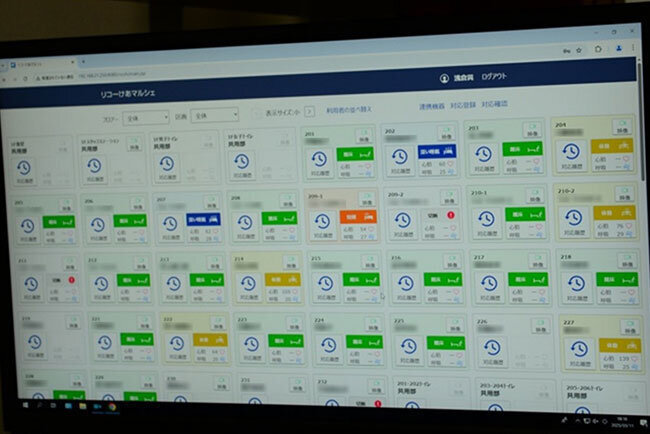

それでも、いつ急変するかわからない高齢者60人の個室を夜間に巡回し、急変に迅速に対応するのは困難だ。そこで、異変をいち早く察知するためにベッドセンサーを設置して呼吸や心拍、睡眠の状態を計測し、スタッフステーションでモニタリングをすることにした。さらに、行動に不安があり転倒の可能性が高い人の居室には離床センサーも設置した。今後はドアを開けた際にナースコールで知らせるセンサーも導入予定で、万全の体制を目指す。

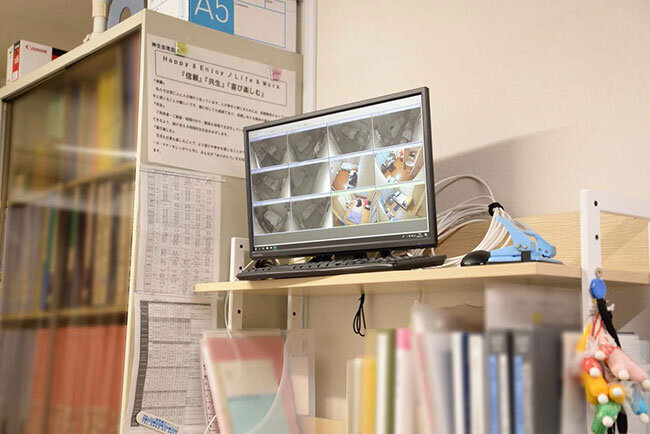

さらに同施設では2024年に利用者全員の同意のもと、各居室に見守りカメラ(Webカメラ)を設置した。ベッドセンサーによるモニタリングに加え、カメラがリアルタイムに映し出す画像によって見守りの精度は格段に向上した。カメラ導入以前は、朝のあいさつに職員が出向いた際、すでに亡くなっていたケースや突然死の場合、死亡時間や経緯を救急隊や警察に説明ができず苦慮していたという。しかし、カメラ導入以後は映像による確認ができ、状況把握が可能になった。時には利用者がナースコールを押せないという状況も起こりうるため、ベッドセンサーや見守りカメラの存在は、職員の負担感を大きく軽減するとともに、安心感を与えていると益井施設長は導入効果を実感する。

さらに、職員同士の連携をスムーズにする改善策も講じた。「うちの施設は2階から4階までの居室・5階に浴室があり、かつては職員の現在地が把握しにくかったのですが、2024年からは職員全員にスマートフォンを携行させましたので、通話で確認がとれます。ナースコールやアラートは、スマートフォンに集約できているで、いずれはインカムを導入したいですね」(益井施設長)。インカムでは数名の職員がチームを組み、メンバーは通話内容から状況を同時に共有できるため、急なヘルプ要請にもスムーズに対応できるだろう。

記録の効率化と内容の充実を目指し、介助現場で記録ができるタブレット端末を導入 指一本での入力で機器の操作に慣れてもらった

益井施設長が次に目指したのが、記録業務の改善だった。とりわけ日々の生活記録を有効に活用するため、中身の濃い内容にしたいと思う一方、利用者の人数が多いため作業的には効率的に実施したかった。そこで取り入れたのが、タブレットだ。

2024年のWi-Fi整備により館内どこでもICTの機器が使えるようになったが、それ以前はメモや記憶を頼りにサービスステーションのパソコンで入力作業が行われていた。それを日中活動や入浴介助の間の手が空いた時間に、タブレットによって入力できれば効率が上がり、記録内容も充実すると益井施設長は期待する。「ただし、画面の文字が見えにくいとか、タブレットの操作にとまどいを感じる職員もいます。そこで、少しずつ慣れてもらうべく、まずは指一本での操作で始めて、食事・排泄・入浴の記録をそれぞれのフロアで入力してもらっています」(益井施設長)

職員によっては、デジタルへの慣れ・不慣れはある。だからこそ、新しく機器を導入する時は心がけていることがあるという。「まずは、使う人の視点で選ぶことが大切だと思います。そして、これを使えば仕事がどう楽になり、自分たちのためになるのか、ということを理解してもらえるよう丁寧に伝えるべきです。導入後、うまく活用できるかどうかは、それにかかっているといってもいいでしょう」(益井施設長)。

各種申請書類や起案書類は電子化によりペーパーレスを推進中。介護保険の契約書も電子化を進めたい

同法人ではペーパーレスへの取り組みも早く、各種申請書の電子化も実施中だ。また、各種書類の電子フォーマットも活用して効率的な作業を実現している。「今後は介護保険の契約書も電子契約ができるように進めたいです」と話す益井施設長。「現状は紙でご家族に説明していますが、大きめのタブレットがあれば見やすく、説明もしやすくなるでしょう。うちはサテライト施設が多いので、電子化によって各施設と連携がとれるようにしていきたいです」と展望を語る。

Wi-Fiは入所者の日中活動にも恩恵 タブレット端末とアプリさえあれば、館内どこでもさまざまな余暇活動が楽しめる

ICTソリューションは施設利用者への日中活動にも活躍している。とりわけ最近導入した健康系のアプリが秀逸だという。このアプリはカラオケの機器メーカーが開発したもので、タブレット端末から大画面モニターにミラーリングして体操や昔懐かしい映像を楽しむことができる。体操のアプリはAIを駆使して利用者に沿ったプログラムが組まれるため、内容が充実しているという。「これまでは重くて大きいカラオケ機材の移動が大変で配線も煩雑でしたが、Wi-Fi整備のおかげで今はタブレットさえあればどこでも利用できます。コロナ禍では利用者の皆さんは外出ができませんでしたが、こうしたツールはとてもありがたいですね」と益井施設長は歓迎する。養護老人ホームで生活される方は『面白い』とか『つまらない』といったリアクションがありますので、上手く使えばさまざまな楽しみを提供でき、脳の活性化にもつながるかもしれません」と期待を寄せる。

働き方改革もICTで後押し。居宅介護職員にはテレワークも取り入れ、働き手の選択肢が広がる

新型コロナウイルス感染症の拡大以降、ICTの活用が社会で進み、同法人でもWeb会議が定着した。行政による介護研修もYouTubeやWebによる研修に変わり、タブレット端末さえあれば受講が可能となったという。

働き方改革にも新たな動きがみられる。居宅介護の職員は訪問の多い職務形態のため、在宅用のパソコンを支給して一部テレワークを導入しているという。テレワークの導入によって平塚以外の離れたエリアに住む人も入職者の対象となり、選択肢が広がるというメリットもできた。また、職員の中には、勤務時間の調整により週休3日を選択する職員も増えつつあり、働き方改革は着実に進んでいる。

認知症予防から看取りへの対応まで。他の法人がやらないことにもできる限り応じ、より良いサービスを提供していきたい

「昔は『社会福祉法人は安定している』とよく言われましたが、介護保険制度自体が福祉の規制緩和ですから、我々も変わっていかなければなりません」と語る益井施設長。目下目指すのは、ICTを駆使して充実した介護記録を実現すること。そして、導入したソリューションを活用しながら利用者の生活の楽しみを提供していくことだという。

ICTなど新しい技術は、導入してからいかに運用していくかが問われる。そのためにもまずは自分自身が十分に理解を深め、使う人の目線で丁寧に説明を重ねることが重要だと益井施設長は助言する。さらに、システム支援会社の協力も得てデモを幾度も実施し、導入後も軌道に乗るまできめ細かくフォローしてもらえれば職員の習熟も早い。

今後は高齢人口の増加に応じて認知症の人も増えるだろう。伸生会では、地域の高齢者が住み慣れた土地で安心して暮らせるためにも、認知症予防から介護、終末期までトータルに利用者を支えていくことを事業展開の目標として定めている。同法人の拠点間がシームレスに連携するためにもICTのソリューションは欠くことのできないインフラとして、今後ますます存在感を発揮していくだろう。

企業概要

| 法人名 | 社会福祉法人伸生会 |

|---|---|

| 住所 | 神奈川県平塚市御殿2-17-42 |

| HP | https://www.shinseikai-roujin-kanagawa.jp |

| 電話 | 0463-31-6979 |

| 設立 | 1953年7月 |

| 従業員数 | 190名 |

| 事業内容 | 養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、デイサービス、認知症対応型デイサービス、運動特化型デイサービス、ショートステイ、訪問介護、特定施設、居宅支援事業所、包括支援センター、学童保育 |