目次

- 海外拠点への生産移管を理由に、突如80%の仕事を失う

- 国道沿いの工場に片っ端から飛び込み営業 渡した名刺を目の前で投げ捨てられたことも

- 無理を重ねてついにダウン 「頼りない」と思っていた従業員が代役を果たす 「要らない人間なんか一人もいないんだということを初めて、本当に知りました」

- 売上が減少しても人件費と電気代は変わらない 支出を抑え、会社と従業員を守るべく「人材を切らずに電気を切る」と決めた

- まずは、開けた戸を閉めるところから 電気代削減に向け、考えられるすべての知恵を絞った

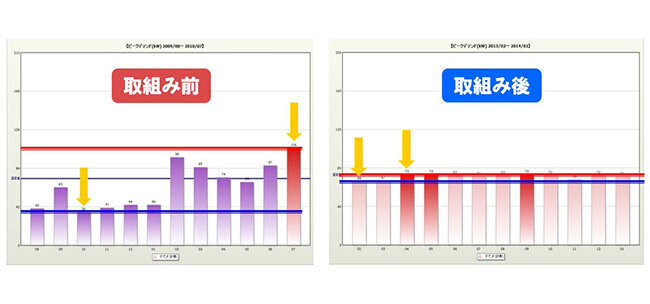

- わずか30分の油断で、契約電力倍増の失敗を教訓に電気使用量を「見える化」 スマートメーターとデマンド閲覧サービスを導入

- 毎日の電源管理(生産管理)会議と朝礼で生産の進捗と電力使用を報告、結果を全員に周知 全員からアイデアが次々と出た すると・・・やるべき事を現場で瞬時に判断できるようになった

- 契約電力3割削減 「エネルギー管理優良事業者等関東経済産業局長表彰」受賞 担当官の「今までに見たことのない緻密さと成果」の声

- 「電源管理を制するものは生産管理を制す」 全員参加で生産スケジュール管理を徹底

- 毎日の作業内容のスケジュールと進捗状況をモニターで確認 突発的な欠員や受注量の変化にも柔軟に対応 生産性30%~40%UP!

- 省エネの基本は全員参加 人件費削減ではなく省エネで組織の体質改善へ エネルギー使用の「いま」を把握し、管理・記録を徹底 一体感が生まれ、生産性向上も実現

「人材を切らずに電気を切る」。群馬県富岡市で主に電子基板関連の仕事を預かる株式会社栄光製作所は倒産寸前の苦境を乗り越えるなかで、電気代の削減にも取り組んだ。高熱を発する電気炉などの製造機械が並ぶ工場の電源管理を徹底するとともに、各機械の稼働時間を生産スケジュールに反映した生産管理システムを構築し、社員一丸で大幅な生産性向上にもつなげた。実は「省エネ」は企業の支出を減らすだけではなく、地球環境問題においても非常に重要なテーマ。栄光製作所は2010年~2024年までの14年間で契約電力を48%削減するという偉業を成し遂げている。(TOP写真:当時中小企業初受賞であったエネルギー管理優良事業者等関東経済産業局長表彰受賞時の様子)

省エネを核にした事業の多角化は下記ページへ

取引先1社偏重を改め、事業の多角化とCSR活動に取り組む 「省エネ」を軸にホームページで広く情報発信も 栄光製作所-2(群馬県)

海外拠点への生産移管を理由に、突如80%の仕事を失う

2000年代のある日のこと、栄光製作所は売上の8割を受注していた取引先から突然、製品の生産移管を宣告された。プリント基板への電子部品の実装から基板の組み立て、検査、それに最終出荷までの「一貫生産」を長年にわたり任せてもらっていた取引先だ。「直前まで多忙を極めていただけに、宣告された時はまったく信じられませんでした」。当時係長だった勅使河原覚(てしがわら さとる)代表取締役は振り返る。のちに“産業の空洞化”とも表現されるが、海外の自社工場で生産する方が生産コスト削減につながる、というのがまさに移管の理由であり、取引先は、生産移管計画がうまくいくまでの間に備えて、直前に注文を増やしていたのであった。

「倒産」の二文字が頭をよぎり、当時社長だった父親の勅使河原勝男氏とぶつかり合う日が続いた。覚氏は高校を出た後、自分探しの時期を経て、22歳で栄光製作所に入社してからちょうど10年。社内の仕事はひと通り経験し、会社でも中心的存在になっていたことから、「自分がやるしかない」と腹をくくった。不安な日々だったが妻からの「いざとなったら私の実家に入って、また一からやり直せば大丈夫」という言葉に心救われたという。

国道沿いの工場に片っ端から飛び込み営業 渡した名刺を目の前で投げ捨てられたことも

まずは新規の取引先を探そうと、職業別電話帳「タウンページ」の「製造」の項目に載っている企業に片っ端から電話をしたが、めぼしい反応は得られなかった。富岡市を貫通する国道254号線を車で走り、工場らしき建物を見つけるたびに飛び込み営業をした。渡した名刺を目の前で投げ捨てられたこともあった。「ありがとうございました」と言いながらその名刺を拾い上げた自分の姿が情けなく、悔しくて、つい外に出てから目の前にあったごみ箱を蹴飛ばしてしまった。その様子を見ている人がいるのに気づき、ごみ箱はそっと元に戻した。「どんなに悔しくても、最低限、敷地内を出るまではちゃんとしていなくてはダメだということを学びました」と、勅使河原代表は今だからこそ笑う。

大きな工場だと正門に守衛所があり、面会予約の有無を問われた。そこで「アポ」という言葉も初めて知った。守衛に「どなたでも良いので社員の方に会いたい」と交渉して断られたのが悔しくて、4日連続で通うと、「仕方がないな」と社員を紹介してもらえたこともあった。1時間ほどその社員と話したが、「今の世の中はどこも仕事がなく、協力会社にすら仕事をあげられない状況だ」と諭された。2000年といえば不良債権処理に追われる金融機関の貸しはがしが話題になり、ITバブルの崩壊が始まった時期だった。

手元の約束手形を現金化して何とかしのいでいたものの、資金ショートが日に日に迫る。一縷(いちる)の望みを抱いて金融機関に融資の相談に行き、「この金額なら」と担当者が示した電卓の数字の低さにがくぜんとした。「金融機関からお金を借りるには、それなりの力がいるのだということを思い知らされました」(勅使河原代表)

無理を重ねてついにダウン 「頼りない」と思っていた従業員が代役を果たす 「要らない人間なんか一人もいないんだということを初めて、本当に知りました」

慣れない営業活動の中、苦労してつかめた仕事があった。ボリュームが大きく、本来自社には合わないサイズ感の仕事ではあったが、基板実装の機械をうまく調整すれば何とかなると思い、短納期であったが引き受けた。「1日は24時間であり、24時間を1秒でも超える量の仕事は1日ではできないということを認識させられました」(勅使河原代表)。納期対応のため連日の徹夜を余儀なくされ、7日目についに腰が抜けて立ち上がれなくなってしまった。

「その時まで、自分は何でもできる、自分がやらなければと、意気がっていました。仕事ができない人や、やろうとしない人には強い表現でものを言ったこともありました。一人で突っ走ってきて、ふと後ろを振り向いたら誰もいない、みたいな感じだったと思います」(勅使河原代表)。そんなとき腰が抜けた自分の代わりに働いてくれたのは、普段一番頼りないと思っていた従業員だった。機械の操作パネルに表示される「エラー」を解除する仕事を毎晩、遅くまで続けてくれた。「要らない人間なんか一人もいないんだということを初めて、本当に知りました」(勅使河原代表)仕事ができる・できないに関わらず、周りで支えてくれる人がいるありがたさを痛感したと同時に、人の大切さやどんな人にも素晴らしいところがあるのだと、心から感じられるようになった出来事だったという。

営業と製造現場の両方に追われる日々が続く中、自分ひとりだけでできる活動はたかが知れているなと感じ始めた。そんな中、ふと自社のホームページを作ることを思いつき、簡単なものを制作会社に依頼して作成、公開した。すると県(群馬)の担当部署から事業内容の照会があり、新規の取引希望先との仲介をしてくれた。ありがたいことにその企業とは今日に至るまで取引が続いている。

売上が減少しても人件費と電気代は変わらない 支出を抑え、会社と従業員を守るべく「人材を切らずに電気を切る」と決めた

ある時、過去の決算書を並べて眺めていると、売上が減少しても電気代と人件費だけは変わらないことに気づいた。なんとか支出を抑えようと考えていた勅使河原代表は、人材を切らずに電気を切ることを決め、従業員全員の前で“節電(省エネ)宣言”を行った。

まずは、開けた戸を閉めるところから 電気代削減に向け、考えられるすべての知恵を絞った

まさに“右も左もわからない状態”からのスタートだったが、自分たちに出来る工夫・改善からやり始めた。

【改善のポイント】

・工場で稼働しているすべての機械の消費電力を調べ、日々の稼働データを記録。

・人のいない場所の照明をこまめに消す。

・階段に引き戸方式の仕切り板を取り付けて、1階の暖気が2階に逃げないようにした。

・空調の効率を上げるために扇風機を活用するとともに、出入口をビニールカーテンで仕切った。

・コンプレッサーの配管もループ連結にして、消費電力を抑えた。

※上記の内容については省エネのテキスト【平成28年度版/エネルギー管理講習「資質向上講習」テキスト】でも紹介された。また、省エネルギーセンターにて省エネ診断士に事例講演を行ったことで全国的にも広まった。

勅使河原代表自身もパソコンを使うのに照明は不要と、暗闇でキーボードを叩いていたが、結果的に視力が急に落ちてしまったので、「電気を使うべきところには惜しみなく使うことも重要だと学んだ」と苦笑する。

わずか30分の油断で、契約電力倍増の失敗を教訓に電気使用量を「見える化」 スマートメーターとデマンド閲覧サービスを導入

2009年には「時代に合った環境にやさしいものづくりを目指す」という環境方針を制定。2010年には国際環境規格「ISO14000」を取得し、ISO活動の一環としてデマンド(需要電力)管理に一段と力を入れた。ところが、勅使河原代表が父親の後を継いで社長に就任した2011年。工場の機械を最新型に入れ替えた際、試運転をするために電源を一斉投入したことから契約電力が前年の倍近くに跳ね上がってしまうという大失態を招いた。

デマンド値というのは30分間の平均消費電力の値のこと。契約電力、つまり電力会社が提示する電気料金プランは直近1年間の最大デマンド値をもとに弾き出す。普段はどんなに節約していても、1年間のうちのわずか1回でもピークを越えてしまえばそれまでの努力が水泡に帰してしまうのだ。

これを教訓に、電気を「見える化」した。スマートメーターとデマンド閲覧サービスを導入して、工場の電力使用状況をモニターで確認したり、過去の実績と比較・分析したりできるようにしたのだ。これにより、デマンド値を上手にコントロールできるようになり、削減を続けながら生産・出荷のペースを上げることができるようになった。

毎日の電源管理(生産管理)会議と朝礼で生産の進捗と電力使用を報告、結果を全員に周知 全員からアイデアが次々と出た すると・・・やるべき事を現場で瞬時に判断できるようになった

毎日15時10分から、各部門のリーダーが集まる「生産管理会議」「電源管理会議」を開催し、エネルギー管理体制も確立した。新設した役職「エコリーダー」を中心に、同会議では翌日の製品出荷予定や基板実装、基板アッセンブリー、基板組み立て・検査の各ラインの進捗状況を確認して電力使用予定を把握。電力使用量の大きい機械の稼働が重ならないように調整する。また、始業時の朝礼ではエコリーダーが全従業員に前日の電力使用量を報告するとともに当日の使用計画を伝える。さらに、昼休み10分前に社内放送でその時点の機械の電源入り情報とデマンド値を全従業員に伝達。もしも電力使用量が計画を上回りそうな場合は稼働機械の再調整や作業変更を周知する。

これにより、従業員全員が電気の節約に対する高いモチベーションを共有するようになり、各現場で省エネルギー対策のアイデアが次々と生まれるようになった。「従業員それぞれが省エネに対する共通の判断基準を持っていて、必要に応じて瞬間的にやるべきことを判断して実行してくれているのが大きいですね」と勅使河原代表は話す。

契約電力3割削減 「エネルギー管理優良事業者等関東経済産業局長表彰」受賞 担当官の「今までに見たことのない緻密さと成果」の声

見える化した2010年から2013年までの契約電力が大幅に改善を果たしたのを機に、2014年度の経済産業省関東経済産業局の「エネルギー管理優良事業者等関東経済産業局長表彰」に応募。審査のために同社を訪問し、約4時間かけて書類をチェックした2人の担当官を「これほど詳細な記録を残して、省エネルギーを徹底している企業は見たことがない」と驚かせた。中小企業では初となる同表彰を受賞し、従業員全員で授賞式に出席、代表者だけでなく、全員で同じステージの上に立ち記念写真に収まった。そして帰りのバスの中で、勅使河原代表は従業員を前にして「次は全国大会を目指す」と宣言。省エネルギーセンター主催の2015年度省エネ大賞にもエントリーし、社員一丸の取り組みの結果、大賞受賞を成し遂げた。

「電源管理を制するものは生産管理を制す」 全員参加で生産スケジュール管理を徹底

「人材を切らずに電気を切る」という信念で逆境を乗り切った勅使河原代表の語録にはもう一つ、「電源管理を制するものは生産管理を制す」という言葉がある。日々の機械の稼働スケジュールをきちんと管理することは、生産管理の緻密(ちみつ)化にもつながる。「例えば基板を100枚生産するとした場合、どうしても各工程で予定の時間をオーバーしがちです。ところが『この機械は何時にスイッチを切る』と、各工程の担当者が自分たちで決めるようにしたことで、生産目標が明確になり、結果、計画通りに生産が進むようになりました。」(勅使河原代表)

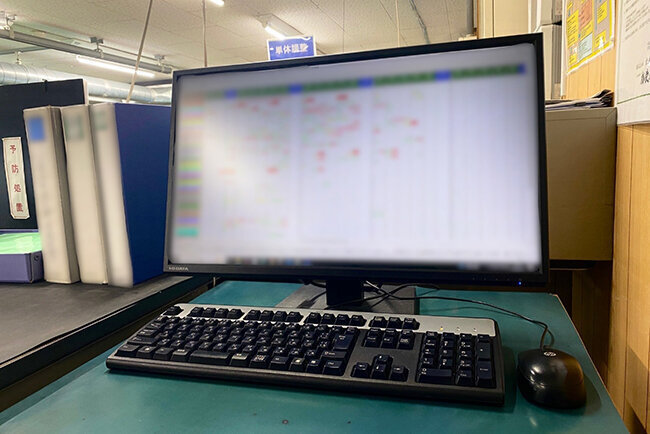

栄光製作所は基本ソフト(OS)がMS-DOSの時代から独自の生産管理システムを導入している。もともとは勅使河原代表が一人ひとりの作業スケジュールと生産管理表を手書きで作成していたが、より活動の正確性や自主性を高めるため、それらのノウハウを基にカスタマイズしてもらった管理システムを導入した。「当社にはプロフェッショナルな生産管理担当者はいません。逆にいないからこそ全員参加で生産管理をしているのです。人から言われなくても自ら動く環境を作るようにしています」(勅使河原代表)

毎日の作業内容のスケジュールと進捗状況をモニターで確認 突発的な欠員や受注量の変化にも柔軟に対応 生産性30%~40%UP!

工場の片隅に置かれたモニターで、現在稼働中のすべての作業内容のスケジュールと進捗状況を確認できる。一つの製品につき工程数は多いもので10以上。スケジュールは作業担当者一人ひとりのトイレの所要時間まで勘案して組まれている。各作業の担当者はそのモニターを細かくチェックしては、A4用紙のスケジュール表に自分の当日の作業結果と翌日の予定を書き込む仕組みだ。毎日、従業員各自がスケジューリングすることで業務が可視化されるので、突発的な欠員や受注量の変化にも柔軟に対応できる。「システムがあってもデータがないと現場と結びつきませんから、当社のデータの蓄積量は半端じゃないです」(勅使河原代表)

検査工程の目視検査をいち早く3Dカメラ検査装置(AOI)に置き換えるなど各ラインの自動化、高機能化を推進する一方、従業員の多能工化も進め、誰でも各種の機械操作やはんだ付け・組み立てなどの作業をできるようにしてきた。電源管理と生産管理を同時に進めたことで、「生産性は3割から4割ぐらい上がりました」と勅使河原代表。「従業員一人当たりの能力も高くなっている」として、生産性向上の成果をできるだけ賃金に還元するようにしている。

省エネの基本は全員参加 人件費削減ではなく省エネで組織の体質改善へ エネルギー使用の「いま」を把握し、管理・記録を徹底 一体感が生まれ、生産性向上も実現

最も困難な時、それらを乗り切るために人件費の削減に動く経営者が多いが、逆に、人を大事にすると宣言し、従業員全員のやる気を引き出し全員で乗り切ってきた。ここには、日ごろから従業員を大切にしている経営者だからこそ従業員が真剣についてくる、という面と、非常時の経営者の決断の重さを教えられる。そして納期・品質管理を意識した徹底的な「省エネ」によって、「電源管理を制するものは生産管理を制す」 という勅使河原代表の名言が生まれた。

企業概要

| 会社名 | 株式会社栄光製作所 |

|---|---|

| 本社 | 群馬県富岡市神農原1109-2 |

| HP | https://kk-eikoh.com |

| 電話 | 0274-63-2483 |

| 設立 | 1984年1月 |

| 従業員数 | 48人 |

| 事業内容 | 基板実装、基板アッセンブリー、基板組み立て/基板検査、製品組み立て/製品検査/LED製造/介護事業/スイーツ事業等 |