平成27年の相続税改正により、以前より多くの人に相続税が課税されることになりました。

財産をなるべく目減りさせないようにしつつ相続人に引き継ぐには、自分が生きているうちからの対策が肝心です。

そして、対策は早ければ早いほど選択肢も増えることになります。

では、生前にある程度子孫に財産を移しておく「生前贈与」について考えてみましょう。

1. 生前贈与すると贈与税がかかる!

「相続税を避けるため生前贈与を考えている」という方も多いでしょうが、実は贈与税の税率は日本の国税でも最高レベルです。

贈与税は、受贈者(贈与を受ける者)が1月1日から12月31日までの間にいくらの贈与を受けたかということで税額が決まります。

贈与者の人数にかかわらず受贈者の人数を基準に考え、受贈者が贈与税を負担することになります。

贈与税の最高税率は55%と非常に高いものですが、減税・免税されるための特例があり、これらを確実に使えばかなり負担を抑えることができるのです。

2. 暦年課税とは?

暦年課税というのは1年間の贈与に対してまとめて課税する方法のことで「年間110万円までの贈与なら贈与税がかからない」という基準があります。

110万円のことを「基礎控除」と呼びますが、これを適用するためには贈与者、受贈者ともに年齢や親族関係などの制限はありません。

1年間の贈与の回数にも制限がありませんし、相続税との関係で精算することも必要ありません。

つまり、何人かの子供達に対して長い年月をかけてこつこつ贈与していくという使い方をするにはこの基礎控除を利用するのが適していることになります。

ただ、もし毎年きっちりと決まった時期に財産を移転させていることがわかると税務署から「最初からまとまった金額を贈与する意思があったのでは?」とみなされるおそれもあります。

どのような形で贈与契約書を作り、いつの時期に贈与するかといったことを税理士に相談の上で行う方が確実でしょう。

3. 相続時精算課税とは?

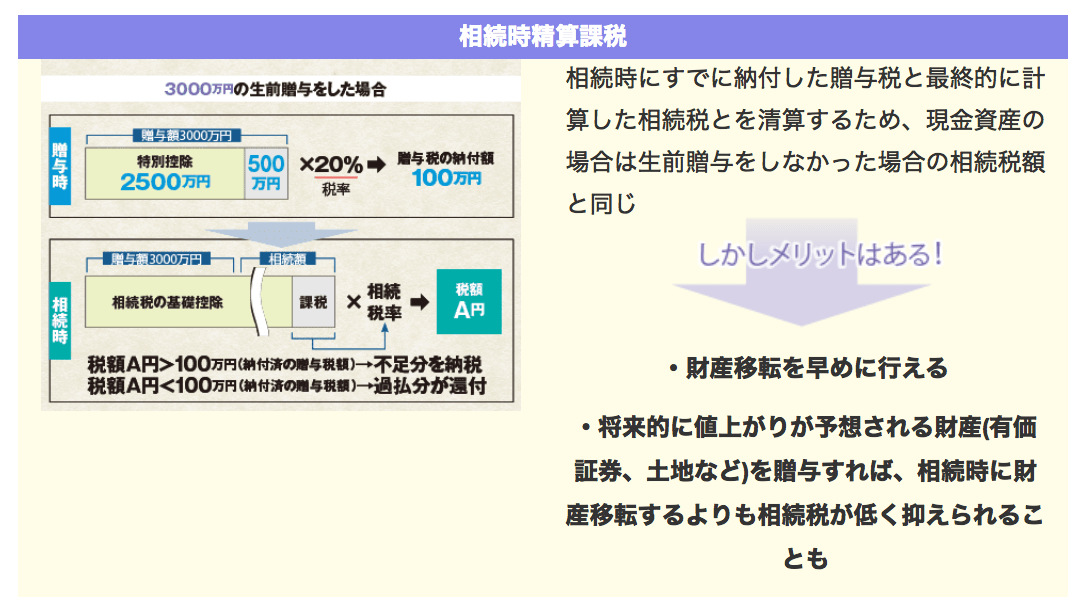

相続時精算課税とは、一定の要件を満たせば合計2500万円までの財産を非課税で贈与できるという制度です。

子供の住宅ローンの支援をしたい、起業するので資金を出してあげたいなど、生前に一気に多くの財産を移したい人には適した方法です。

ただ、気をつけたいのは相続の時に相続時精算課税を使って贈与した財産を相続財産の中に戻して計算しなければならないということです(もちろんすでに納めた贈与税の分は差し引くことができます)。

つまり、元々それらの財産を考慮しても相続税がかからない範囲の人(相続税の基礎控除範囲内に収まっている人)であれば非課税のメリットを受けられることになります。

ただ、相続税がかかるくらいの財産がある人でも「将来値上がりする可能性が高い財産」を贈与するのであれば節税になる場合があります。

なぜなら、相続税計算の際に持ち戻す財産の額は「相続時」ではなく「贈与時」の金額とされているからです。

なお、相続時精算課税を選択した場合、2500万円までの贈与は何回に分けて行ってもかまいませんが、もし2500万円を超えてしまった場合は一律20%の贈与税がかかることになります。

4. 注意!暦年課税と相続時精算課税はどちらかしか選べない!

| 暦年課税 | 相続時精算課税 | |

| 10~55% | 税率 | 一律20% |

| 年間110万円まで | 非課税率 | 2500万円まで |

| なし | 適用条件 | 贈与時の1月1日時点で60歳以上の親または祖父母から20歳以上の子、または孫への贈与 |

| 相続税とは無関係。ただし、相続開始前3年以内の贈与は贈与時の時価を相続税に加算 | 相続税との関係 | 相続税の計算時に贈与税を清算。精算時の贈与財産は贈与時の時価で評価される |

| 相続時精算課税への変更はいつでも可能 | 制度の選択 | 相続時精算課税を行うと暦年課税への変更は不可 |

暦年課税と相続時精算課税はそれらのうちどちらかしか使うことができません。

つまり、いったん相続時精算課税を選択してしまうと、暦年課税に戻すことができないため、最初に利用の判断をする際はくれぐれも慎重に行わなくてはならないということです。

もし相続時精算課税を選ぶと基礎控除が使えなくなりますから、少額の贈与を行った場合でもすべて申告が必要になるという煩わしさがあることも覚悟しなければなりません。

ただ、父親からの贈与と母親からの贈与は別々の制度を使ってよいため、「父親からの財産移転には相続時精算課税を利用」、「母親からの財産移転には暦年課税を利用」など、それぞれの財産の金額や状態によって使い分けるというやり方もあります。

相続時精算課税の考え方は最初、やや複雑でわかりづらいものです。

各家庭の財産状況や相続発生までの年数によってどちらが適切なのかは異なってきますから、生前贈与を考える人は早めに専門家に相談した上で最も適切な方法を選びたいものです。

(提供:相続サポートセンター)