目次

建設業界で人材不足に関連した話題は事欠きません。一方で、建設工事への需要は減っていないためにミスマッチが生じており、「人手不足倒産」とった言葉もよく聞くようになりました。しかし、そんな状況でも、業務環境を改善したり人材採用法に工夫をこらしたりすることで、人材の定着率を向上させたり、求職応募者の数を増やしたりしている中小建設会社が多数あることも事実です。本記事では、そんな“人材確保成功企業”が、どうやって人材不足を補っているのかを参考にしながら、ヒントになる情報をお伝えします。

建設業界の人材不足の状況

建設業で人材不足問題がいわれる背景には、就業者数が減少、高齢化しているにもかかわらず、建設需要は増加しているというミスマッチがあると考えられます。

進む就業者減少と高齢化

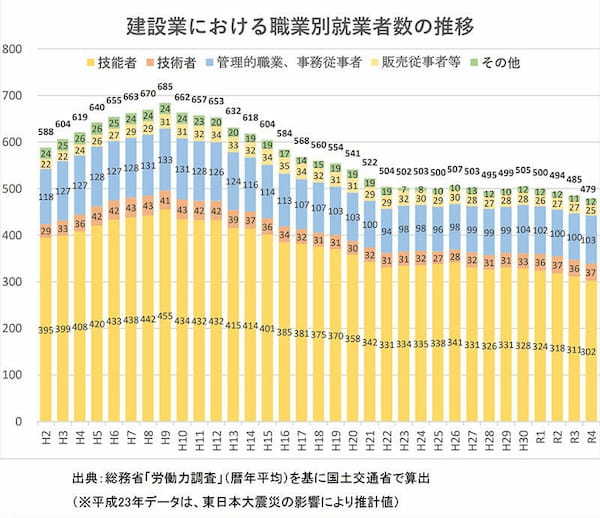

建設業の就業者数は、1997年には685万人でしたが、以後ほぼ右肩下がりに減少を続け、2022年には479万と、25年で206万人、約30%も減少しています。

▽図 就業者数の推移

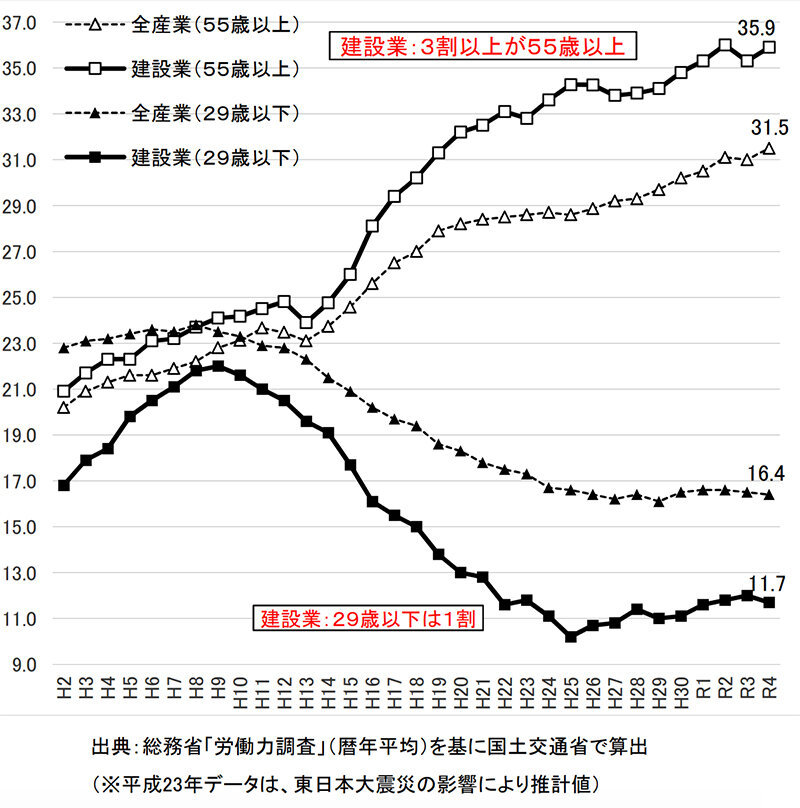

また、単に就業者数が減少しているだけではなく、他産業と比べて就業者の高齢化が進んでいることも大きな問題です。2022年時点で、55歳以上の就業者が3分の1以上を占めているのに対して、29歳以下は約1割しかいません。

▽図 就業者の高齢化

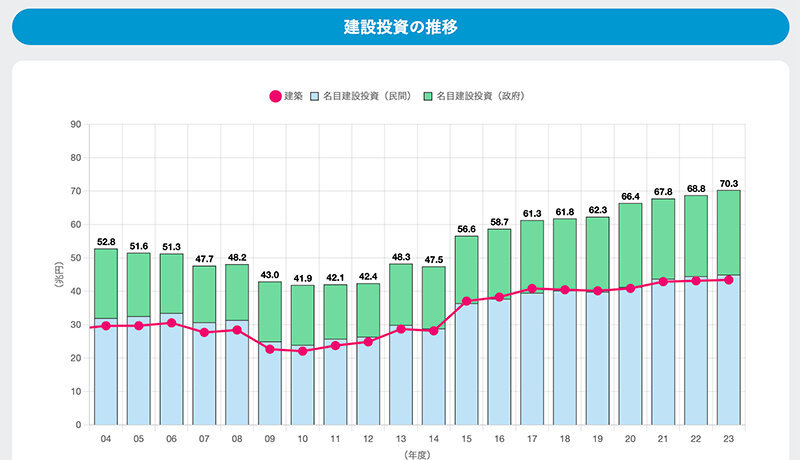

建設投資額は増えている

建設業の就業者数減少と同じような割合で、建設投資額が減っているのであれば、建設産業全体が縮小しているものと理解できます。

ところが実際には、東日本大震災以後、その復興需要、国土強靱化政策、東京オリンピック、そして大阪万博など、いくつもの大きな要因によって、建設投資は伸び続けています。つまり、「建設工事の需要は増えているのに、人が減っている」というミスマッチが建設業界にあり、それが人材の不足感を高めていると考えられます。

なお、2024年1月に発生した能登半島地震の復興も、将来の建設投資に影響を与えると思われます。

▽図 建設投資の推移

(2015年度から建設投資額に建築補修(改装・改修)投資額が計上されている点に注意)。

2024年、2025年、連続して訪れる問題が建設会社を脅かしている

今後、建設業の人手不足状況は、一層厳しさを増していくと考えられています。それは、2024年、2025年と、連続して訪れる「問題」があるためです。

建設業の「2024年問題」

かねてより問題だった長時間労働を是正するため、2019年4月に「働き方改革関連法」が施行され、下記のように時間外労働(残業時間)の上限が定められました(上限時間には一部業界では別途規定あり)。

| 原則 | 月45時間、年360時間以内 |

|---|---|

| 臨時的な特別の事情があり、労使が合意する場合(特別条項付き36協定) | 月100時間未満、2~6か月平均がすべて80時間以内、年720時間以内 |

| (特別条項の有無に関わらず、1年を通して常に、時間外労働と休日労働の合計は、月100時間未満、2~6か月平均80時間以内。ただし、建設業においては当面の間、災害時の復旧・復興事業の場合は、例外あり) | |

この規定は2019年4月(中小企業は2020年4月)から適用されています。しかし、建設業など一部の業界では、業務の実情に鑑みて適用に5年間の猶予期間が設けられていました。

その猶予期間が過ぎ、いよいよ2024年4月1日から建設業でも時間外労働に上限規制が適用されます。これが「建設業の2024年問題」と呼ばれるものです。

同法には罰則があり、違反した場合、経営者には懲役刑が科される恐れがあります。そうなれば、建設業法に基づき建設業許可が取り消されてしまいます。

したがって、なんとしても時間外労働の上限時間を守らなければなりません。しかし、ただでさえ、人手不足で困っている建設会社が、以前のような長時間労働を禁じられることは大きな打撃になるでしょう。

建設業の「2025年問題」

2025年に、いわゆる団塊の世代が全員75歳以上の後期高齢者となります。それによって生じるさまざまな社会問題が、2025年問題と呼ばれています。

建設業においては、先に見たように55歳以上の高齢従業員の割合が4割近くを占めています。70歳以上の年齢の従業員(特に建設技能者)を雇用している建設会社も少なくありません。その人たちが75歳を過ぎ、ここ数年で高齢者の退職が大量に増えると見込まれています。建設業の就業者のボリュームゾーンである高齢者の大量退職により、就業者減少が加速するということです。

人手不足倒産は、すでに増加している

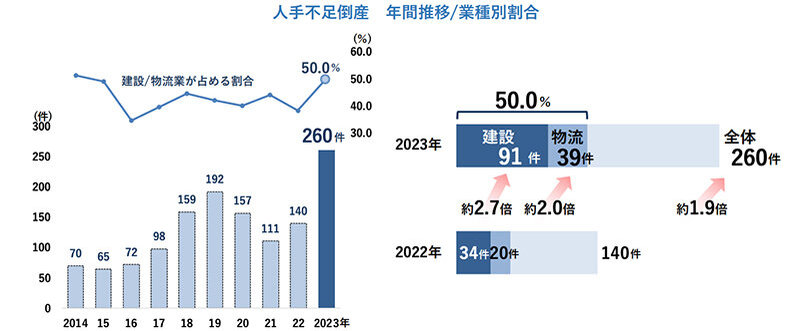

建設業界では、2024年問題を契機にして人手不足倒産が増えるのではないかと以前から指摘されてきました。

ところが、すでに2023年から、建設業の人手不足倒産が増加しています。帝国データバンクの調査によると、2023年は過去10年間で人手不足倒産が最多でしたが、その中に占める業種のトップが建設業です。また、建設業の人手不足倒産が2022年と比べて、約2.7倍に増加していることが示されています。

▽図 人手不足倒産が増えている

人手不足対策の大前提は、業務改善により生産性を向上させること

長期的な就業者数減少傾向に加えて、2024年問題、2025年問題などに見舞われることは、建設会社にとって大きな危機です。

しかし、発想を変えれば、これは古い体質から脱皮して、新しく生まれ変わるためのチャンスであるとも捉えられます。

人口減少社会の中で、就業者数が以前のように増えることはないという状況を前提として、より少ない人数でより多くの業務に対応できるように業務効率化、生産性向上を進めればいいのです。

そのために1つのカギとなるのがICT、デジタル技術やロボットなどの活用による、省力化、省人化の推進です。

ICT、デジタル技術やロボットなどの活用による、省力化、省人化

一口に建設業といっても、建築と土木とで業務内容が異なりますし、また、建築と土木のそれぞれでも、工事の規模や内容はさまざまです。それらの個別業務に応じて、利用できるICT、デジタルソリューションや機器も数多くあります。

▽建設業の生産性を向上させるICTツール等の例

| 施工管理ツール | 図面管理や作業工程表作成管理、顧客情報、報告書、写真など、さまざまな情報を一元的に管理できるソフトウェア(アプリ)です。 |

|---|---|

| タブレット機器 | 施工管理ツールなどをインストールして利用するためのタブレットです。1台で多くの情報を閲覧でき、何枚もの図面や書類を持ち運ぶ必要がなくなります。 |

| 遠隔臨場(遠隔監視)システム | Webカメラとネットワークを用いて、管理者が現場に赴かなくても材料確認や段階確認、立会管理などを可能にするシステムです。ウェアラブルカメラと物体認識技術を組み合わせて、作業員の安全管理に利用できるシステムもあります。 |

| 3D設計データとICT建機 | 3D設計データを作成すると、それを取り込んで自動運転できるのがICT建機です。遠隔監視システムと組み合わせて遠隔操作も可能です。 |

| ドローン | ドローンを用いれば、高所撮影、高所測量が簡単でき、足場を組んで人間が作業する必要がなくなります。山間地でも土木工事などにも役立ちます。 |

業務工程全体のデジタル化によりDXをうながすBIM/CIM

上記は、個別業務の効率化ですが、建設業のワークフロー全体をデジタルによって革新しようという考え方が、BIM/CIM(Building/Construction Information Modeling,Management)です。

これは、建設の計画、調査、設計の段階から、その後の施工、維持管理の段階まで一貫して3Dデータに基づいて業務を進めるものです。ワークフロー全体での業務効率化の他、デザイン性の向上、データの共有や利活用が容易化など多くのメリットがあるとされています。

「i-Construction」への対応

「i-Construction(アイ・コンストラクション)」は、国土交通省が掲げる「生産性革命プロジェクト」の1つで、建設工事(主に土木工事)の生産性を高めることを目的にした取り組みです。

「ICT技術の全面的な活用」「規格の標準化(コンクリート工)」「施工時期の平準化」の3つを柱として、生産性の向上や労働環境の改善、工期短縮などを図る考え方です。

5S活動、KY活動など業務改善の基本ができているか再確認する

ICTやデジタル技術などは、うまく活用すれば生産性向上に大きな効果をもたらします。しかし、それはあくまで、既存の業務管理が、しっかりとできていることが前提です。

例えば、建設現場での業務改善の基本である「5S活動」や「KY活動」などは、多くの人がご存じでしょう。しかし、それらに継続して取り組み続けている現場は、意外と少ないものです。取り組みはしていても、形骸化していることもよくあります。

ICTなどを導入する前に、まずこういった基本を再確認して不十分な点があれば、改めて徹底させておきましょう。

社員の定着率を高めるためには、生産性を高め、情報共有を図る

人材を増やす、あるいは減らさないためには、今いる社員の定着率を高める(離職率を下げる)ことに、最初に取り組みましょう。

一般的には、新規採用を増やすよりも、定着率を高めるほうが簡単です。また、採用ができても、早期に離職されてしまえば意味がありません。そのため、定着率を高めることから着手するのがセオリーです。

建設会社にも、施工管理者、建設技能者、営業員、事務員などさまざまな人が働いていますが、最大公約数的にいうと、社員が辞める理由は、下記が代表です。

・長時間労働、休みが少ない

・人間関係が悪い

・体力的に厳しい

・給与水準が不満

これらの不満要素を解決すれば定着率を高めることができます。

そして、その多くは生産性を向上させることで改善できます。例えば、生産性が向上すれば、労働時間はより短くなり、休日も取りやすくなるので、「長時間労働・休みが少ない」という不満は減ります。休日については、可能な限り完全週休2日を導入しましょう。

また、生産性の向上は利益率(粗利率)の上昇につながるため、給与水準も高める余裕ができます。

さらに、ICT機器やロボットなども導入しやすくなるので、やはり労働時間の短縮や体力的な負担の軽減につながります。

人間関係も制度や仕組みで改善可能

退職理由の多く占める「人間関係の悪さ」による退職を防ぐためには、業務や情報の属人化を防ぎ、共有できる制度や仕組みを採り入れることがポイントです。

昔から職人気質が強く、個人プレイも多い建設業界では、業務のノウハウなども含めた情報の管理・流通が、どうしても属人的、非言語的、一方向的になりがちです。

例えば、「仕事は盗んで覚えろ」といってマニュアルを作らない、自分も上司からこう指導されたなど、ときにパワハラ的な言動も通用してしまうといったことです。

このような業務のやり方は、特に若い世代の定着率を下げます。しかし、この上司とはそりがあわないけれども、別の上司に相談することができる、同期入社の仲間に話すことができるといった人間関係の多様性が、仕組みとして用意されているだけで、大きく異なります。

また、業務マニュアルがなければ作成する、業務効率化のノウハウ、ICT活用法、ヒヤリ・ハット事例などを共有する「社内アカデミー」のような研修機会を定期的に設ける、なども有効です。業務や情報の属人化を防ぐことは、人間関係の風通しを良くするだけではなく、業務改善、生産性向上にも役立ちます。

また、社内の人間関係について社員がどう思っているのは、社員の本音がわからずに悩んでいる経営者も少なくありません。そういう場合「エンゲージメントサーベイ調査」と呼ばれる調査を実施することで、ある程度客観的に把握することができます。

「自社を選ぶ理由」を明確にして、採用市場で勝つ

若手の採用市場は、基本的に売り手市場です。そのため、求職者に「選んでもらう」という姿勢で、求人活動をしなければなりません。

同業他社との比較の中で、求職者に自社を選んでもらうためには、その明確な理由が必要です。例えば、下記のようなポイントです。

・残業が少なく、休みがしっかり取れる

・給与が高い

・フレキシブルな働き方ができる

・他社ではできない面白い仕事ができる

・求める属性(若者、女性、など)と同じ属性の人がすでに活躍している

採用広告を出す前に、インナー・ブランディングで選ばれる理由を作る

自社の優れている特徴を把握して明確に表現し、社内外の人に伝えるのがブランディングです。求職者を含む社員に向けたブランディングのことを、特に「インナー・ブランディング」といいます。現在の採用を成功させるためには、インナー・ブランディングが欠かせません。

明確なインナー・ブランディング=求職者が選ぶ理由となるのです。

こう聞くと、中には「うちの会社は平凡で、際立った特徴はないので、ブランディングといわれても……」と困惑なさる経営者もいるでしょう。

もしそう感じるのであれば、そのこと自体が、経営上改善すべき課題だといえます。

「ここが優れている、ここが特徴である」と社内で自覚でき、社外に公言できるものを、作ることに着手しましょう。

給与水準を高くする、先端的な施工内容の業務を請け負うなどはハードルが高いかもしれません。しかし、例えば、情報共有と脱属人化を図り人間関係の悩みが少ない職場を作る、遠隔現場管理を採り入れることにより勤務時間をフレキシブルにする、といったことは、やる気があればどの会社でも可能でしょう。自社の実情にあわせて、選ばれる理由を作ればいいのです。

選ばれる理由が明確にわかるホームページを作る

自社の特徴を明確にしたとしても、それを求職者にしっかり伝えられなければ採用市場で選んでもらうことはできません。

まず、自社のブランド=求職者が選ぶ理由がしっかり伝わるホームページ(求人用ホームページ)を作り込みましょう。自社のホームページはもちろん、地域の同業他社のホームページも見て回ってください。そして、「求職者がこの会社を選ぶ理由」がはっきりと伝わるかどうかを確認してください。おそらく、それが明確になっているホームページは少ないでしょう。

そこから、何を伝えればいいのか、ヒントがつかめるはずです。

建設業の採用では地上戦もポイント

採用のメディアとして、ホームページや求人サイトなどのデジタルによる「空中戦」だけではなく、現場で体を使って働くことが中心の仕事であるため、いわゆる「地上戦」がとても重要なのが建設業の特徴です。

例えば、自社ビルの外壁や工事現場のフェンスや休憩所、喫煙所などに「人材募集中」をアピールする広告を出していますか? 同一地域内で他社の社員などは、そういう情報をよく見ています。もちろん、そこでも「自社を選ぶ理由」をわかりやすくアピールします。

地元局のラジオCM、タクシー・バス広告など、予算に応じてできることはいろいろありますが、とにかくデジタルだけに頼らず、地上戦も重要だということは意識しておきましょう。

リファラル採用に報奨金の制度化をする

社員に知り合いを紹介してもらうリファラル採用は、広く普及しています。求職者の人柄がわかる、採用後、紹介をした社員も紹介を受けて入社した社員も、辞めにくくなるなど、メリットが大きいからです。

リファラル採用を推進するには、紹介をしたら○万円、紹介により入社が決まったら○万円など、報酬を規定して支給することがポイントです。

現在だと、紹介入社が決まったら、紹介者に20万円程度の報奨金を支給する会社が多いようです。

また、地元の高校を通じて、建設系の大学に通う学生に奨学金を支給するという取り組みをしている建設会社もあります。一定の費用はかかるものの、高いエンゲージメントでの入社が望める、地元での評判も上がるなど、長期的に見れば費用対効果が高い施策です。

ダイバーシティ採用は、複数人を同時に採るのがコツ

まだまだ建設業では少ない女性の採用や、技能実習生、特定技能制度による外国人採用など、ダイバーシディ採用を進める建設会社も増えています。

この場合に注意したいのは、同じ属性の人を、複数名採用するということです。それは、社内での孤立を防ぎ、同じ立場で相談できる相手が必要だからです。

なお、これまで、建設業で採用する外国人労働者のうち7割程度は技能実習生でした。しかし、2024年中に技能実習生制度は廃止され「育成就労制度」となり、内容も変更される予定です。

まとめ

建設業界全体としての人材不足を短期で解消できるような、即効性の施策はなかなか見つかりません。経営者としては、減少する建設就業人材を、他社に負けないように獲得していく方法を考えなければなりません。

そのためには、ICT機器なども活用しながら、効率が良く生産性が高い業務を実現し、働きやすい職場環境や待遇を用意することが前提となります。

鶴田 隼人

中小企業応援サイト 編集部 (リコージャパン株式会社運営)