SDGsスコアが高い欧米に比べると、日本のダイバーシティ経営は進んでいない状況にある。そこには多くの要因があり、一つひとつを解決しない限り本格的な推進は難しい。ここでは日本が抱えるダイバーシティの課題やその要因、成功のポイントを解説する。

目次

ダイバーシティ経営とは?注目される背景

ダイバーシティ経営とは、性別などに関わらず多様な人材を活用し、ひとり一人が能力を最大限発揮できる場を与える経営手法である。ここでいう「多様な人材」には、年齢や人種、国籍、価値観、宗教、障がいの有無、キャリア、経験といった要素が含まれる。

<ダイバーシティ経営の定義>

引用:経済産業省「ダイバーシティ経営の推進 (METI/経済産業省)」

経済産業省では、ダイバーシティ経営を「多様な人材を活かし、その能力が最大限発揮できる機会を提供することで、イノベーションを生み出し、価値創造につなげている経営」と定義しています。

ダイバーシティ経営が注目される背景には、消費ニーズの変化や多様化、生産年齢人口の減少、企業のグローバル化などがある。

例えば、経済大国と呼ばれる日本では”作れば売れる時代”が過ぎ去り、ひとり一人の趣向・嗜好によってニーズが細分化された。このような消費ニーズに対応するには、幅広い人材を採用して多様な視点・アイデアを生み出さなければならない。

ダイバーシティの考え方は世界的にも注目されており、2015年9月に採択されたSDGs(持続可能な開発目標)には、「ジェンダー平等を実現しよう」などの関連目標が設定されている。

参考:グローバル・コンパクト・ネットワーク・ジャパン「ゴールとターゲット | SDGsとは」

ダイバーシティ経営のメリット・デメリット

企業がダイバーシティ経営に取り組むと、どのようなメリット・デメリットが生じるだろうか。

<ダイバーシティ経営のメリット>

・多様な価値観やアイデアが生まれやすくなる

・人材不足の解消につながる

・ステークホルダーからの評価が高まる

<ダイバーシティ経営のデメリット>

・コミュニケーション障害が起こりやすい

・現場からの理解を得られない場合がある

・施策にコストや労力がかかる

見落としがちなメリットが、ステークホルダーからの評価が高まる点である。SDGsの考え方が広まった影響で、近年では環境問題・社会問題への関心が高まっており、ESGの観点(※)から投資先を選ぶ投資家も見られるようになった。そのため、ダイバーシティ経営に取り組むと消費者、投資家、金融機関などから評価される可能性がある。

(※)ESGとは

引用:年金積立金管理運用独立行政法人「ESG投資」

ESGは、環境(Environment)・社会(Social)・ガバナンス(Governance)の英語の頭文字を合わせた言葉です。投資家が企業の株式などに投資するとき、これまでは投資先の価値を測る材料として、主にキャッシュフローや利益率などの定量的な財務情報が使われてきました。それに加え、非財務情報であるESGの要素を考慮する投資が「ESG投資」です。

しかし、社内に多様な人材が増えると、文化や言語の違いによるコミュニケーション障害が起きやすい。施策を進める上ではコストや労力もかかるため、ダイバーシティ経営は事前の計画が必要になる。

日本でダイバーシティ推進が進まない要因

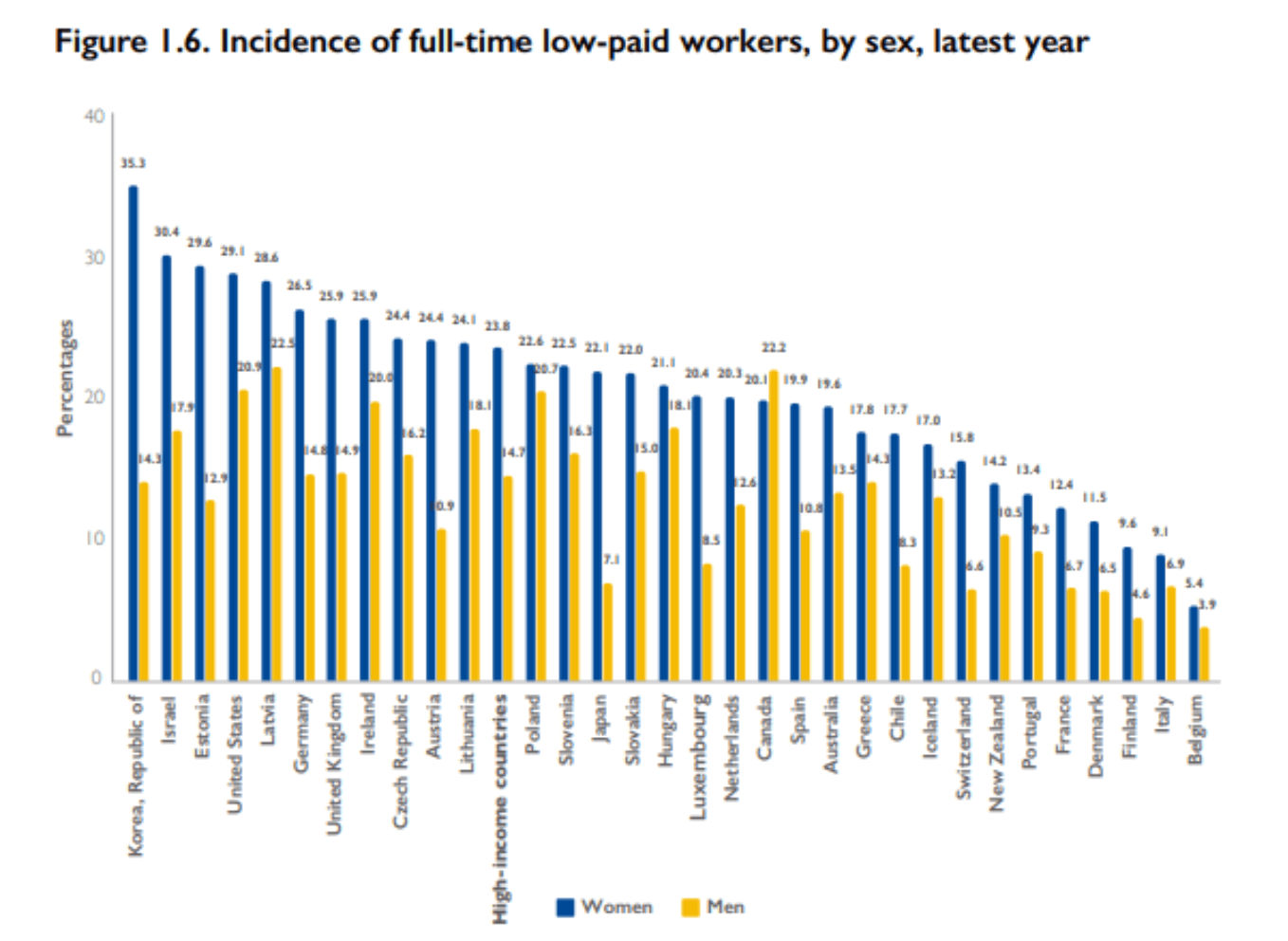

欧米諸国に比べると、日本のダイバーシティ推進は進んでいるとはいえない。国際労働機関(ILO)のレポート「A QUANTUM LEAP FOR GENDER EQUALITY」によると、2018年における世界の女性管理職比率は27.1%であるのに対し、日本は主要7ヵ国で最下位となる12.0%だった。

また、世界経済フォーラムのレポート(※)によると、日本のジェンダー・ギャップ指数は146ヵ国中125位であった。健康分野・教育分野では完全平等に近い社会を実現できているものの、経済参画分野・政治参画分野の評価は平均を下回っている。

(※)参考:世界経済フォーラム「Global Gender Gap Report 2023」

なぜ日本ではダイバーシティ推進が進まないのか、主な要因を解説しよう。

【要因1】男性優位のアンコンシャス・バイアスが根付いている

アンコンシャス・バイアスとは、無意識のうちに偏見をもつことである。日本は古くから男性優位の社会であったため、「昇進は男性がするもの」や「男性のほうが長く働いてくれる」といったバイアスがかかりやすい。

アンコンシャス・バイアスの難しいところは、本人にその自覚がない点だ。被害者しか気づけないケースも多いため、他人や外部からの指摘が困難な場合がある。

アンコンシャス・バイアスを防ぐには、社内の意識改革を徹底する必要があるだろう。

【要因2】意識改革が追いついていない

ハラスメント問題が取り沙汰されたり、SDGsが世界的に有名になったりした影響で、ジェンダー平等の重要性は多くの人が理解している。しかし、企業側が行う意識改革については、十分に追いついているとは言えない。

従来の国内企業では、チームワークを高めるために統一性が重視されてきた。しかし、ダイバーシティ経営では多様性を受け入れる必要があるので、個々のアイデンティティを押さえつけるべきではない。

上層部はその点をしっかりと理解した上で、意識改革に取り組む必要がある。

【要因3】慣例主義の企業が多い

慣例主義とは、これまで培ってきた文化や風習を優先し、変化を好まない考え方である。国内には慣例主義の企業が多いと言われており、特にトップダウン型では「命令を出すのは上司」のように凝り固まった思考に陥りやすい。

慣例主義の企業は、変化を徹底的に排除しようとするため、時間の経過だけでは新しい価値観が生まれない。つまり、個々のアイデンティティを排除してしまうため、ダイバーシティを進めるには慣例主義からの脱却が前提となる。

【要因4】経営戦略との連携が取れていない

ダイバーシティはあくまで手段であり、企業にとってのゴール(目的)ではない。海外展開やイノベーションなど、ダイバーシティの実現後には取り組みたい施策があるはずだ。

この点を誤解すると、経営戦略との関連性がないプランになってしまう。経営面にメリットがなければ、ダイバーシティはただコストがかかるだけの施策になるため、どうしても推進が難しくなってしまう。

ダイバーシティ経営の成功事例

ダイバーシティ経営の計画は、どのような方向性で考えれば良いのだろうか。ここからは、経済産業省が選定している「新・ダイバーシティ経営企業100選」から、参考にしたい成功事例を紹介する。

出典:経済産業省「新・ダイバーシティ経営企業100選」

【事例1】3方向からの施策でダイバーシティを社内へ浸透/日本ユニシス

2020年度に選定された『日本ユニシス株式会社』は、イノベーション創出を目的として風土改革に取り組んだ。2012年にキャリア相談窓口支援を始めたことを皮切りに、ダイバーシティ推進室の設置や産休・育休の取得推進、女性社外取締役の選任など、次々と関連施策を進めている。

同社はダイバーシティ推進の視点を「経営陣・現場・外部コミュニケーション」に分けて、各分野で取り組むべきことをまとめた。3方向から施策を進めることで、新規事業創出プログラムや新しいビジネスが拡大し、従業員のエンゲージメントスコアも向上している。

【事例2】外国人社員の積極採用と活躍推進/スズキハイテック

同じく、2020年度に選定された『スズキハイテック株式会社』は、海外展開を成功させるために外国人社員を積極的に採用した。同社の事例で参考になるポイントは、社員ひとり一人の活躍まで見据えている点だ。

例えば、採用にあたっては人材の要望をしっかりと聞き入れ、企業側の希望も伝えている。また、言語・文化の異なる外国人社員を現場に溶け込ませるために、経営トップが自らコミットメントを行ってきた。

結果として、同社は受託一辺倒のビジネスモデルから脱却し、成長を目指せる開発主導型の体質へと変化させている。

【事例3】業界イメージを変える長時間労働の是正/SCSK

2018年度に選定された『SCSK 株式会社』は、業界のイメージを変える取り組みを進めてきた。IT業界は過酷な労働環境が常態化しがちだが、同社は経営理念の一つに「人を大切にします。」を掲げ、長時間労働是正のために「スマートワーク・チャレンジ 20」を開始。

具体的には、平均残業月20時間未満かつ年次有給休暇20日の100%取得を目標とし、達成者には残業代(削減分)を原資とした賞与を支給している。その他、女性社員やシニア人材も積極的に活用しており、優秀な人材が育ちやすい好循環を実現した。

ダイバーシティ推進を成功させるポイント

ここまでの内容を踏まえて、以下ではダイバーシティ推進を成功させる3つのポイントを紹介しよう。

従業員への周知を徹底する

従業員同士の細かいコミュニケーションまで含めると、性差別につながる出来事はいつ起こるのか分からない。本人にその気がなくても、前述のアンコンシャス・バイアスによって女性や外国人などを傷つけてしまう場合もある。

そのため、ダイバーシティ推進を決めた段階で、従業員への周知は徹底することを意識したい。取り組み内容はもちろん、その成果まで細かく共有しておけば、自然と従業員の意識改革を図れるようになる。

重点的に取り組むべきテーマを絞る

本当の意味でダイバーシティを実現するには、さまざまな施策に取り組む必要がある。女性はもちろん、障がい者やシニア人材、外国人労働者なども平等に受け入れなければならない。

しかし、コストが限られた中小企業では難しいため、まずは重点的に取り組むべきテーマを決めることがポイントだ。フレームワークなどを活用しながら自社の強み・弱みを分析し、今後の事業活動に役立つ施策を考えていこう。

経営トップ層の意識改革にも取り組む

ダイバーシティ推進では従業員だけではなく、経営者や採用担当者の意識改革も必要になる。いくら効果的な施策を打ち出しても、経営トップ層の言動が見合わなければ新しい文化・価値観は浸透しない。

そのため、前述のキリンホールディングスのように、従業員の声に耳を傾けながら施策を考える必要があるだろう。ダイバーシティの推進が、かえって従業員のストレスにつながる恐れもあるため、経営トップ層は十分に情報収集をすることが重要だ。

まずは自社の現状を見直すところから始めよう

男性優位の社会が形成されてきた日本では、ダイバーシティの推進が難しいケースもある。特に長く経営している企業は、従業員の意識改革から取り組むことになるため、数年以上の長期プランが必要になるだろう。

また、業界・業種によっても成功のポイントは変わるため、まずは自社の企業文化や慣習、従業員の傾向などを見直すところから始めよう。