就業規則は、労働関係法令をベースとして、事業場における労働条件を明文化したルールである。今回は、就業規則の仕組みや作成のメリット、届出方法などを解説する。就業規則を変更するときの注意点にも触れているので、ぜひ参考にしてほしい。

目次

就業規則とは

就業規則とは、社内で守るべき服務規律や賃金、労働時間など、社員の採用から退職までの労働条件を明文化したルールだ。正社員や嘱託社員、アルバイトなど、自社で雇用するあらゆる労働者を対象とする。

就業規則は、労働関係法令に準じた内容で作成しなければならない。

就業規則の仕組み

労働基準法第89条によると、労働者を常時10人以上雇用している事業場には、就業規則の作成と労働基準監督署への届出が義務づけられている。

例えば、正社員が4名でアルバイトが6名の事業場では、作成義務がある。経営者は労働者に含めない。

事業場とは、本社だけでなく支店や営業所なども指している。自社に複数の支店や営業所がある場合、個別に就業規則を作成して、労働基準監督署に届出しなければならない。

ちなみに就業規則は、社員との労働条件に関する契約であり、作成内容について社員の同意や周知も必要だ。

労働基準法第120条によると、就業規則の作成義務に違反すれば、30万円以下の罰金が科される。

就業規則を作成するメリット4つ

就業規則を作成する代表的なメリットは、以下の4つだ。

- 労働条件の明確化

- 労務管理の円滑化

- 法的トラブルの予防

- 労働者の信頼獲得と企業イメージ向上

1.労働条件を明確化できる

就業規則を作成することで、労働時間、休暇、賃金、退職に関する規定など、労働条件が明確になる。これにより、従業員と企業の間で労働条件に関する誤解や紛争が生じるリスクを低減できる。労働者は自分の権利や義務を理解しやすくなり、安心して働くことができるため、労働環境の安定化に寄与する。また、企業側も統一した基準で人事運営でき、管理業務が効率化される。

2.労務管理の円滑化につながる

就業規則は、労務管理の指針としても機能する。例えば、労働時間の管理や休暇の取り扱いについて明確な基準を設ければ、労務管理がスムーズに行えるため、労働者からの質問や不満に迅速かつ的確に対応できる。さらに、就業規則に基づく公正な労務管理は、企業の信頼性向上にもつながり、従業員のモチベーション向上や職場の士気向上にも寄与する。

3.法的トラブルが予防できる

就業規則を整備すれば、労働基準法などの法令に基づいた適切な労働条件を設定でき、法的トラブルの発生を予防し、労働基準監督署からの指導や制裁を回避でき、労働者の権利保護にもつながる。企業は就業規則を遵守することで、労働者との間における紛争リスクを軽減し、健全な労使関係を維持できる。

4.労働者の信頼獲得と企業イメージ向上につながる

就業規則を策定し周知することで、企業の透明性と信頼性が向上する。従業員は労働条件が明確に示されていることで安心感が得られ、企業への信頼感が増す。さらに、明確な規則に基づく公正な取り扱いは、職場環境の向上に寄与し、企業のイメージ向上にもつながる。結果的に、優秀な人材の確保や定着にも役立ち、企業の競争力強化につながる。

就業規則と労働協約・社内規定の違い

就業規則と混同されやすいルールに、労働協約や社内規定などがある。それぞれの違いを確認してみよう。

就業規則と労働協約の違い

労働協約は、企業と労働組合の間で締結する労働条件に関する協約であり、労働組合法に準じている。

労働条件の取り決めを行う点では、就業規則と似ているかもしれない。しかし、労働基準法第92条では、就業規則は各事業場で締結した労働協約に反することが禁じられている。

つまり、企業が独自に作成する就業規則よりも、労使間で締結する労働協約のほうが優先される。

就業規則と社内規定の違い

社内規定は、社内ルールを明記したルールという点では就業規則と同じだ。しかし、会社が一方的に作成するルールであり、従業員の同意を必要としない。

そのほか、業務の進め方など、労働条件以外の項目についても作成できる。

就業規則に盛り込む項目

就業規則には、必ず記載が求められる3つの「絶対的記載事項」と、8つの「相対的記載事項」がある。それぞれの項目を確認してみよう。

絶対的記載事項

絶対的記載事項は、労働者が働く際の基本的な条件を明示するものであり、全ての事業所が就業規則に記載することが義務付けられています。具体的には、労働時間や休暇の取り扱い、賃金の計算方法と支払い方法、退職や解雇に関するルールなどが含まれます。これらは労働者の権利を守り、労働条件を明確にするために必須です。

・項目1.給与(賃金)規定

臨時給与を除く賃金に関する規定を盛り込む。具体的には、基本給や職能給はもちろん、賃金を構成する要素や計算方法、支払日、支払方法、給与の集計締め切り日などだ。

昇給の判断基準も記載しなければならない。

・項目2.就業時間・休暇規定

労働基準法第32条に規定されている法定労働時間を前提に、始業・終業・休憩時間などを記載する。フレックスタイム制など、変形労働時間制を適用する場合、その旨も記載しなければならない。

休日についても、労働基準法に沿って暦日を前提として設定する。

・項目3.退職規定

退職規定では、自己都合退職や定年退職、懲戒解雇などの手続きに関して規定する。懲戒に該当する行為や、退職時の引き継ぎ義務、退職願の申告時期なども記載する。

労働者は就業規則の退職ルールに準じるが、民法では退職の申し入れから2週間で契約解除とされているため、極端なルール設定は望ましくない。

相対的記載事項

相対的記載事項は、企業が特定の制度を導入する場合にのみ記載が必要な事項だ。

例えば、退職金制度があるならば、その内容を記載する必要があります。また、労働者の安全衛生に関する規定や、職業訓練の方法、災害補償に関する事項なども含まれます。

- 退職手当の定めがある場合はその定め

- 臨時の賃金、最低賃金額など

- 労働者の食費、作業用品等の負担

- 安全衛生

- 職業訓練

- 災害補償、業務外の傷病扶助

- 表彰、制裁

- 休職のルールなど、全労働者に適用されるその他のルールについて

これらは、企業ごとの特有の制度や取り組みを労働者に周知し、適切に運用するために必要とされている。

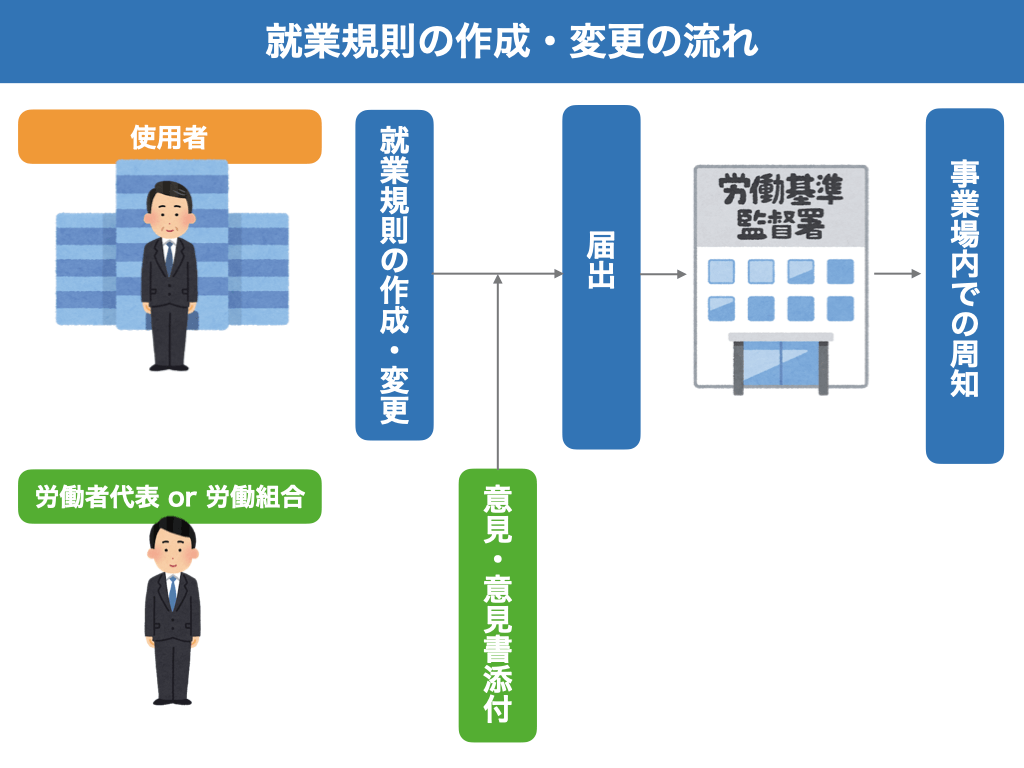

就業規則作成の4ステップ

就業規則の作成に関する主な流れは下記の通りだ。

ステップ1.就業規則案を作成する

使用者が就業規則の原案を作成しなければならない。就業規則は事業場ごとに作成するため、労働時間や規律などは、事業場の実態に合致した内容にする。

社員が理解しやすいように、複雑な言い回しや抽象的な表現の多用は避けるようにしたい。

ステップ2.労働者側から意見聴取する

労働基準法第90条では就業規則の作成にあたって、使用者の一方的な労働条件や服務規律の策定を防ぐために、労働組合や労働者の過半数を代表する者から意見を聴取することが義務づけられている。

あくまで意見聴取であり、同意を得たり協議したりする必要はない。しかし、労使対等が原則なので、労働者の意見を汲み取ったうえで策定するのが望ましい。

ステップ3.労働基準監督署へ届出する

就業規則の内容について、労働者代表の同意を得られたあとは、所轄の労働基準監督署長への届出が必要であり、提出書類は以下の3つである。

- 作成した就業規則の本体

- 就業規則届(表紙)

- 意見書(労働者代表または労働組合が作成)

ステップ4.事業場で周知する

労働基準法第106条では、事業場における就業規則の周知義務が定められている。周知しない場合は、周知義務違反として罰金を科されることもある。

就業規則の周知方法は主に下記の通りだ。

- 掲示板への貼り出し

- 印刷と配布

- デジタル化して閲覧できる環境を整備

就業規則の作成に役立つモデルとツール

就業規則は作成項目も多く、ゼロから作成するには時間がかかる。厚生労働省では、「モデル就業規則」を無料公開している。

事業の実態に則した内容を検討する必要はあるが、参考になるだろう。

就業規則の作成には、厚生労働省が無料で提供している「就業規則作成支援ツール」も役立つ。

必要項目を入力すれば、労働基準監督署に提出できる書類として印刷できるため、申請の手間を大幅に削減できるだろう。

【参考】

厚生労働省:モデル就業規則について

厚生労働省:就業規則作成ツールについて

就業規則の変更について

就業規則は、労働関係法令に準じた内容にする必要があり、法改正にともない随時内容を変更しなければならない。

就業規則の変更が必要なタイミング

就業規則を変更する主なタイミングは以下の通りだ。

- 就業実態と就業規則の間に乖離が出てきた

- 非正規労働者の雇用割合が増した

- 労使協議制によって労働条件が変更された

- M&Aや吸収合併、会社分割などが行われた

- 労働基準監督署から是正勧告を受けた

就業規則の変更に必要な手続き

就業規則の変更手続きは作成の場合と同様であり、変更する理由を添えて具体的な変更案を作成し、労働者代表に説明して同意も得たうえで労働基準監督署へ届け出を行う。

なお、労働基準監督署への届出は、変更箇所のみの提示でも問題ない。

不利益変更には注意

就業規則の変更にあたって、従業員の待遇が向上する変更は問題ないが、不利な労働条件となる不利益変更には注意したい。

不利な労働条件の主な例は下記の通りだ。

- 賃金ルールの見直し

- 育休や産休などの適用期間を短縮する

- 労働時間を従来よりも長くする

- 退職金を減額する

就業規則の不利益変更箇所については無効となった裁判例もあり、労働契約法では労働者の合意なく労働条件を一方的に変更することは禁止されている。

変更の妥当性や明確な理由を従業員に説明したうえで、同意を得ることが重要だ。

変更後は社員に周知徹底する

変更後の就業規則は、作成時と同様に対象の事業所に所属する社員に対して周知する必要がある。具体的には、掲示板など常時閲覧可能な場所に掲示する、書面を配布する、電子メールで送信する、イントラネットに掲載するといった方法がある。

就業規則についてのQ&A

就業規則は必ず必要か?

従業員が10人以上の事業所では、就業規則の作成と労働基準監督署への届け出が法的に義務付けられている(労働基準法第89条)。従業員が10人未満の場合は作成必須ではないが、明確な労働条件の管理のために作成が推奨されている。

就業規則を守らないとどうなるか?

就業規則を守らない場合、従業員は労働基準監督署に違反を報告でき、企業は監督署から是正勧告を受けることがある。それでも改善されない場合、罰金や企業の信頼失墜などの法的・社会的制裁を受ける可能性があるため、注意が必要だ。

就業規則は勝手に変更できるか?

就業規則は、企業側の都合で一方的に変更することはできない。労働者代表への説明および意見聴取が必要であり、変更内容が合理的で社会通念上相当であることが求められる。特に、従業員の不利益変更につながる恐れがある際は、慎重な対応が必要だ。

就業規則を改定しないとどうなるか?

労働条件や法律の変化に対応しない就業規則は、企業と従業員の間の信頼を損ない、労働紛争の原因となる可能性がある。特に労働法の改正に対応していない場合、企業は法的リスクを負い、労働基準監督署から是正勧告を受けることがあり得る。

担当者を定めて就業規則を運用

就業規則は、事業場の服務規律や労働条件などを決める重要なルールである。

労働者を常時10人以上雇用していない事業場に作成義務はないが、労使間で共通認識を持ち、労働紛争の発生を防ぐ意味でも作成して欲しい。

法改正によっても、就業規則の見直しが必要になる。既に就業規則を策定している企業であっても、担当者を定めたうえで内容の確認と変更も検討するとよいだろう。

文・隈本稔(キャリアコンサルタント)