会社に対する評判は、経営に追い風になることもあれば、逆に倒産に追い込まれる事態を招くこともある。そのような評判による企業のリスクを、レピュテーションリスクという。ここでは、レピュテーションリスクの意味や発生原因、レピュテーションリスクの事例を交えて対応策も説明する。

目次

レピュテーションリスクとは

レピュテーションリスクとは、一言で表すと「評判リスク」だ。レピュテーションそのものは「評判」「評価」のことであり、否定的なものだけでなく肯定的なものも含む。

企業経営におけるレピュテーションリスクとは、悪評や風評の拡大によって企業評価が下がり、経営に支障が出る危険性を指す。後述する事例を見ると分かるが、レピュテーションリスクの顕在化は、企業を存続の危機に陥らせる。

オペレーショナルリスクやブランドとの違い

「オペレーショナルリスク」や「ブランド」は、レピュテーションリスクと混同されやすい用語である。いずれも概念は似ているが、厳密には以下のように異なる意味をもっている。

○オペレーショナルリスクとは?

通常業務(オペレーション)に潜むリスク全般のこと。具体例としては市場リスクがあり、レピュテーションリスクも一種に含まれる。

○ブランドとは?

競合他社や競合品と差別化をする目的で、商品・サービスにつけられる付加価値のこと。ブランドは企業側が創出するものだが、レピュテーションリスクは消費者や顧客が主体となって発生する。

現代ビジネスにおいて、レピュテーションリスクの重要性は年々増している。深刻な事態を招くこともあるため、オペレーショナルリスクやブランドとは切り離して個別のリスク対策を考えたい。

レピュテーションリスクが重視されるようになった背景

経済産業省「2003年事業リスク評価・管理人材育成システム開発事業」では、レピュテーションリスクは11あるリスクのうち、技術・製品要因リスク・市場リスク・信用リスク・情報システムリスクに次いで5番目に重要なリスクと認識されている。

このようにレピュテーションリスクが重視されるようになった背景としては、企業を評価する価値観が多様化してきたことが挙げられる。時代の流れとともに人の価値観、ひいては社会全体の風潮が変わってくるのは仕方ない部分もあるが、ビジネスをするうえではこうした変化を無視せず、常に意識しておくことが大切だ。

企業価値評価における「目に見えない評価基準」の高まり

かつての企業価値は、売上高や利益、ROA(Return On Assets:総資本利益率)といった財務指標で測られており、レピュテーションリスクは企業価値を左右するような要素ではなかった。しかし、経済の成熟化に伴って企業判断の価値観が多様化し、「目に見えない数値化しにくい要素」も経営を左右するようになったため、企業はレピュテーションリスクを意識せざるを得なくなったのだ。

1990年代から特許権などの知的財産やブランド、人材といった無形財産の役割が企業の損益を左右するようになり、会計上も重視されるようになっている。

企業に対するCRS(社会的責任)経営の要請拡大

加えて、同時期から企業の相次ぐ不祥事や反社会的な企業の商品・サービスの不買運動などから、利益さえ出せばよいだけだった企業に対し社会的・倫理的側面を重視した経営の遂行が求められるようになった。

実際、新しい指標として評価会社によるCSR(社会的責任)格付けや学生の就職人気ランキング評価などが登場した。このような中で、ステークホルダーからの認知やイメージといった形で現れるレピュテーションリスクも、企業経営の重要な指標として扱われるようになった。

SNS普及に伴う意思表示のしやすさ

SNSやネットの掲示板の普及とともに製品上の問題などをSNS上に直接書き込む消費者も増えている。ちょっとした問題であれば、企業のお客様相談室などにクレームとして申し出るよりもネット上で書き込むほうが簡単な一面もあるのだろう。しかし書き込んだ本人に悪意はなくてもネガティブな評価や評判は瞬時に拡大するものだ。

そのため今や中小企業にとってもレピュテーションリスクは、無視できない重要な要素のひとつといえるだろう。

レピュテーションリスクの種類

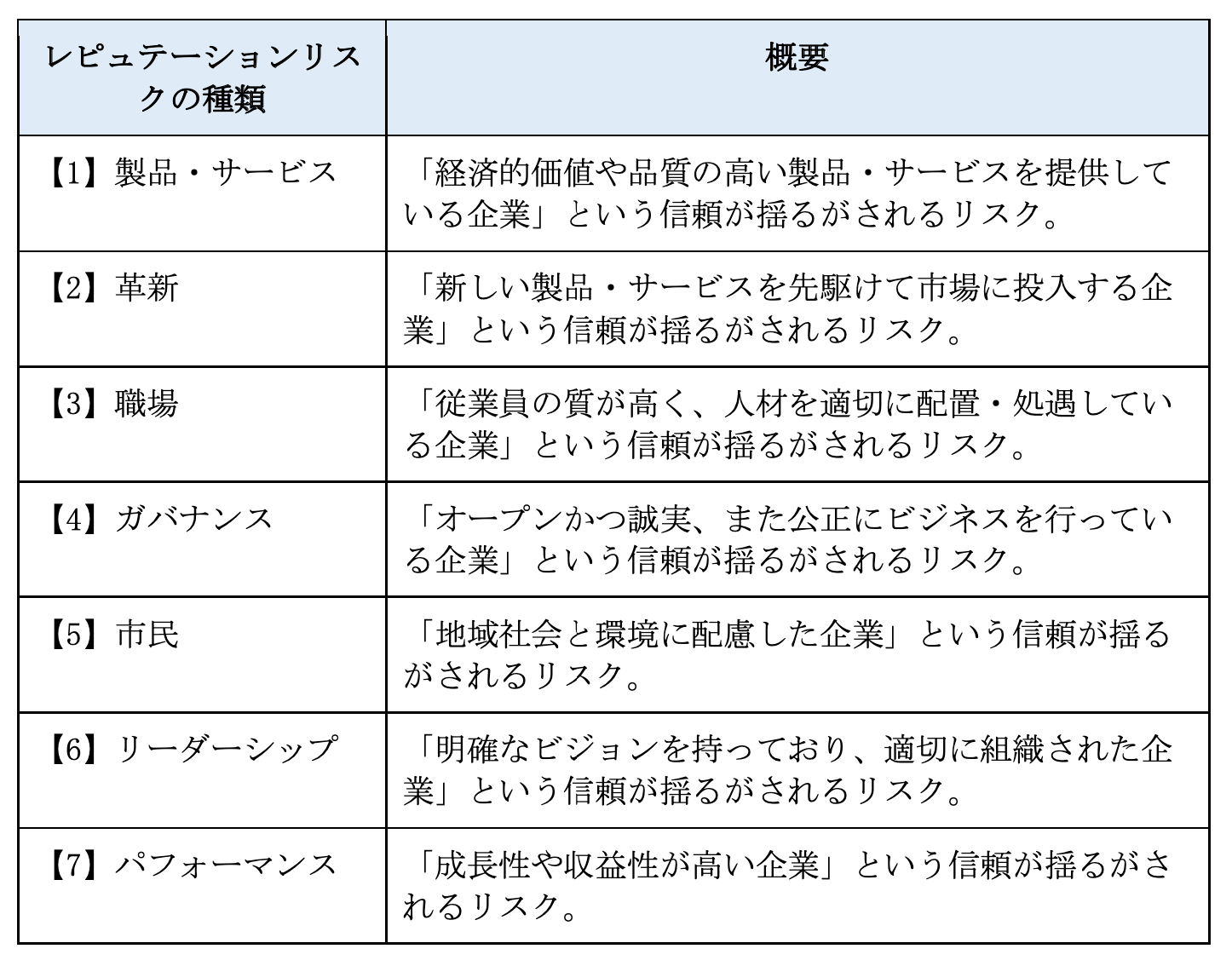

一口にレピュテーションリスクと言っても、実際に直面するリスクにはさまざまなものがある。米国のコンサルティング会社「Reputation Institute」によると、企業のレピュテーションリスクは次の7つに分けられる。

いずれのレピュテーションリスクも、現代企業には大きなダメージを及ぼすものだ。ひとつでも顕在化すると、その企業の評判やブランドは著しく下がってしまうため、各リスクへの対策はしっかりと考えておかなくてはならない。

特に展開エリアが広い企業は、多方面の消費者や顧客から評価・監視されるので、具体的なリスク要因をイメージしながら対策を立てる必要がある。

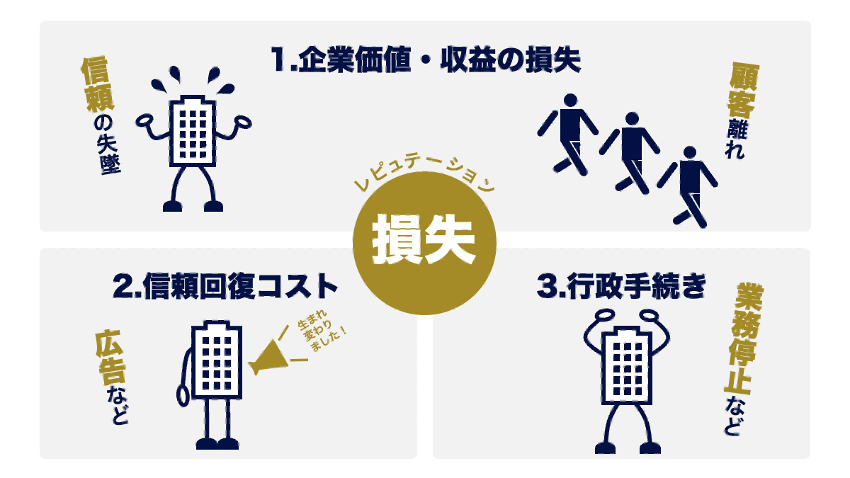

レピュテーションリスクの顕在化による3つの損失

具体的にどのようなダメージがあるのか確認しておこう。リスクの大小によっても異なるが、実際にレピュテーションリスクが顕在化することで発生し得る主な損失はと、以下の3つが挙げられる。

1.企業価値・収益の損失

レピュテーションリスクによる損失の1つ目は、企業価値や収益の損失だ。過去には、アルバイトが不祥事を起こしたことで顧客から信頼を損ない倒産に追い込まれた企業がある。また個人情報の流出によるが顧客離れで多額の赤字を抱えた企業の実例もある。

前述したように、ネガティブな評価や評判は瞬時に拡大する。「たかが評判の毀損」と思っていても、その評判をもとに消費者や取引先はサービスの利用継続の判断をする点は押さえておきたい。

2.信頼回復のためのコスト増大による損失

レピュテーションリスクが顕在化するときは、何らかの不祥事や不始末が起こることが多い。そのため多額の損害賠償を抱えることにもなりかねない。またその後の信頼回復に向けて広告宣伝やコンプライアンス遵守のための専門家報酬などにもコストがかかることも大きな損失だ。

3.行政手続きによる損失

レピュテーションリスクのもととなる事実によって、刑事罰や業務停止命令、免許停止といった行政処分の対象となることがある。業務停止となればその期間中は売り上げがなくなるため、業績に大きく影響しかねない。また消費者は、刑事罰や行政処分に対して敏感なため、一度法的処分の対象となると、信頼回復には時間がかかってしまうだろう。その時間の分だけ損してしまうのだ。

レピュテーションリスクで経営危機に陥った3つの事例

ここで、レピュテーションリスクによる企業評価の低下によって、経営難に陥った事例を3つ紹介しておこう。先に述べたように、レピュテーションリスクの顕在化によって企業の評価が下がり、業績および企業の信用やブランド価値も下がる。販売不振などを招き、結果として資金繰りが困難になる可能性もある。最悪、事業の縮小や倒産に追い込まれることもあるのだ。

事例1:アルバイトの不衛生な行動でフランチャイズ店が倒産

2013年8月、宅配ピザ「ピザーラ」のフランチャイズ契約店で、アルバイト店員が厨房の冷蔵庫に身体を入れるなどの不衛生な悪ふざけをした画像をネットに投稿して騒動となった。この件に関して、ピザーラ事業の運営本部が謝罪文を発表したが信用は回復せず、2015年10月に事業停止となって破産に追い込まれた。

事例2:情報漏洩でベネッセコーポレーションが巨額赤字を計上

「進研ゼミ」や「こどもちゃれんじ」で知られるベネッセコーポレーションでは、2014年6月に3,500万件超の顧客情報が流出した。関連会社であるシステム会社の派遣社員が、システム開発業務に従事している立場を利用して、名簿業者に情報を転売したことで、意図的に個人情報を流出させた。この結果、取締役2人が引責辞任しただけでなく、顧客離れによって同社は経営赤字に陥った。

事例3:産地優良誤認表示で売上低迷

2018年、居酒屋チェーン「塚田農場」を展開するエー・ピーカンパニー(現エー・ピーホールディングス)が、看板メニューである鶏の産地を優良誤認表示していたことが明らかになった。

同社では、使用する鶏肉を宮崎地鶏であるとしていたが、実際には一部にタイ産のブロイラー(若鷄)が使われていた。メニューや店内POP、ホームページ等には地鶏一筋と表記しており、ブロイラーを使用する表示は一切行っていなかった。消費者庁から「景品表示法違反(優良誤認)」という指摘を受け、900万円超の課徴金を支払うこととなった。

レピュテーションマネジメントとは?

レピュテーションマネジメントとは、言葉通り、レピュテーション(評判)をマネジメントすることだ。言い換えると、企業自身が目指す方向へと舵取りするための取り組みである。取組の一例としては、以下のようなものが挙げられる。

・良い評判を得たり、高めたりする

・良い評判を維持し、悪い評判を得ないようにする

・悪い評判で傷ついたイメージを回復する など

レピュテーションマネジメントは、現代企業にとって経営におけるリスクマネジメントのひとつとして重要な意味を持つといえるだろう。レピュテーションマネジメントは、以下の2つに分けてプランを立てることが望ましい。

○2つのレピュテーションマネジメント

①攻めのレピュテーションマネジメント

レピュテーションリスクに直面していない企業が評価を高めるために行う、平常時におけるマネジメントのこと。具体例としては、魅力的なブランドを形成したり、顧客の声に耳を傾けたりする方法が挙げられる。

②守りのレピュテーションマネジメント

低下した評価を回復させるために行う、緊急時におけるマネジメントのこと。リスク発生時の対応を確認したり、従業員を巻き込んで模擬訓練を行ったりなど、迅速に動くための準備を整えておく必要がある。

現時点でレピュテーションリスクが発生していなくても、現在の評価を維持するだけでは成長にはつながらない。業界で生き残るには、攻めのレピュテーションマネジメントにも積極的に取り組み、少しでも評価を上げる企業努力が求められる。

レピュテーションリスクの2つの測定方法

レピュテーションリスクがどれくらいあるのかを測定できれば、レピュテーションマネジメントを行いやすい。ここでは、レピュテーションリスクの2つの測定方法について解説する。

1.報道調査

報道調査とは、メディアでの自社のうわさや印象を調べ、一般社会での自社の評価を調べるものだ。知名度の高い大企業向けの方法となる。新聞やテレビ、インターネットメディアなどで情報を調べることが第一歩だ。「入りたい会社ランキング」や「ブラック企業ランキング」などで自社がどのあたりに位置するかを確認するとよい。

しかし、悪いうわさは、SNSであっという間に広まってしまうため、それだけでは不十分だ。ほかにも、TwitterやFacebook、InstagramといったSNSや検索エンジンで自社名を検索してみる必要がある。根拠のないうわさや誹謗中傷、内部情報の暴露などがあるかもしれない。

仮に良くない評判を見つけても、決して落ち込む必要はない。「なぜそう言われるのか」を考えて分析し、原因を探して改善すればいいのだ。レピュテーションリスクで怖いのは「悪口を言われること」ではなく「うわさをきっかけに自社が倒産すること」である。最悪の事態を回避できる機会と考えれば良いだろう。

2.アンケート調査

アンケート調査とは、従業員や顧客、取引先の企業や株主といったステークホルダー(利害関係者)に対し、アンケートを行って自社の評価や印象を聞き出すものだ。これは、中小企業に向いている。なぜなら、全国的に知られてはいないものの、地元や特定の分野での噂や評判が商取引に影響するからだ。

今後の取引や業務に影響が出る懸念から、実名だとなかなか正直に回答を得られない可能性があるため、できれば匿名アンケートを作成し、答えてもらうのが望ましい。なおステークホルダーにインタビューして調査を行う方法もある。

ただケースによっては、実名アンケートと同じく本音を聞かせてもらえない可能性もある。相手との関係性に応じて、インタビューとアンケート、実名と匿名を使い分けるとよいだろう。ここでも、思わぬ評判や批判を目にして衝撃を受けるかもしれない。

しかし見方を変えれば、相手はこちらと長く付き合いたいと思っているからこそ、わざわざ言ってくれたのだ。決して感情的にならないよう冷静に対処しよう。

レピュテーションリスクが起こる3つの原因

自社を取り巻くレピュテーションリスクが測定できれば経営上の損失を被らないように、対策しておくことが望ましい。先に見たレピュテーションリスクの事例からも分かるように、一見小さな出来事も経営破綻の要因になってしまう。ここでは、レピュテーションリスクが生じる原因を3つ紹介する。

1.企業の法令違反

レピュテーションリスクが起こる原因の1つ目は、企業そのものがコンプライアンスを遵守していないことにある。

ベネッセの個人情報流出事件のほか、2015年に発覚した東芝不正会計事件や同年の電通社員過労死事件のように、企業そのものが本来守るべき会計・税務・労務上の法令に違反していることが発覚すれば、企業イメージは悪くなるだろう。さらに、産地偽装や違法建築、違法契約などの重大事実も明るみに出れば、信用は失墜してしまう。

仮に事件として明るみに出なくとも、労働基準法違反などがあった場合、従業員が辞めた後にSNSやネット掲示板で悪評を広める恐れがある。「ニュースにならないから問題ない」「行政機関から指摘されないから大丈夫」ではないのだ。

2.社員の不祥事

レピュテーションリスクが発生する2つ目の原因は、社員の不祥事だ。不祥事を起こしたのが正社員ではなくアルバイトや派遣社員であっても、一旦不祥事が起これば、雇用主である企業の責任が問われることとなる。

社員の不祥事は、顧客情報の流出といった社外を対象としたものにとどまらない。社内のパワハラやセクハラといった不祥事も、レピュテーションリスクになりうる。

3.一般消費者による評判

SNSの普及もあり、「あのお店の対応が最悪だった」「ここの受付は冷たい」「返品の対応が遅い」といった評判は、TwitterやFacebook、Instagramでたちどころに悪評として拡散される。社外・社内のコンプライアンスを徹底していたとしても、エンドユーザーとの関わり方が不適当ならば、これもレピュテーションリスクにつながる可能性がある。

レピュテーションリスクを防ぐ4つの対策

レピュテーションリスクは評判悪化による損失を定量化しにくいため、保険の補償対象となりにくい。結果的に、レピュテーションリスクからは、企業自ら守るしかない。ただ、残念ながら評判悪化によるリスクはゼロにはならない。

しかし、次の4つに留意すれば、レピュテーションリスクを最小限に抑えることができる。

1.積極的な情報発信

レピュテーションリスクを防ぐ方策の1つ目は、積極的な情報発信だ。企業が積極的に情報開示や自社の考えを明らかにしていれば、レピュテーションリスクを抑えることができる。

SNSでは、日常的に一般人がモノやサービスに対してさまざまな評価を行っている。適正な評価もあるだろうが、中には誤解や個人的な感情によるものもあるだろう。

レピュテーションリスクに晒されている企業が、この時点で何も情報発信しなければ、他の消費者は一般消費者による評価やコメントに頼るしかない。しかし、企業が情報発信していれば、消費者によっては「SNSの情報は本当か」と疑念を抱く人も出てくるため、誤解されにくくなるのだ。

2.従業員教育

従業員よる顧客情報の流出などが発生するのは、従業員の情報セキュリティに対する意識の低さや、ネットリテラシーの不足が原因である。これを防ぐには、従業員を定期的に教育するだけでなく、機密の漏洩が発覚した時の処罰や責任の所在を明らかにしておくことも必要だ。あらためて社内規定を見直し、懲戒処分に関する規定が明文化されているか確認しておこう。

業務マニュアルなどを整備しておくのも効果的だ。マニュアルで業務の取扱いルールが明確化されていれば、従業員の業務スキルや意識の均一化を図りやすくなる。またマニュアル(統一ルール)があることで、社内秩序に反しないよう規律を保ちやすくなるだろう。

例えば、情報管理マニュアルの作成が挙げられる。コロナ禍でのリモートワーク急増により、パソコンやタブレットといったデバイスを従業員が持ち帰ることを許可した企業もあるのではないだろうか。こういった際も、デバイス内の情報を管理し、重大な機密が入っているものは持ち帰り対象外としたり、どの情報が重要機密に該当するかを明文化しておいたりするなどの対処も重要である。

3.企業・人物調査

社内でのチェック体制を強化しておくことも大切だ。会社の規模や業務内容によっても異なるが、現場レベルで行われている業務に関しては、一次・二次・三次チェックというように複数人による確認体制が整っていれば不正を防ぎやすい。

新たな人材を採用したり、不審な行動をしている社員がいたりする場合は、専門家に人物調査を依頼して、過去の不祥事の有無などを調べるのもひとつの手だ。

また、状況によっては取引先を調査する必要もあるだろう。レピュテーションリスクは自社が発生源となるだけではない。取引先がレピュテーションリスクによって突然倒産すれば、自社の経営にも影響を及ぼすことがあるからだ。

4.ネット情報の管理

レピュテーションリスクが叫ばれるようになってから、「ネット監視」というサービスを提供する企業が登場している。これは、ネットでの企業の悪評や誹謗中傷をチェックするサービスだ。

「ネット監視」サービスを利用すれば、誹謗中傷が投稿されても、その都度対処して被害を最小限に食い止められる。また、投稿者と訴訟問題に発展する場合に備えて、投稿内容を記録して証拠として押さえることもできる。

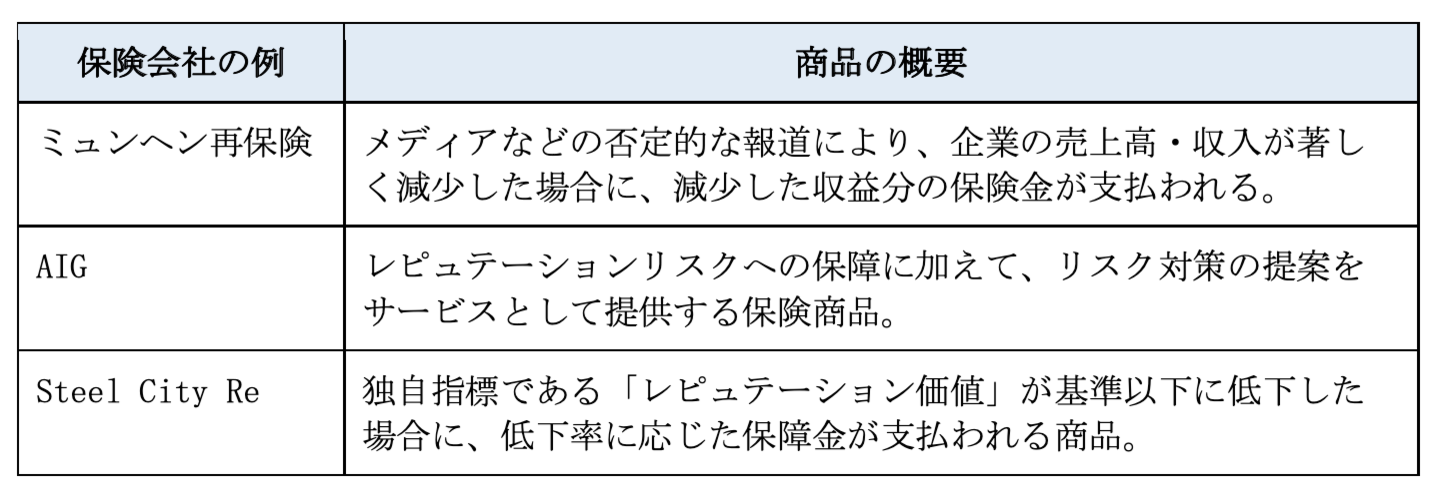

レピュテーションリスク専用の保険もひとつの手

レピュテーションリスクを防ぐ方法としては、法人向け保険への加入もひとつの手だ。具体的にどのような保険商品があるのか、以下では一例を紹介しよう。

上記のような保険に加入しておくと、レピュテーションリスクが生じた場合のダメージを最小限に抑えられる。加入する商品によっては、事前予防策のアドバイスを受けられる点も大きなメリットになる。

ただし、毎月発生するランニングコスト(保険料)は軽視できないものだ。費用に見合わない可能性もあるため、できるだけ多方面から情報収集をしたうえで、費用対効果がより高い商品を見極めていきたい。

レピュテーションリスクへの対策はしっかりと

残念ながら、他者の企業に対する評判は、完全にコントロールできない。レピュテーションリスクをゼロにすることは不可能なのだ。しかし、レピュテーションリスクの存在を認識した上で、企業自らがコンプライアンスを意識して、定期的な情報発信や社員教育、ネット管理などを行うことで、レピュテーションリスクを最小限に食い止めることができる。

今一度、自社のレピュテーションリスクへの取り組み状況を整理してみてはいかがだろうか。

レピュテーションリスクでよくある質問

Q.レピュテーションリスクとは?

A.レピュテーションリスクとは、ひと言で表すと「評判リスク」のこと。英語のレピュテーション(reputation)を辞書的に和訳すると「評判」「評価」「名声」などの意味になり、一般的にレピュテーションそのものだとポジティブな意味として捉えることが多い。

一方、リスク(risk)は「危険」「恐れ」「不確実性」などの意味があり、ネガティブな意味合いで使われるのが一般的だ。これらを合わせた「レピュテーションリスク」は、企業などの組織のレピュテーション(評判)に起因して経営にダメージを与えるリスクを指す。

近年、企業経営において技術・製品要因リスクや信用リスク、情報システムリスクなどとともに、レピュテーションリスクが重要視されるようになっている。

Q.レピュテーションリスクの具体例は?

A.ビジネスを行っていれば、どの企業もレピュテーションリスクに見舞われているといっても過言ではない。しかしレピュテーションによって経営にダメージを被るかどうかは、リスク対策およびリスクが顕在化した場合の対処の仕方によるところが大きい。レピュテーションリスクが顕在化したことで売上低下や損失、経営破たんに陥った例は少なくない。いくつか具体例を挙げよう。

・高級料亭の廃業

名高い評判を有し、大阪や福岡を中心に複数の店舗で営業していた高級料亭が2008年に廃業に陥った。賞味期限の偽装に始まり、地鶏や物販商品の産地偽装、客の食べ残し再利用などの不祥事が内部告発により相次ぎ発覚したためだ。企業は偽装をパート社員や納入業者の責任と回答。記者会見でも言葉に詰まり、信用を失う結果となった。

一方で、企業側が真摯な対応をしたにもかかわらず破産に陥った以下のような例も近年増えている。

・SNS上の不適切な情報の拡散

コンビニや宅配ピザ業者などのアルバイト店員によるSNS上での不適切な写真の拡散・悪評の炎上だ。どちらも店内の冷蔵ケースに自身の身体を入れたり、床に寝転がったりする写真を投稿して炎上した。運営会社が謝罪したにもかかわらず、「食品を扱う業者として不衛生である」との悪評とともに顧客離れが拡大し、フランチャイズ契約解除、廃業に陥った。

Q.レピュテーションリスクの使い方は?

A. レピュテーションリスクは、「企業や商品、従業員等に関する評判に起因して経営にダメージを与えるリスク」のこと。近年、レピュテーションリスクへの注目度が高まっており、例えば経済情勢の変動リスクや製造ラインの安全・衛生管理リスク、情報セキュリティリスクなどといったほかの事業リスクと並べて有価証券報告書にレピュテーションリスクについても記載している企業もあるほどだ。

使い方としては、「レピュテーションリスクの発生頻度が高い(低い)」「レピュテーションリスク発生による影響度は大きい(小さい)」「レピュテーションリスクへの対策」などといった使い方がされる。

Q.レピュテーションリスクの原因は?

A. レピュテーションリスクが起こる主な原因としては、以下の3つが挙げられる。

・企業の法令違反

・役職員の不祥事

・一般消費者の評判

まず企業がコンプライアンスを遵守していなければ信用失墜や、悪評のもととなる。例えば、個人情報流出や不正会計事件、過剰労働、産地偽装、違法契約など会計・税務・労務上の法令違反に関するニュースは後を絶たないが、これらの法令違反は内部告発によって明るみに出ることも多い。

また役職員の不祥事も同様だ。例えば「従業員のメール操作ミスにより顧客情報が流出した」「社内のパワハラやセクハラ」などは、良く耳にする事例だ。「内部告発を防ぐ目的でパワハラを図る」というのは、もってのほかだ。

なお役員や正社員に限らず、アルバイトやパート社員であっても雇用主である企業の責任が問われる。近年は、SNSの普及もあり、一般消費者の評判によって企業がダメージを受ける例も少なくない。仮に書き込んだ本人に悪意はなくても、例えば「あのお店の対応が最悪」「電話対応が冷たかった」「料理がまずい」といった書き込みは、ネガティブな方向に働きやすく、たちどころに悪評として拡散される。

企業側としては、従業員教育はもちろん、イメージアップを目指したレピュテーションマネジメントに努めることが大切だ。

事業承継・M&Aをご検討中の経営者さまへ

THE OWNERでは、経営や事業承継・M&Aの相談も承っております。まずは経営の悩み相談からでも構いません。20万部突破の書籍『鬼速PDCA』のメソッドを持つZUUのコンサルタントが事業承継・M&Aも含めて、経営戦略設計のお手伝いをいたします。

M&Aも視野に入れることで経営戦略の幅も大きく広がります。まずはお気軽にお問い合わせください。

【経営相談にTHE OWNERが選ばれる理由】

・M&A相談だけでなく、資金調達や組織改善など、広く経営の相談だけでも可能!

・年間成約実績783件のギネス記録を持つ日本M&Aセンターの厳選担当者に会える!

・『鬼速PDCA』を用いて創業5年で上場を達成した経営戦略を知れる!