働き方改革に伴う労働環境の変化や少子高齢化による人手不足などを背景に、近年業務委託を活用する企業が増えている。業務委託は委託する側の企業と受託する側の提供者の双方にメリットがあるが、注意すべき点も多い。そうしたなか、弱者の立場になりやすい個人の受託者を保護するために2024年秋頃に新たな法律が施行予定だ。そこで今回は、業務委託の概要および企業が業務委託を活用するメリット・デメリット、契約時の注意点などを分かりやすくまとめた。施行予定のフリーランス新法についても概要を紹介するので確認して欲しい。

目次

業務委託とは?

業務委託とは、本来自社で行う業務を、外部の企業や個人へ委託する業務形態のことだ。通常社内だけで対応するのが難しい場合や、外部委託のほうが効率的と思われる場合、コスト削減が期待できるような場合に利用される。一般的な業務委託では、委託する側と委託される側が「業務委託契約」を結び、費用や期限、業務内容などに関する取り決めを行う。

派遣社員とはどう違う?業務委託と他業務形態の違い

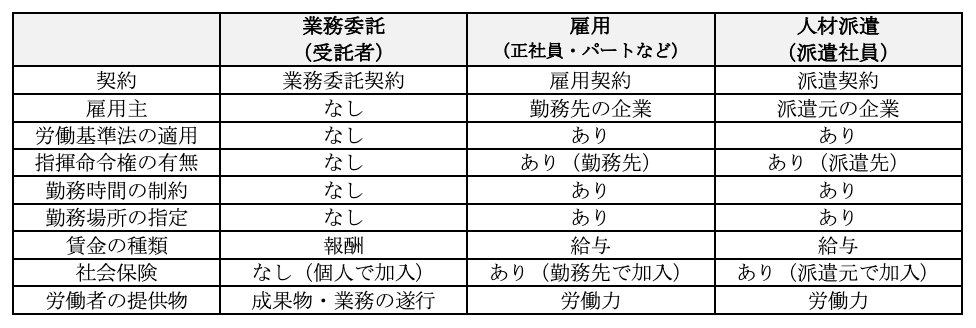

雇用契約によらずに業務を委託する形態としては、派遣契約もそのひとつだ。しかし業務委託と派遣契約の間では、異なる点もいくつかある。企業が業務委託を効果的に活用するには、他業務形態との違いを正しく理解することが必要だ。そこで以下で、雇用契約や派遣契約との違いをまとめて紹介するた。

上記の通り、業務委託契約と雇用契約・派遣契約にはさまざまな違いがある。委託をする企業側としては、労働基準法の適用有無や勤務時間の制約、指揮命令権の有無などといった違いは確実に押さえておくべきポイントだ。

特に指揮命令権の有無には気をつけたい。業務委託では、契約にもとづき成果物や業務の遂行は求められるが、委託企業は雇用主ではないため、受託者に対する指揮命令権がない。

誤った指示をすることでのちのちトラブルに発展させないように注意が必要だ。社内で発生する業務内容や業務量、労働環境などによって適した契約は変わってくるので、人員を増やすための選択肢は広い視野をもって検討しておきたい。

「業務委託」への注目度は上昇傾向に

業務委託は昔から存在した業務形態だが、労働市場の変化の影響もあり、近年業務委託への注目度は上昇傾向にある。そのひとつが、働き方改革の影響で副業を許可する企業が増え、個人事業主やフリーランス(委託される側)が増えたことだ。

加えて2016年10月以降、段階的に一定要件を満たす非正規社員の社会保険への加入が義務づけられている。また、フリーランスとしての働き方を選ぶ労働者も増えている。スキルやノウハウの高い業務提供者が増えたことにより、企業は業務委託を上手く活用することで業務の効率化を図りやすくなるだけでなく、コスト削減にもつなげられる。

近年は、正規・非正規社員を問わず人手不足に悩む企業も増えている。帝国データバンクの「人手不足に対する企業の動向調査(2023年4月)」によると、2023年4月における正規社員の人手不足は51.4%で新入社員が入社する4月としては過去最高だった。一方非正規社員の人手不足は30.7%と3割を超える。業務委託のニーズ上昇が理解できるだろう。

「請負契約」と「委任契約」とは?業務委託の2つの種類をチェック

「業務委託契約」は、法律用語ではなく民法上の「請負契約」と「委任契約」の総称だ。上記の「成果物の完成責任」をはじめ、契約の種類によってその後の状況は変わってくるため、業務委託をする前には請負契約・委任契約についても理解しておくことが必要だ。

では、この2つには具体的にどのような違いがあるのか、以下で分かりやすく解説をしていこう。

請負契約とは?

「請負契約」とは、成果物の完成によって報酬が発生する業務委託契約のこと。つまり、定めた期限内に成果物が納品されない限り、委託する側は報酬を支払う必要がないので、請負契約は「成果物の完成責任があるタイプ」の契約と言える。

具体的な委託先としては、デザイナーやプログラマー、ライターなどの職種が挙げられるだろう。ちなみに、請負契約において納品後の成果物に不備・不具合が見つかった場合は、委託される側に修正対応の義務が発生する(契約不適合責任)。

委任契約とは?

一方で、成果物に関する取り決めがない業務委託契約は、「委任契約」と呼ばれている。契約期間中の"業務"に対して報酬が発生する仕組みなので、委任契約は「成果物の完成責任がないタイプ」の業務委託と言い換えられる。

委任契約の受託者には契約不適合責任はないが、善管注意義務があるため注意したい。善管注意義務とは「受託者が仕事を引き受けた者として、やるべきことをする義務」のことだ。

具体的な委託先としては、医師や弁護士などをイメージすると分かりやすいはずだ。ほかにも受付業務や美容師など、委任契約の委託先にはさまざまな職種が存在する。

ちなみに、法律行為以外の業務を委託する場合に結ぶ契約は、委任契約ではなく「準委任契約」と呼ばれている。

企業が業務委託をする3つのメリット

業務委託の利用を検討する際には、業務委託を利用するメリットをしっかりと理解しておこう。上手く利用すれば業務進行の質やスピード、コストなどさまざまなメリットを期待できる。以下で主なメリットを紹介するので参考にして欲しい。

1.専門性の高い業務を任せることで、人件費を抑えられる

前述で紹介したプログラマーや弁護士のように、業務委託の委託先は専門性の高い職種が中心だ。これらの人材を会社で雇うとなれば、毎月多くの人件費が発生することになるが、業務委託によって専門性の高い業務を外部に任せるとこのコストを大きく抑えられる。

ほかにも、新しい人材のための備品代や設備代、社会保険料などを抑えられる点も業務委託の大きなメリットだ。業務委託と聞くと、「社内で処理するよりもコストがかかる」と思われがちだが、状況次第でコストの節約につながる点はしっかりと理解しておきたい。

2.人材教育のコストやリスクを抑えられる

難しい業務を外部に任せることによって、新人社員の教育コストを抑えられる点も業務委託のメリットになる。

特に専門性の高い業務をこなす場合は、新入社員が一人前に働けるようになるまで多くのコストが発生する。また、多くのコストをかけたからといって、新入社員が期待通りに育つとは限らないので、企業の採用活動や教育には一定のリスクがあると言えるだろう。

その点、業務委託を利用すれば新入社員を採用・教育する必要がなくなるため、上記のようなコスト・リスクをぐっと抑えられる。なかでも人材教育のリスクを抑えられる点は、経営の安定にもつながるはずだ。

3.手が空いた社内人材を有効活用できる

業務委託を利用すると、これまで難しい業務に時間をかけていた社内人材の手を空けられる。この社内人材を有効活用できる点は、企業にとって想像以上に大きなメリットとなる。

例えば、手が空いた社内人材をより適した業務へ再配置すれば、企業全体の生産性はぐっと高まるだろう。また、ノンコア業務を外部に委託すると、本業に割ける社内リソースを増やせるので、業界内での競争力もアップする。

業務の効率化は働き方改革にもつながるポイントなので、業務委託によって社内人材を再配置できる点は、経営者として強く意識しておきたい。

企業が業務委託をする4つのデメリット

業務委託の利用には、デメリットやリスクもある。以下で主なデメリットを紹介するのできちんと理解した上で利用を検討して欲しい。メリットだけに目を向けると、経営面に深刻な問題が生じる可能性もあるので注意しておこう。

1.専門性が高いと、コストが大きくなる恐れがある

一般的に業務委託の報酬は、業務の専門性が高いほど膨らんでいく。委託する業務内容や業務量によっては、報酬が自社の採用コスト・教育コストより高くなる恐れもあるため注意が必要だ。

また、報酬の適正額を判断することが難しい影響で、なかには相場より高い報酬を支払っているような企業も見受けられる。つまり、業務委託のコストをできるだけ抑えるには、各業界や業務範囲における相場を事前にチェックしておかなくてはならない。

2.人材の管理が難しく、製品やサービスの質が下がることも

前述の通り、業務委託では企業側に指揮命令権がないため、業務を委託した人材を管理することが難しい。意思疎通が上手くできないと、成果物(製品やサービス)の質が大きく下がってしまうこともあるので、進捗状況や目標のこまめな共有が必要だ。

成果物の質は、その企業全体の評価に大きく関わってくる。仮に業務委託によって製品の質が下がると、株主や消費者からの評価も変わってきてしまうので、委託する業務範囲についても慎重な設定が必要になるだろう。

3.社内のノウハウ構築や人材教育に結びつかない

専門性が高く難しい業務を社外に任せられる点は、業務委託の大きなメリットだ。しかし、あまりにも業務委託に頼り過ぎると、社内でノウハウを蓄積することができなくなるため、最終的には優秀な人材が育ちにくくなる。

業務委託をした業務に関して、そのノウハウや知識を社内に蓄積させたいのであれば、定期的にミーティングを開くなどの工夫が必要だ。ただし、レポートや口頭による共有だけでは、なかなか蓄積されないノウハウも存在するため、やはり委託する業務範囲は慎重に考えておきたい。

4.気をつけたい偽装請負

請負で業務委託した労働者に直接具体的な指示・命令をして労働させると偽装請負とみなされる可能性があるため、注意が必要だ。例えば請負会社(受託者)が発注会社から委託した業務を自社の従業員(労働者)に行わせることもある。しかし発注会社が労働者に直接指示してしまうと労働者にとって使用者が誰か分からず、責任の所在もあいまいになってしまう。

そもそも請負契約では、受託者に対して発注会社側の指揮命令権がないため、請負会社の従業員に対しても指示はできない。偽装請負とみなされると職業安定法上の処罰を受けることになってしまうため、注意が必要だ。

労働者側(働く側)の業務委託のメリット・デメリットとは

委託されて働く側にもメリットおよびデメリットがある。

労働者側のメリット・デメリットを理解しておくと、業務委託をする際に双方が納得できる契約締結をしやすくなり、将来的なトラブル防止につながる。業務委託をする側の企業もしっかりとチェックしていこう。

労働者側(働く側)の業務委託の5つのメリット

労働者側が業務委託をする最大のメリットは、働き方の自由度がぐっと高まる点だ。正社員などの一般的な雇用形態に比べると、業務委託では引き受ける仕事を選びやすくなるため、必然的に働き方の幅が広がってくる。では、具体的にどのようなシーンで自由度が高まるのか、そのほかのメリットと合わせて紹介していこう。

・1.時間や場所にとらわれない

一般的な業務委託契約では、働く時間や場所が指定されることはない。つまり隙間時間を活かして自宅などで働くことが可能になるため、労働者側は時間や場所にとらわれない自由な働き方を実現できる。

働き方の幅が広がると「ワークライフバランス(※仕事とプライベートを上手く調和させること)」の実現にもつながるはずだ。例えば日常生活に合わせて仕事のスケジュールを調整すれば、家事や趣味に費やす時間を確保しやすくなるのでプライベートをより一層充実させられる。

・2.引き受ける案件を絞ることで、得意な業務のみを行える

引き受ける案件を自由に選べる点も業務委託で働く大きなメリットだ。雇用主が存在しない業務委託では、会社員やアルバイトのように特定の業務を強制されることがない。契約を結ばない限りは責任も発生しないので、案件に興味をもてない場合は断ることが可能だ。また得意分野に絞って案件を選べば、自身の社会的な評価を高めることにもつながる。

・3.能力次第では会社員以上の高収入を狙える

業務委託における報酬は、案件の難易度や成果物の内容によって契約ごとに決められる。つまり雇用契約のように報酬が固定額ではないため、能力次第では会社員以上の高収入を狙える。例えば一般社団法人プロフェッショナル&パラレルキャリア・フリーランス協会が公開している「フリーランス白書2023」によると、年収1,000万円を超えるフリーランスは全体の約10%以上にのぼる。

もちろん高いスキルや知識は必要になるが、なかには会社員時代の数倍の収入を得ているようなフリーランスも見られる。

・4.自身の能力が成果物で評価される

業務委託を受けるフリーランスなどの評価は、主に成果物のクオリティによって判断される。そのためクライアントの予想を上回る成果物を納品した場合は「この次も頼みたい」「ほかの関連会社にも紹介したい」とチャンスが一気に広がることもあるだろう。

一方で雇用契約を結ぶ会社員などの労働者は、必ずしも成果物のみで社会的評価が下されるわけではない。上司との関係性や人柄によって評価が変わるケースもあるため、実務をこなす能力のほかに一定のコミュニケーション能力も求められる。

・5.自身の経験を活かして新しい働き方ができる

「以前は就業していたが、育児や介護など事情があって退職した」という人にとって、業務委託は新しい働き方を可能とする。例えば現代は、データ入力や仕訳などを業務委託に出している企業も少なくない。そのためPCでデータ入力を行っていたり、経理の仕事をしていたりした人であれば、その経験を活かせるだろう。

労働者側(働く側)における業務委託の4つのデメリット

上記のメリットだけを見ると、業務委託は魅力的な働き方に見えるかもしれない。しかし業務委託には、いくつか注意点も潜んでおり、特に以下のデメリットは事前に押さえておく必要がある。

・1.労働基準法が適用されない

基本的に業務委託における労働者は、労働基準法の対象には含まれない。つまり最低賃金や労働時間などに関する決まりがないため、契約によっては割に合わない形での労働を強いられてしまう。また心身の負担を考えると、年間の休日数が保障されない点も注意しておきたいポイントだ。

会社員のように決まった休日がないため、業務委託では引き受ける案件の量やスケジュールを調整しながら休日を確保しなければならない。

・2.雇用保険や労災保険に加入できない

雇用保険や労災保険に加入できない点も、労働者側が事前に理解しておくべきデメリットだ。これらの保険は、雇用契約を結んでいる労働者を対象にしたものであるため、原則個人事業主やフリーランスは加入できない(※建設業など一部例外あり)。

そのため業務委託のみで生計を立てていると、病気やケガをした場合に経済的に困窮する恐れがある。そのようなリスクを抑えたい場合は、民間保険や共済への加入を検討してみよう。

・3.厚生年金に加入できない

個人が業務委託のみで仕事をする場合、どの企業とも雇用関係を結んでいないため、厚生年金への加入はできない。個人事業主として国民年金のみに加入できる。

・4.契約や交渉、仕事探しを自分で行う必要がある

個人で業務委託を受ける場合は、契約や交渉はもちろん仕事探しの段階から自分一人で行わなくてはならない。さらに確定申告や納税手続き、税務処理なども自分だけで行うことになる。なかでも仕事探しは、多くの個人事業主やフリーランスがつまずきやすい工程だ。特に駆け出しの時期は、社会的な信用性が低いため、仕事探しに工夫をとり入れる必要がある。

・5.収入やキャリアが安定しにくい

案件ごとに報酬が変わる業務委託において、収入を安定させることは簡単ではない。企業から常に求められる人材でなければ、無収入の空白期間が続く可能性も考えられる。

また一般的な会社員とは違い、着実なキャリアアップの道が用意されていない点も大きなデメリットだ。順調にキャリアを形成したいのであれば、引き受ける案件のタイプや営業のかけ方を工夫する必要がある。

業務委託契約の流れ

業務委託契約は、法律上規定されているものではない。しかし委託者・受託者双方のメリット・デメリットを踏まえると、お互い委託(受託)業務に対する認識をそろえることは双方にとって重要だ。認識にズレがあると委託者側には「期待していた成果を得られない」、受託者側には「成果物を納めたにもかかわらず報酬が支払われない」といったトラブルにつながる可能性もある。

業務内容によっては、秘密保持や知的財産権、損害賠償などの面で事前にクリアにしておくべき条項もあるだろう。後々のトラブルを防ぐためには、きちんと手順を踏み、書面で業務委託契約を交わすことが必要不可欠だ。ここでは、業務委託契約を結ぶときの一般的な手順を紹介していく。主な流れは、次の通りだ。

- 契約内容のすり合わせ

- 契約書の作成

- 契約締結

一般的な流れでいえば上記の3つのステップとシンプルだ。まずは、委託者と受託者の間で委託(受託)業務について確認し合い契約内容をすり合わせる。このとき業務内容だけでなく納品時期や納品形式、報酬額などについても確認し合う。業務内容によっては、前述したように秘密保持や知的財産権、損害賠償などの確認も必要だ。

すり合わせのなかで報酬に関する取り決めができない場合は「受託者が見積書を作成・提示する」というステップも手順に含まれる。その後、具体的な契約条件を決定し委託者側がこれらの諸条件を記載した契約書を作成。契約書に記載された内容を再度双方で確認し合い了承できれば契約締結だ。契約書に署名・押印し、双方が1通ずつ保管する。

業務委託契約書の書き方

ここからは、業務委託契約書の書き方について具体的に見ていく。業務委託契約書の形式は、特に決まっていないため、自社で独自に作成しても問題ない。インターネット上で業務委託契約書のテンプレートも豊富に配布されていることから自社の業種や委託内容、契約内容に合うものを選んだり自社でカスタマイズしたりして使用してもいいだろう。

重要なのは、業務委託契約書に記載する条項および内容だ。以下で主な記載項目について説明しよう。

・業務内容

委託する業務内容は、具体的かつ正確に記載することが重要だ。例えば、「(委託者が行う)○○物品販売における免税販売手続き業務」「(委託者が運営している)△△メディアにおける記事原稿の校正業務」などといった書き方だ。委託する内容が多い場合は、別途資料を作成し別添資料に記載する旨契約書のなかで記載しておくのもよいだろう。

・契約期間

契約期間を明確にするために業務委託の開始日と終了日(納品期日)を記載する。契約期間満了後の自動更新の有無や方法も記載しておこう。業種や委託業務の内容などにより、納品日以後であっても検品後の修正が必要となる可能性がある場合には、その旨の記述を入れておくことも大切だ。

・報酬の支払い

報酬や委託料の支払いに関しては、支払い条件、金額、支払い方法(口座振込など)、支払い期日、振込手数料の取り扱いなどについて具体的に記載する。委託する業務によって受託者が必要経費の支払いを要することがあれば、必要経費の請求や保証金の有無などについても記載しておくといい。

・知的財産権(権利の帰属)

知的財産権(著作権、特許権など)が生じる業務の場合は、委託者と受託者どちらに権利が帰属するのか記載しておく。権利が委託者に移る場合は、どの時点で移るかも合わせて記載しておこう。

・損害賠償

損害賠償は、契約当事者の一方に契約違反や債務不履行、契約解除などがあった場合の損害賠償責任および損害賠償額に関する条項である。これらの定めについて記載しておくことは重要だ。

・再委託の禁止

再委託とは、契約当事者である受託者が受託した業務を第三者に再委託することをいう。再委託することの可否、可能な場合はその要件などについて記載する。

・秘密保持

契約当事者間で当該業務に関して共有する情報の秘密保持が必要な場合に記載する。一般的に業務で知り得た情報のほか、個人情報や知的財産に関することなど、第三者に漏えいしてはいけない情報は多いはずだ。

・契約の解除

契約当事者の責任において契約を解除できる条件を記載する。どのような場合に契約解除できるのか具体的に記載しておこう。

業務委託契約書に貼る印紙代

契約書を作成するときに、収入印紙の要否が気になる経営者もいるだろう。実は業務委託の種類および契約内容によって収入印紙の要否が異なる。印紙税法で定められている20種類の課税文書のうち業務委託契約に関するものを紹介しよう。

業務請負の契約書の場合、契約書の記載内容に応じて「請負に関する契約書」(第2号文書)または「継続的取引の基本となる契約書」(第7号文書)のいずれかとみなされる。

・請負に関する契約書(第2号文書)

成果物に対する報酬が記載されていると「請負に関する契約書」とみなされ、収入印紙が必要となる。印紙代は、契約書に記載された報酬(契約金)の額ごとに次の通りだ。

・継続的取引の基本となる契約書(第7号文書)

請負契約で契約期間が3ヵ月を超え、かつ更新の定めがある継続的取引の場合は、契約書1通につき4,000円の収入印紙が必要だ。

・委任契約

委任契約の場合は、原則として収入印紙は不要だ。ただ場合によっては、作成した請負に関する契約書が第2号文書に相当するのか第7号文書に相当するのか、判断が難しい場合がある。

また委任に関する契約書であっても、記載内容によっては第7号文書にあたる場合もある。作成した契約書に貼る印紙代が分からない場合は、税務署に確認するのが賢明だ。

業務委託契約書を作成する際の3つの注意点

業務委託を利用する場合は、自社と委託先との間で契約書を交わす必要がある。委託された側は、原則としてこの契約書をもとに業務にあたるため、契約書の内容には細心の注意を払うことが必要だ。

では、具体的にどのようなポイントを意識するべきなのか、主な注意点を以下でチェックしていこう。

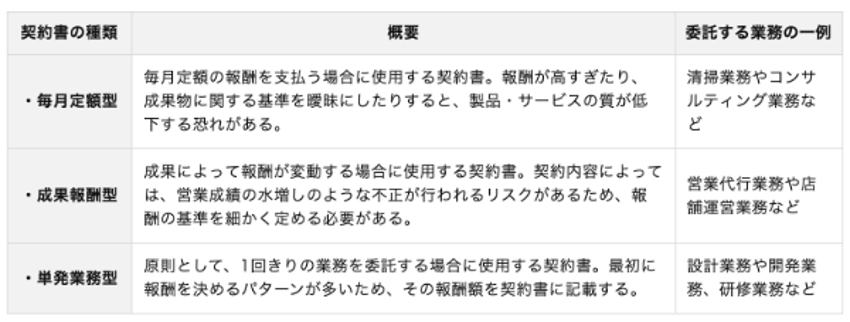

1.報酬の支払い方法によって、契約書は3つの種類に分けられている

業務委託の契約書は、報酬の支払い方によって以下の3つの種類に分けられている。

上記を見て分かる通り、委託する業務に応じて報酬の支払い方法と契約書の種類は変わってくる。また、それぞれの契約書で注意するべき点が異なるので、契約内容を取り決める際には「どんなリスクがあるのか?」や「どんな基準を設けておくべきか?」などを強く意識することが重要だ。

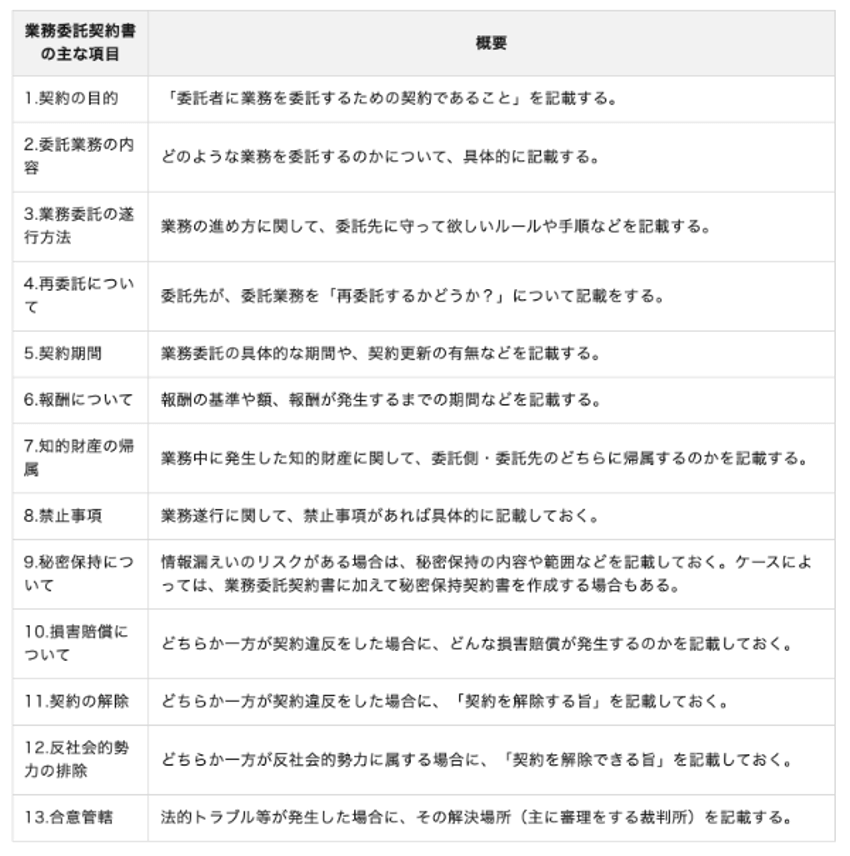

2.トラブル回避のために、13の項目を記載する

業務委託契約書の記載内容は、委託する業務内容や業務量、報酬の基準などによって変える必要がある。そのため、ケースによって契約書の内容は変わってくるが、余計なトラブルを防ぐには「一般的な契約書の記載内容」をしっかりと押さえておくことが必要だ。

そこで以下では、実際の業務委託契約書に記載されることが多い項目を簡単にまとめた。

上記を見て分かるように、業務委託契約書に記載するべき項目は多い。どれかひとつが欠けると、深刻なトラブルに発展する可能性も考えられるため、契約を結ぶ前にはひとつずつ丁寧に確認しておこう。

3.「責任の範囲」を慎重に設定する

業務委託契約のなかでも、「責任の範囲」は特にトラブルに発展しやすいポイント。前述でも解説した通り、請負契約・委任契約のどちらを選ぶのかで成果物の完成責任の有無が変わってくるため、まずは契約の種類を慎重に決めなくてはならない。

また、特に請負契約を選ぶ場合は、「どこまでの責任があるか?(責任の範囲)」についても明確にしておく必要がある。この部分に関して委託者・受託者の間で認識のズレがあると、深刻なトラブルにつながるリスクが高まるので、責任の範囲は契約書内で明確にしておこう。

フリーランスへの業務委託に関する新ルール

業務委託では、フリーランス労働者と業務委託契約を結ぶケースも多いだろう。そこで2023年4月成立・5月公布された「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律」(フリーランス・事業者間取引適正化等法)について理解を高めておこう。

本法律の概要

本法律は、発注事業者とフリーランスの間の「業務委託」に係る事業者間取引が適用対象とされる。一個人として業務委託を受けるフリーランスと組織たる発注事業者との間には、交渉力や情報収集力の格差が生じやすく「個人」であるフリーランスが弱い立場に置かれるケースが大部分を占める。

この弱者の立場になりやすいフリーランスを保護することが目的だ。具体的には、以下の2点の対応を図るための規制が設けられる。

- フリーランスの方と企業など発注事業者間の取引の適正化

- フリーランスの方の就業環境整備

なお本法律の施行は、2024年秋ごろの予定である。

本法律でいうフリーランスとは

本法律で対象となるフリーランスは、次の2点を満たす者である。

- 業務委託契約の取引の相手方となる事業者

- 従業員を使用しない者

この2点を満たせば、個人であるか法人であるかは問われない。つまり法人であっても代表者一人だけで従業員を雇っていない場合は対象となる。

委託者の遵守義務

本法律では、委託者側が遵守すべき義務として以下の7つの規定が設けられた。実際には、委託事業者側の従業員の有無や継続的委託かどうかによって科せられる義務が異なる。

- 書面による取引条件の明示:「委託する業務の内容」「報酬の額」「支払期日」等の取引条件を書面などで明示すること

- 報酬の支払い:納品時から60日以内の支払日を設定し、期日内に報酬を支払うこと

- 禁止事項:法律内で規定されている、フリーランスに対する不当な扱いをしないこと

- 募集情報の的確表示:募集広告の内容を正確で最新のものに保つこと

- 育児・介護等との両立に対する配慮:育児や介護などと仕事との両立に対するフリーランスの申し出に配慮すること

- ハラスメント対策の整備:ハラスメントなどに対する措置を講じること

- 中途解除などの事前予告:業務委託の中途解除や非更新は30日前までに予告すること

委託者側には、あらためて遵守すべき内容を確認する必要が生じるが業務委託を利用するメリットが縮小するわけでない。一方、双方が安心して取引できるようになることで双方にとってのデメリットが縮小されることが期待されそうだ。

業務委託契約に関する気になる疑問

ここまで業務委託契約に関する基本知識や業務委託契約書作成の流れ、契約書作成の際の注意点などについて説明した。最後に業務委託契約を利用するにあたって企業経営者にとって気になる疑問をまとめ、Q&A形式で紹介する。

契約書は紙でなければいけないの?

業務委託契約は、紙媒体以外でも可能だ。双方の合意があれば電子契約で締結することもできる。そもそも業務委託契約書に作成義務はなく法律などで定められた様式や形式もない。委託者・受託者双方の利益を確保しトラブル回避のために作成を推奨するものだ。なお通常業務委託契約書(請負契約書)には、印紙税の納付が必要になる。

しかし電子データで作成した業務委託契約書は課税文書に該当しないため、印紙税が必要ない。契約関係、税務関係書類をはじめさまざまな文書の電子化が進んでいる昨今、これらにならい業務委託契約書を電子データとして作成、交付するのもいいだろう。

契約書に押印は必要?

契約書への押印は、必ずしも必要な要件ではない。また押印の有無が契約の効力に影響を与えるものでもないのだ。なぜなら契約とは、当事者双方の合意によって成立するものだからである。しかし民事訴訟法上、私文書は本人の署名・押印があることで本当に成立したものと推測されるため、実務上でも契約書の改ざんを防ぐ目的で押されることが多い。

これらを踏まえると法律上業務委託契約書を作成した際は、押印の有無は契約の効力に影響を与えない。しかし実務上は、トラブルを避けるためにも押印があったほうが望ましいだろう。

契約内容を変更したいんだけど、どうすればいい?

契約内容を変更したい場合、「業務委託契約書を作り直さなければならない」と考える人もいるかもしれない。しかし変更内容を定めた「覚書(変更契約書)」を作成・締結すれば当初契約した内容を変更することができる。ただし覚書が課税文書の場合は、覚書に収入印紙の貼付が必要になるため、注意したい。

変更する事情によっても異なるが、コストを抑えるためにも契約書を作成する前のすり合わせをしっかりしておくことが望まれる。なお覚書を締結した後は、当初の業務委託契約書と一緒に保管しておこう。

未成年との契約は可能?

未成年者と業務委託契約を結ぶことは可能だ。ただし民法では、未成年者が法律行為を行う際に法定代理人(親など)の同意を得なければならないと規定しており、労働・業務の受託は法律行為に該当する。未成年者と業務委託契約を交わす際には、業務委託契約書のほか、法定代理人の同意書を忘れず得るようにすることが大切だ。

労働基準法は適用される?

業務委託契約は、雇用契約ではないため原則として労働基準法は適用されない。業務委託契約は、あくまで業務の遂行および成果を委託(受託)するという契約である。そのため委託側がその働き方を保護したり、使用者責任を負ったりするものではない。一方で形式的には、業務委託契約を締結している場合でも実態が委託者の指揮命令下にある場合は偽装請負とみなされる可能性がある。

なぜなら支配関係があると労働基準法の対象となるべきだからだ。特に委託者の職場に受託者を常駐させて業務を行ってもらう場合に起こりやすいため、注意しておこう。

労災の対象になる?

業務委託は、原則として労災の対象とはならない。労災保険は、労働者のための制度であるが雇用主(企業)と雇用契約を結んでいる労働者が対象となるものだ。業務委託は、業務を委託(受託)するものであり委託者が受託者を雇用しているわけではない。しかし形式的に業務委託契約を結んでいても労働者性が高いと判断されれば業務委託や請負契約でも労働者として労災保険が適用される可能性がある。

ただし業務委託でありながら労働者性があるかどうかを判断するのは容易ではない。例えば以下のようなケースでは注意が必要だ。

- 委託者によって業務場所や業務時間等が管理されている

- 報酬の支払われ方が受注業務の成果に対してではなく業務遂行時間で決まっている

デメリットや注意点も意識した上で、業務委託を上手く活用しよう

昨今の労働市場の変化を背景に、業務委託への注目度が高まっている。業務委託を上手く活用すれば、委託する企業側にはさまざまなメリットが発生する。一方で、業務委託にはのデメリットや注意点もあるため正しく理解した上で利用することが重要だ。

特に2024年秋に施行が予定されているフリーランスとの業務委託に関する法律も必ず確認しておこう。業務の効率化やコスト削減を目指したい経営者は、本記事の内容を参考にしながら、業務委託の最適な活用方法を考えてみよう。

業務委託でよくある質問

Q.業務委託とは?

A. 業務委託とは、社内業務の一部を外部の企業や個人に委託することだ。業務委託は、民法上「請負契約」と「委任契約」に分かれる。請負契約は、成果物の完成に対して報酬が発生する契約で、委任契約は成果物ではなく業務に対して報酬が発生する契約である。

例えば、ライターのように原稿に対して報酬を得るような業務が請負契約にあたり、一定の時間にケーキ販売を行うことに対して報酬を得るような業務が委任業務にあたる。一定時間、ケーキ販売を行う委任業務では、ケーキ販売を行うことに対して報酬が発生し、ケーキを何個売るかノルマはない。

Q.業務委託と会社員や派遣社員との違いは?

A.会社員は雇用契約、派遣社員は派遣契約をそれぞれに雇用主と結んでいる。両者とも勤務時間が決められており、労働力に対して給与を受け取るが、成果物に対する責任がないのが特徴だ。また雇用主から指揮命令を受け、雇用主との関係は対等ではない。

一方、業務委託契約を結んでいる受託者には雇用主はいないため、委託者と受託者の関係は対等だ。また委託者に指揮命令権はない。受託者は、勤務時間の制約を受けず、成果物に対して報酬を受け取り、成果物の完成について責任を負う。

業務委託契約は、受託者にとって時間や場所にとらわれず、得意な業務だけを引き受けられるなどのメリットがある。

Q.業務委託を行う会社側のメリット・デメリットとは?

A.業務委託によって、専門性の高い業務を外部に任せることでコストを抑えることができる点が大きなメリットだ。専門性の高い業務を内製化する場合、人材を育てたり社内で人員を抱えたりする必要があるため、コストがかかる。特に人材育成は、採用から育成まで長い時間がかかるだけでなく、期待通りに育つか分からないリスクもあるのだ。

またノンコア業務を外部に業務委託することで、社内のリソースを本業に集中できる。デメリットとしては、委託する業務の専門性が高くなるほどコストが大きくなる可能性がある点が挙げられる。コストを抑えるには、委託する業務に対する相場観を持っておくことが重要だ。

また業務委託の受託者には、指揮命令権がないため、受託者の管理が難しくなり、成果物の質が社内で手がけていたときよりも低下するリスクがある。社内業務を外部に委託すると、社内にノウハウが残らない点もデメリットとして押さえておきたい。

Q.業務委託契約書を作成するときの注意点は?

A.業務委託契約書を作成するときには、3つのポイントに留意したい。

- 業務委託契約書は、報酬の支払い方法に応じて「毎月報酬型」「成果報酬型」「単発業務型」の3タイプがある。どのタイプを用いるかは、委託する業務内容に応じて決める。契約書を作成する際には、業務委託をすることで考えられるリスクや受託者とのルールなどを決めておく。

- トラブル回避のため「契約の目的」「委託業務の内容」「業務委託の遂行方法」など、業務委託契約書に盛り込むべき項目を漏らさないようにする。

- 業務委託契約のなかでも、請負契約では責任の範囲を明確にしておく必要がある。受託者が負う責任の範囲について、委託者・受託者双方で認識のズレがあると、トラブルに発展する可能性があるため、契約書に記載しておかなければならない。

Q.業務委託契約書は電子契約ができる?

A.委託者・受託者双方の合意があれば、電子契約でも可能だ。なお紙の業務委託契約書は、契約内容によって印紙税が必要になるケースがあるため注意したい。ちなみに電子データで作成した契約書の場合は、印紙税が不要だ。近年は、さまざまな文書の電子化が進んでいることも踏まえた上で、業務委託契約書も電子データで作成・交付するとよいだろう。

Q.フリーランス新法とは?いつから適用される?

A.フリーランス新法とは、2023年4月28日に成立した「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律」(フリーランス・事業者間取引適正化等法)のことだ。この法律は、業務委託取引において一般的に弱い立場にあるフリーランスを保護し適正な取引ができることを目的としており、委託者側には大きく7つの遵守義務が規定されている。

本法律は、2024年秋ごろまでの施行を予定しており、その時期までにより具体的な規定内容が定められることになっている。フリーランスと取引があったり取引を検討していたりする事業者は、随時チェックしておこう。