マーケティングの基礎であるアンカリング効果は、今やさまざまな業界で活用されている。しかし、アンカリング効果にはリスクも潜んでいるため、十分な知識がないと活用は難しい。本記事では、アンカリング効果の概要やマーケティングへの活用方法を解説する。

目次

アンカリング効果とは?

アンカリング効果とは、最初に提示された印象的な情報が、その後の意思決定(行動や判断)に影響を及ぼすことである。最初に提示される情報は「アンカー」と呼ばれており、これは「船の錨を下ろす」という意味のAnchoringが語源になっている。

アンカリング効果は認知バイアスの一種であり、顧客や消費者の行動を予測できる可能性があることから、さまざまな企業のマーケティング戦略に活用されている。

<アンカリング効果の定義>

アンカリング効果とは, 推定には無関係であるはずのアンカーが, 後続の数量推定に影響を及ぼすことを意味する (Tversky & Kahneman, 1974).

引用:日本認知科学会「アンカリング効果の発生に必要な要素の検討」

アンカリング効果の研究は1970年代から行われており、すでにさまざまな学術検証で有効性が認められている。ビジネスシーンでは価格の認知バイアスを連想するかもしれないが、数値以外の情報(歴史や技術力など)によってアンカリング効果が引き起こされる場合もある。

アンカリング効果が活用されている場面

実際のビジネスシーンにおいて、アンカリング効果はどのように活用されているのだろうか。以下では、分かりやすい例を紹介する。

食品や日用品の割引シール

スーパーマーケットなどの小売店では、売れ残りを防ぐために割引シールが用いられている。新たな値札をつけるのではなく、多くの店舗はもとの価格をあえて残すことで、消費者に割安感を植え付けている。

また、「本来の価格」と「本日限りの割引価格」の両方が記載された値札も、アンカリング効果を狙ったものと考えられる。

「先着順」や「期間限定」の表示

数値以外のアンカリング効果としては、「先着順」や「期間限定」のようなプレミア感を演出する表示が挙げられる。

仮に特別な希少価値がなくても、「この機を逃すと購入できないかもしれない」と感じた消費者は、焦って商品を購入することがある。”衝動買い”という言葉が存在している事実は、まさにその根拠と言えるだろう。

スケジュールを遅めに伝えて、それよりも早く納品する

事前に伝えたスケジュールより早く納品する戦略も、アンカリング効果を狙った施策である。取引先に対して「この会社は仕事が早い」といった印象を与えることで、次の依頼につなげられる可能性があるためだ。

他にも「即日受け渡し」や「即日配達」のように時間に関する情報は、アンカーとして機能する場合がある。

アンカリング効果をマーケティングに活かす手順

アンカリング効果を最大限に発揮させるには、最初に提示する情報を慎重に決める必要がある。ここからは価格調整に活用すると仮定し、アンカリング効果をマーケティングに活かす手順を解説していく。

【STEP1】類似商品のデータ収集

多くの消費者は、自社商品の割引前・割引後の価格を比較するだけではなく、他社商品の価格も購入の判断材料にしている。つまり、他社商品の価格を大きく上回るようでは、アンカリング効果による恩恵を受けることはできない。

したがって、まずは類似商品の価格をできるだけチェックし、多くのデータを収集する必要がある。特にライバル商品のデータは必須となるため、調査には十分な時間をかけるようにしたい。

【STEP2】収集したデータの整理

次のステップでは、収集したデータを整理・分析していく。データの整理については、表計算ソフトやポジショニングマップなどを活用し、価格が高い順に並べ替えると分かりやすい。

価格データの整理が終わったら、次は自社商品の適正価格を考える。この金額をもとに「最初に提示する金額」や「割引後の金額」を決めることになるので、適正価格は慎重に設定しよう。

【STEP3】購入プロセスの分析

アンカリング効果を活用したマーケティングでは、「顧客への見せ方」もポイントになる。価格調整によって割安感をアピールできたとしても、商品の提供方法が悪いと気づいてもらえない恐れがあるためだ。

例えば、インターネット上で商品を販売する場合は、アクセス解析などによって目につきやすいページやスペースなどを確認する。

【STEP4】割安感をアピールする方法の検討

商品の割安感をアピールする方法は、前述で紹介したものだけではない。例えば、超高額商品を隣に陳列したり、他商品と組み合わせてお得なパックを作ったりなど、割安感をアピールする方法は多く存在する。

大きな売上へとつなげたいのであれば、その中から最適な方法を選ばなくてはならない。販売したい商品の特徴をしっかりと把握し、より魅力的に映るアピール方法を考えていこう。

【STEP5】計画の実行と検証

ここまで慎重に作業を進めたとしても、そのマーケティング手法が必ず成功するとは限らない。特に市場環境が変化しやすい業界では、頻繁に価格設定などを見直す必要がある。

したがって、マーケティング手法がある程度固まったら、計画を実行しながら以下のような検証を行うことが重要だ。

- アンカリング効果を活用する前と後の比較

- ほかの商品との売上比較

- 変化した購入プロセスの分析

これらの検証を行った結果、もし期待していた成果を上げられていない場合は、価格やアピールの方法を調整する必要がある。

アンカリング効果の4つのリスク

現代では多くの企業がアンカリング効果を活用しているが、実は注意すべきリスクや問題点も潜んでいる。

1.二重価格表示は法律違反になることも

割引前・割引後の金額を同時に表示する「二重価格表示」には、必ず守らなくてはならないルールが存在する。

<二重価格表示のルール>

比較対象として表示する金額が、以下のいずれかに該当すること。

(1) 同商品の過去の販売価格

過去、同じ商品について最近相当期間販売していた価格を表示すること。「最近」とは、過去8週間、またはそれ未満の場合は当該期間を指し、表示する過去の販売価格で販売されていた期間が、その商品の販売期間の過半を占めていれば「最近相当期間販売していた価格」に該当する。

ただし過去の販売価格で売られていた期間が通算2週間未満、あるいはその価格で販売された最後の日から2週間以上経過している場合は「最近相当期間販売していた価格」とはいえない。

(2) メーカーの希望小売価格

公表されている希望小売価格を表示すること。

(3) 競合他社の販売価格

他社販売価格を表示する場合は、競合他社の名称と実際の販売価格を表示する。また市価を表示する際は、地域内の相当数の競合他社が実際に販売している価格を表示すること。

つまり、過去に1万円で販売した経験がないにも関わらず、割引前の価格を「1万円」と記載するような行為は許されない。もし上記のルールを破ると、景品表示法違反とみなされる恐れがある。

2.アンカリング効果が発生しない商品もある

アンカリング効果は必ず発生するものではなく、その効力は商品の特性によって左右される。

例えば、一般的に参考価格が広く知られている商品は、すでに消費者が情報を手にしているため認知バイアスが生じづらい。具体的なものとしては、お茶やコーヒーなどの飲料、一般家庭でよく食べられている菓子類などが挙げられる。

また、国内で行われた実験では、単なる数値(単位がないなど)や意味活性を誘発する言葉(高い、低いなど)だけでは、アンカリング効果が現れないと考察されている。

参考:日本認知科学会「アンカリング効果の発生に必要な要素の検討」

ここまでの内容をもとに、以下ではアンカリング効果が発生しない条件をまとめた。

<アンカリング効果が発生しない条件>

・なにを表すのか分からない数字がアンカーになっている

・意味活性を誘発するだけで、明確に比較できる対象がない

・対象の人物に十分な専門知識や経験がある

アンカリング効果をビジネスに活かす場合は、商品・サービスの特性を踏まえて、適切なアンカーを設定することが重要だ。

3.消費者が慣れると効果がなくなる

商品を同じ価格で販売し続けると、消費者がその割安感に慣れてしまう恐れがある。

具体例としては、通販番組の配送料をイメージすると分かりやすい。今では「配送料無料」をアピールする商品が珍しくなくなった影響で、一部の消費者は「配送料は無料で当たり前」と感じているはずだ。このような状況で配送料を有料にすると、たとえそれが低額であったとしても消費者は割高感を覚えてしまう。

つまり、アンカリング効果は同じ商品に長期間働くものではないため、価格や商品内容などは定期的に見直す必要がある。

4.ほかの商品にも影響を及ぼす

アンカリング効果を活用する際には、ほかの商品への影響も考慮しなければならない。

例えば、アンカリング効果を働かせる商品Aと、通常価格で売り出す商品Bが存在したとする。2つの商品を同じ場所に陳列すると、多くの消費者は「商品Bは価格が高い」と感じるはずだ。

つまり、アンカリング効果を働かせない商品は売れにくくなるので、場合によっては事業全体での収益が下がってしまう。経営を安定させるには、扱っている商品・サービスをバランス良く売り出すことも重要になるため、戦略を立てる際には「ほかの商品との兼ね合い」も強く意識しておきたい。

企業事例から学ぶアンカリング効果のポイント

世の中の企業は、実際にどのような方法でアンカリング効果を活用しているのだろうか。以下では企業事例とともに、アンカリング効果を成功させるポイントを解説する。

【事例1】同モデルで複数の端末を展開/Apple

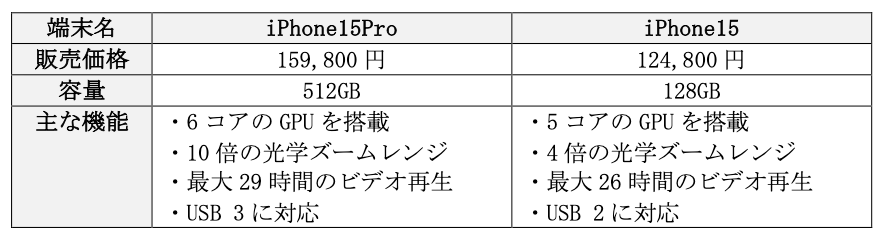

iPhoneの開発を続けるAppleは、同じモデルの容量や機能を変えて複数の端末を販売している。以下では、iPhone15の例を紹介しよう。

本来、iPhone15Proのように大容量かつ高機能な端末は、価格的なハードルが高いといえる。しかし、ほかの端末と比較できる状況があることで、中には「プラス数万円でグレードアップができる」と感じる消費者もいるだろう。

しかし、金銭を多く支払うメリットに気づかない消費者が、わざわざ高い製品を選ぶことはない。そのため、アンカリング効果を働かせるには比較対象を用意するだけではなく、各製品の見せ方も重要になる。

参考:Apple(日本)「iPhone 15 ProとiPhone 15 Pro Maxを購入」

【事例2】旧手数料と新手数料の比較表を活用/楽天証券

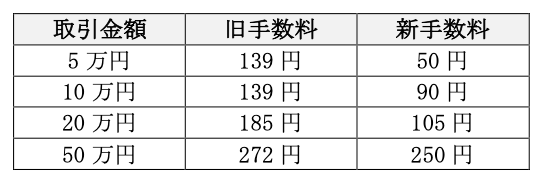

楽天証券は2017年12月から、国内株式の取引手数料を以下のように引き下げた。

上記のような比較表を見たユーザーは、「従来よりもこんなに安くなっている」と感じるだろう。また、同社は公式サイト上に他社との比較表も掲載し、業界最安水準であることをアプローチしている。

このように、アンカリング効果は自社の情報だけではなく、外部の情報を活用できる場合もある。アンカーを探す際には視野を広げて、消費者やユーザーからより注目されるものを選びたい。

参考:楽天証券「業界屈指の格安手数料をあなたに!超割コースの国内株式手数料大幅値下げ!」

【事例3】キャンペーン適用時の節約金額を表示/Intuit

Intuitが提供する会計ソフト「QuickBooks」では、顧客のニーズに合わせた3つのプランが展開されている。公式サイト上では各プランが横並びで紹介されており、料金や機能の違いがひと目で分かる仕組みになっている。

また、定価と割引価格に加えて、キャンペーン適用時の節約金額を記載している点にも工夫が見受けられる。この情報を見た一部のユーザーは、「今のうちに契約しないと損をする」と感じるだろう。

この事例のように、比較表だけで訴求をすることが難しい場合は、具体的なメリットを提示する選択肢もある。

参考:Intuit「QuickBooks Online Pricing | QuickBooks Global」

アンカリング効果の活用には知識や検証が必要

アンカリング効果はさまざまな業界で活用されており、その効果性も多方面で実証されている。ただし、同じ効果を長続きさせることは難しく、そもそもアンカリング効果が発生しないケースもあるので、マーケティングに活用するのであれば十分な知識や検証が必要だ。

また、二重価格表示などのリスクも潜んでいるため、マーケティングに初めてとり入れる経営者は細心の注意を払うようにしよう。

アンカリング効果に関するQ&A

Q.アンカリング効果のメリットは?

A.相手に対して先に情報を提供し、相手の行動に影響を与えることができる点がメリットだ。特に相手が行動判断の基準を明確に持ち合わせていない場合、こちらから判断基準となる情報を示すことで相手はその情報を頼りにする傾向が強くなる。

例えば値引き前と値引き後の価格を同時に表示し、消費者にお得感を与えて購入に結び付けたり、納期を長めに設定しておいて実際は設定よりも短い期間で納品したりするといった具合だ。企業は、アンカリング効果を上手に活用することで自社の売上や信頼度をアップさせることができる。

アンカリング効果によって、企業側は自社の商品や状況そのものを大きく変えずに印象操作で現状よりも良い結果を得られる可能性があるのだ。ただし状況によっては、アンカリング効果が発揮されない場合もある。

例えば相手が購買などの行動に関して判断基準や知識があったり、アンカーとなる情報の設定が適切でなかったりする場合などである。アンカリング効果を活用するシーンは、アンカーとなる情報の設定について十分留意しなければならない。

Q.アンカリング効果の使い方は?

A.アンカリング効果をマーケティングに活用する場合、重要なのは「最初に提示する情報=アンカーの設定」である。アンカリング効果を商品の値引きに活用するとき、以下のようなプロセスでアンカーや値引き後価格の設定を行う。

(1)競合他社の類似商品の価格を集める

(2)ポジショニングマップなどを活用して自社商品と他社製品を分析し、自社の値引き価格やアンカーとなる価格を決める

(3)自社商品のこれまでの購入プロセスを分析し、値引き商品の提供方法やアピール方法を検討する

アンカリング効果を利用し、値引き商品を販売したあとは、以下のような検証を行うことが重要だ。

- アンカリング効果の活用前後の売上比較

- アンカリング効果を活用しなかった自社商品との売上比較

- アンカリング効果による購入プロセスの変化の分析

分析の結果、期待した成果が上がらなければアンカーや値引き価格、アピール方法などを再検討する。