現代のビジネス環境は、コンティンジェンシープランの必要性が増している。安定した経営基盤を築いてステークホルダーを安心させるには、どのように策定すれば良いのだろうか。本記事では、コンティンジェンシープランの必要性や策定のポイントを解説する。

目次

コンティンジェンシープランとは?

意味と定義

コンティンジェンシープランとは、企業が災害などの緊急事態に直面した際に、その被害を最小限に抑えるための計画である。企業ごとに形式は異なるが、一般社団法人である日本情報経済社会推進協会はコンティンジェンシープランを次のように定義している。

<コンティンジェンシープランの定義とその対象とする範囲>

引用:日本情報経済社会推進協会「事業継続管理(BCM)に関する利用ガイド」

コンティンジェンシープランとは、金融機関等のコンピュータシステムが、不慮の災害や事故、あるいは障害等により重大な損害を被り業務の遂行が困難になった場合に、損害の範囲と業務への影響を極小化し、迅速かつ効率的に業務の復旧を行なうために予め策定され、各個別金融機関等においてそれぞれ統一された「緊急時対応計画」である。

コンティンジェンシープランを策定する目的は、自然災害への備えだけではない。対象範囲となる緊急事態には、設備の不具合や事故、盗難、個人情報の漏えい、サイバーテロ、紛争やテロリズム、ウェブ上での炎上なども含まれる。

簡単にまとめると、コンティンジェンシープランは緊急時における周囲への影響を抑える計画であるため、社会的責任が大きい企業や(インフラ系など)、ステークホルダーが多い企業ほど重要度が高いとされている。

BCP(事業継続計画)との違い

コンティンジェンシープランと混同されやすいものに、「BCP(事業継続計画)」がある。BCPとは、企業活動が何らかの要因で制限された場合に、事業を継続させるための行動指針となる計画だ。

通常、BCPの策定時には各業務が停止した場合の影響を分析(事業インパクト分析)する。また、緊急時の対応方法だけではなく、復旧する業務の優先順位をつけることも多い。

ただし、いずれも緊急時の行動指針をまとめた計画であるため、コンティンジェンシープランとBCPの違いは薄れつつある。事業の規模やリスクによっては、BCPを兼ねたコンティンジェンシープランを策定する方法も選択肢になるだろう。

リスクマネジメントとの違い

リスクマネジメントとは、経営や事業に潜むリスクを特定または評価し、各リスクの影響や発生確率を抑える取り組みである。予防的なアプローチとして実施されることが多く、リスクの管理が主な目的とされている。

<中小企業庁によるリスクマネジメントの定義>

引用:中小企業庁「4 リスクマネジメントの必要性」

リスクマネジメントとは、リスクを組織的に管理(マネジメント)し、損失等の回避又は低減を図るプロセスをいい、ここでは企業の価値を維持・増大していくために、企業が経営を行っていく上で障壁となるリスク及びそのリスクが及ぼす影響を正確に把握し、事前に対策を講じることで危機発生を回避するとともに、危機発生時の損失を極小化するための経営管理手法をいう。

一方で、コンティンジェンシープランは”リスクの発生”を想定して策定されるものだ。緊急事態時に「どう動くべきか」「誰をフォローすべきか」などを定める計画であるため、リスクの発生確率を抑えることには重きを置いていない。

コンティンジェンシープランはなぜ必要?

注目される背景

国内でコンティンジェンシープランが注目される背景には、「地理的なリスク」と「ビジネス環境の変化」がある。具体的にどのような背景があるのか、以下では2つの観点から解説する。

自然災害リスクの高まり

地震をはじめ、日本では毎年さまざまな自然災害が発生する。例えば、2011年には東日本大震災が、2024年には能登半島地震が発生し、広範囲に多大な影響を及ぼした。

他にも台風や津波、洪水、火山の噴火など、企業活動や経済活動のストップにつながる自然災害は非常に多い。どの地域でも被災する可能性はあるため、災害発生を想定したコンティンジェンシープランの重要性は高いといえる。

日本政府も自然災害リスクへの備えには力を入れており、1994年には公益財団法人の金融情報システムセンターから、「金融機関等におけるコンティンジェンシープラン策定のための手引書」が発刊された。

(参考:FISC「金融機関等におけるコンティンジェンシープラン策定のための手引書(第3版追補)」)

ビジネス環境の変化に伴うリスクの顕在化

現代のビジネス環境はグローバル化が進み、多くの国内企業が海外進出を果たしている。その影響で、法令や規制などの国際的なリスクが顕在化するだけではなく、海外特有のリスク(治安や政情不安など)に直面する企業も出てきている。

また、サプライチェーンが複雑化した影響で、生産プロセスに問題を抱えるケースも珍しくない。例えば、コロナ禍の時期には世界中で半導体が不足し、多くの関連企業が生産停止を余儀なくされた。

グローバル化や規模拡大に伴うリスクは予測が難しいものの、コンティンジェンシープランの有無によって対策のしやすさは変わってくる。

コンティンジェンシープランを策定する目的

ここまでの内容を踏まえて、企業がコンティンジェンシープランを策定する目的を整理しておこう。

<コンティンジェンシープランの目的>

・経営や事業のリスクを最小限に抑える

・取引先や顧客への影響を抑える

・株主などのステークホルダーを安心させる

IT技術が台頭する前に比べると、現代の企業は多くのリスクに直面している。サイバー攻撃や情報漏えいをはじめ、以前は想定していなかったリスクに晒されている企業も多いだろう。

このような時代だからこそ、安定した経営基盤を築くためのコンティンジェンシープランが注目されている。ステークホルダーの安心にもつながるため、仮にリスクが顕在化しなかったとしても、コンティンジェンシープランを策定する意味合いは大きい。

コンティンジェンシープランを効率的に策定する5つの手順

緊急時でも役に立つコンティンジェンシープランを策定するには、分析や調査などの準備が必要になる。ここからはコンティンジェンシープランの効率的な策定手順を解説するので、ひとつずつ丁寧に確認しながら作業を進めていこう。

【STEP1】策定目的の設定

コンティンジェンシープランの策定目的は前述の通りだが、細かな目的は企業によって異なる。例えば、IT関連のシステムや技術をとり入れている企業では、サイバーセキュリティ対策を重点的に考える必要があるだろう。

策定目的はコンティンジェンシープランの方向性を決定づけるため、企業ごとに細かくカスタマイズすることが重要になる。携わるメンバーの意見も確認しながら、慎重に策定の目的を設定していこう。

【STEP2】リスクの洗い出し

策定目的が決まったら、次は自社に関連するリスクを洗い出していく。このステップで重要になるポイントは、潜在リスクも含めたあらゆる経営リスクを把握しておくことだ。

会社経営にはさまざまなリスクが潜んでおり、トラブルの発生時には思わぬリスクが顕在化することもある。そのため、事業や従業員などの内部要因はもちろん、顧客や取引先、市場環境などの外部要因も加味した上で、すべてのリスクを丁寧に洗い出しておきたい。

【STEP3】リスクの評価・特定

すべてのリスクに対してコンティンジェンシープランを策定すると、膨大な手間と時間がかかってしまう。また、なかには脅威になる可能性が低いリスクも含まれているため、次は各リスクの評価を行い、重点的に対策すべきものを特定していく。

リスクの評価・特定については、各リスクに深刻度と発生確率を割り当てる方法が効率的だ。

例えば、各リスクの深刻度・発生確率を「高・中・低」の3段階で評価しておくと、どのリスクが大きな脅威になり得るかを簡単に把握できる

なお、それぞれの評価が以下に該当するものについては、特にコンティンジェンシープランを策定する必要はない。

・深刻度と発生確率がともに「低」のリスク

・深刻度が「低」であり、発生確率が「中」のリスク

・深刻度が「中」であり、発生確率が「低」のリスク

上記以外のリスクは深刻な脅威になり得るため、綿密なコンティンジェンシープランの策定を推奨する。

【STEP4】リスク発生時の対応方法を決める

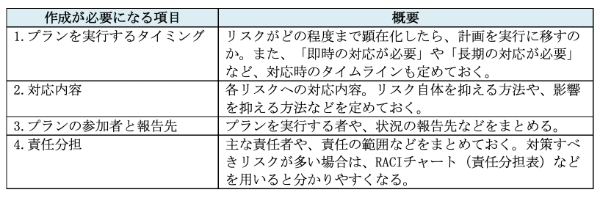

重点的に対策すべきリスクが判明したら、次は各リスクへの対応方法を定めていく。行動内容だけでは「誰が動くのか?」や「誰が責任を負うのか?」などが不明瞭になるため、このステップでは以下の4つの項目を決めておく必要がある。

このステップが終われば、コンティンジェンシープランの大部分を策定したことになるので、漏れが生じないように作業を進めていこう。

【STEP5】レビューと見直し

コンティンジェンシープランの質を高めるには、日々の改善が必要になる。特に策定の経験がない場合は、最初から完璧なプランを策定することは難しいので、頻繁にレビューと見直しを繰り返すことが必要だ。

もし新たなリスクや課題が見つかった場合は、関係者間で話し合いながら丁寧にブラッシュアップしていく。つまり、コンティンジェンシープランはPDCAサイクルによって改善すべきものなので、レビューと見直しの機会は積極的に設けていきたい。

コンティンジェンシープランの導入事例

ここからは参考になる事例として、日本取引所グループと全日本空輸(ANA)のコンティンジェンシープランを紹介しよう。

事例1.複数のプランで多様なリスクに備える/日本取引所グループ

日本取引所グループは、市場別やサービス別のコンティンジェンシープランを策定することで、さまざまなリスクに対応している。

<日本取引所グループのコンティンジェンシープラン>

1.東証市場における売買に係るコンティンジェンシー・プラン

2.デリバティブ市場における取引に関するコンティンジェンシー・プラン

3.先物・オプション取引に係る特別清算数値等に関するコンティンジェンシー・プラン

4.先物・オプション取引に係る取引最終日に関するコンティンジェンシー・プラン

5.システム障害に伴う取引代行

参考:日本取引所グループ「コンティンジェンシー・プラン」

例えば「東証市場における売買に係るコンティンジェンシー・プラン」では、東証市場の外部インフラや各システムにおける障害を想定し、売買停止の判断基準などがまとめられている。数年おきの改正を繰り返すことで、新たなリスクに対応している点も参考にしたいポイントだ。

複数のコンティンジェンシープランを用意しておくと、緊急時の状況に合わせて対応策を探しやすくなる他、外部のステークホルダーにとっても分かりやすい資料となる。

事例2.細かい時間設定で利用客の安心につなげる/全日本航空

フライトサービスを提供する全日本航空は、システムの不具合や自然災害などを想定した「長時間にわたりお客様を機内でお待たせする場合の対策」を公開している。このコンティンジェンシープランでは、利用客の安全面に配慮することはもちろん、待機時間が4時間を超えないための対策がまとめられている。

参考:全日本航空「長時間にわたりお客様を機内でお待たせする場合の対策(コンティンジェンシープラン) | ANA」

全体的に細かく時間設定をした対応策が多いため、万が一トラブルが発生したとしても、利用客のストレスや不安を抑える効果が期待できる。また、社内できちんとルール整備をしておけば、現場のスタッフも落ち着いて対処できるだろう。

コンティンジェンシープランを策定・運用する際の注意点

上記の手順を守っても、企業の状況次第ではスムーズにコンティンジェンシープランを策定できないことがある。ここからは、策定時に陥りやすい落とし穴と注意点をまとめたので、策定を始める前にしっかりとチェックしておこう。

1.プランの策定がゴールではない

コンティンジェンシープランの策定に力を入れすぎると、なかなか検証や実行までたどり着かないことがある。確かに質の高いプランは必要だが、最終的な目的は策定することではない。

したがって、策定にあまりにも時間がかかりそうな場合は、作成途中のプランを仮運用する方法もひとつの手だ。プランが完成していない状態であっても、実際に運用することで見えてくるポイントは多く存在する。

運用を通して社内に浸透させることも重要になるため、コンティンジェンシープランは策定だけではなく運用にも力を入れていこう。

2.周りからの理解を得られないことも

コンティンジェンシープランは緊急時の「予備計画」であるため、必ずしも役に立つものではない。また、策定時には大きな手間や時間がかかることから、企業によっては周囲からの理解を得られない場合もあるだろう。

このような状況下で策定を進めると、深刻なリスクを見落としたり、十分なレビューを得られなかったりする恐れがある。したがって、コンティンジェンシープランの策定前にはその必要性をしっかりと共有し、社内一丸となって策定できる体制を整えておくことが重要だ。

運用時には従業員からの協力も必要になるため、トップダウン型の企業であっても社内全体の理解はしっかりと得ておこう。

3.定期的な教育や研修が必要になる

深刻なリスクが発生すると、上層部(経営者や上司など)から具体的な指示を出せないこともある。現場スタッフによる判断が必要になる可能性もあるので、コンティンジェンシープランの運用に関しては従業員側の知識も必要だ。

したがって、コンティンジェンシープランを策定した後には、従業員への定期的な教育や研修、リマインダーなども徹底したい。

どのような企業にもコンティンジェンシープランは必要

コンティンジェンシープランは緊急時の予備計画ではあるものの、その必要性はますます高まっている。IT技術やシステムを使用していなくても、日本は台風や地震などの自然災害が多い国であるため、有事への備えは必須だ。

これまで特に意識してこなかった企業は、これを機にコンティンジェンシープランの策定に力を入れてみよう。