世界の格差問題は、世の中の企業に深刻な影響を及ぼす恐れがある。そのため、経営者は格差を表す指標のひとつであるジニ係数を理解し、現状をしっかりとつかむことが重要だ。どのような情勢変化にも対応できるように、日本と海外の所得格差について一度考えてみよう。

目次

ジニ係数とは?

ジニ係数(Gini Coefficient)とは、所得などの分布を表す指標であり、主に国民の経済計算などに使われる。1936年にイタリアの統計学者「コラド・ジニ」が提唱したもので、主に世帯数と所得の分布から計算される。

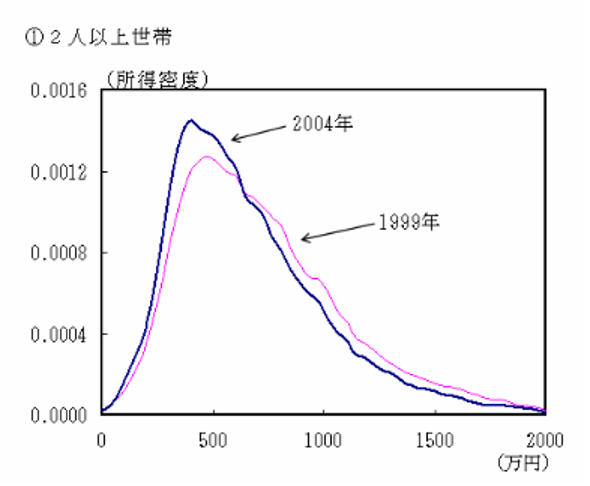

<ジニ係数の参考図>

ジニ係数は0から1の間で推移し、0に近いほど所得格差が小さく、1に近いほど所得格差が大きいことを表す。一般的な目安は「0.5」であり、この数値を超えると是正が必要になるといわれている。

当初所得ジニ係数

ジニ係数には2つの種類があり、税金や社会保険料を支払う前の所得を基準にしたものは「当初所得ジニ係数」と呼ばれる。社会保険や公的年金からの給付は含まれないため、当初所得ジニ係数からは所得再配分前の格差を分析できる。

再配分所得ジニ係数

一方で、税金や社会保険料を支払った後の所得を基準にしたものは、「再分配所得ジニ係数」と呼ばれる。この所得には公的な現金給付や現物給付も含まれるため、再分配所得ジニ係数は所得再配分後の格差を表している。

当初所得ジニ係数と再配分所得ジニ係数を区別する理由は、格差是正のための社会保障政策が機能しているかを分析するためだ。

- 当初所得ジニ係数が大きい場合:所得の再配分で格差が是正されている

- 再配分所得ジニ係数が大きい場合:格差が是正されていないため、社会保障政策が機能していない

2つのジニ係数を比較すると、上記のように社会保障政策の効果を判断できる。

ジニ係数とローレンツ曲線の関係性

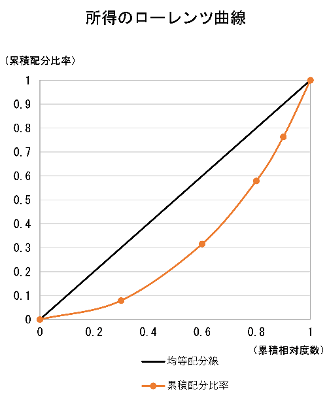

一般的にジニ係数は、世帯間の所得分布を表すローレンツ曲線から導き出されている。ローレンツ曲線は、横軸に世帯数の累積比を、縦軸に所得額の累積比を取ったグラフであり、所得格差が存在しない場合は45度線と一致する形となる。

ローレンツ曲線からジニ係数を導き出すと、主観的な判断が介在しないデータを作成できる。ただし、同じ所得階層に異なる属性をもった世帯が入り混じるため、ジニ係数だけでは読み取れない所得格差も存在する。

以降は、その点も踏まえて読み進めてもらいたい。

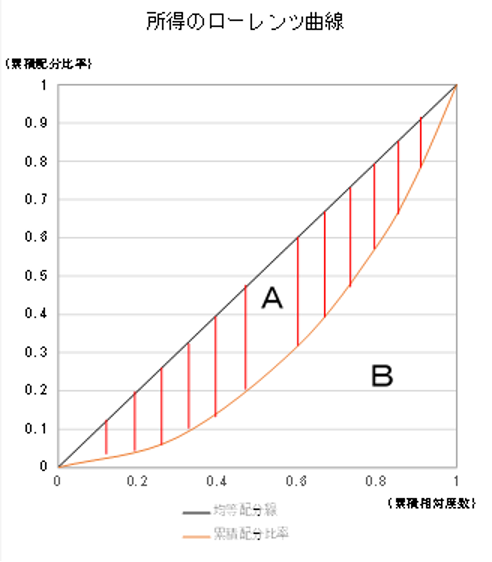

ジニ係数の計算方法と警戒ライン

ローレンツ曲線と45度線で囲まれる部分をA、縦軸・横軸・ローレンツ曲線で囲まれる部分をBとすると、ジニ係数は以下の式で計算できる。

ジニ係数=A÷(A+B)

一般的に、ジニ係数の理想値は0.2~0.3であり、0.4を超えると警戒ラインといわれている。

厚生労働省の資料(※1)によると、2021年における日本の再配分所得ジニ係数は0.381である。一方で、社会混乱を引き起こすテロやデモなどが見られるアフリカの国々では、0.600を超えることもある(※2)。

(※1)参考:厚生労働省「令和3年所得再分配調査」の結果を公表します」

(※2)参考:経済産業省「アフリカ」

なお、ジニ係数が低いほど平等な所得であることを意味するが、人為的な政策等がない限り0.1を割り込む可能性は低い。

日本のジニ係数はどれくらい? 世界の実情と比較

日本と世界のジニ係数を比べると、どのような違いがあるだろうか。一般的に、日本は治安が良い国といわれるが、実は完全平等に近い社会とはいえない。

ここからは政府などの資料を参考に、世界各国のジニ係数を紹介する。

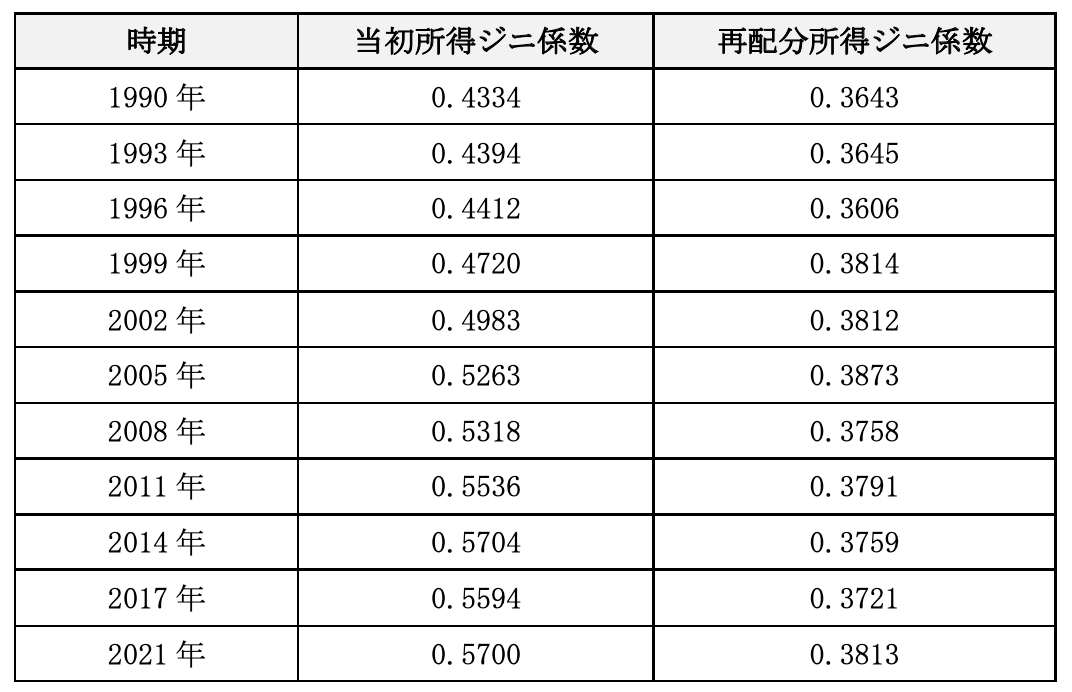

日本は再配分前の格差が拡大傾向

日本の当初所得ジニ係数と再分配所得ジニ係数は、以下のように推移している。

(参考:厚生労働省政策統括官(総合政策担当)「令和3年 所得再配分調査報告書」)

1990年代から2000年代にかけて、日本の再配分所得ジニ係数はやや上昇した。その後は横ばいの状態が続き、2017年までは0.37台を推移していたが、2021年には0.38を再び超えている。

一方で、当初所得ジニ係数については増加傾向が長らく続いている。つまり、所得格差を是正する政策は機能しているが、所得再配分前の格差は拡大傾向にあるといえるだろう。

米英よりは低いものの、主要国全体では日本のジニ係数はやや高め

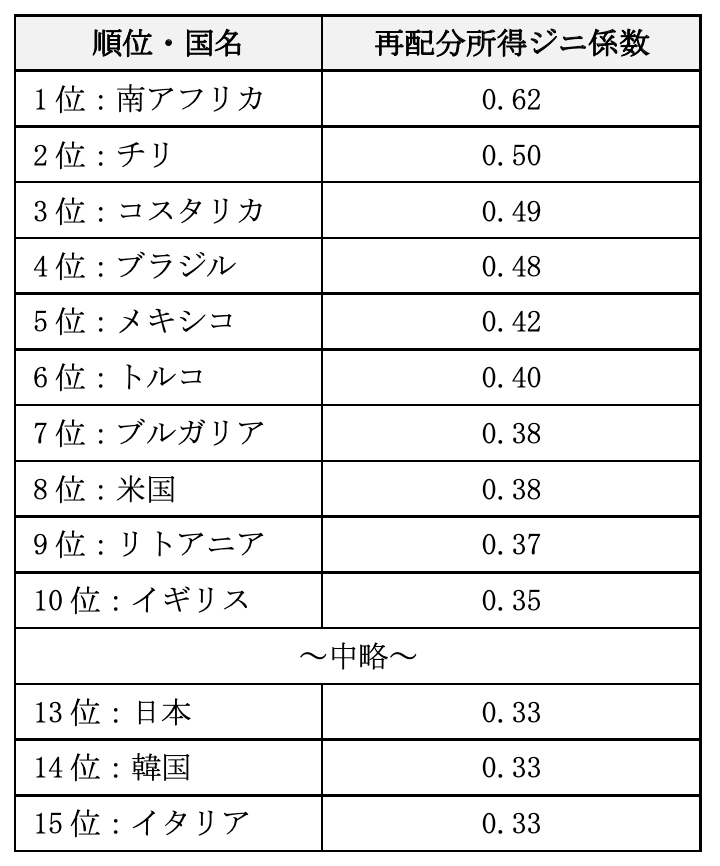

次に、世界の主要国におけるジニ係数(2021年)を紹介する。

前述の日本のデータとは計算方法が異なるが、2021年の国別ランキングは上記の通りである。米国やイギリスに比べると日本のジニ係数は低いが、世界全体で見ると所得格差が小さい国とはいえない。

一方で、社会保障が充実している北欧には、0.30を割り込んでいる国が多い。国民の平均所得や社会構造に変化が生じないと、この差を埋めることは難しいと考えられる。

所得再分配の重要性

上記のデータに関しては、「所得再分配の重要性」も押さえておきたい。日本のジニ係数を見ると分かるように、当初所得ジニ係数と再分配所得ジニ係数には大きな差がある。

つまり、日本は税金や社会保険などによって所得を再分配することで、国民の所得格差を是正しているのだ。世界の主要国も必要に応じて所得を再分配しており、例えば社会保険などが充実している北欧はジニ係数が低い傾向にある。

日本の所得格差はなぜ広がる? 主な要因と改善方法

日本の再分配所得ジニ係数は比較的安定しているものの、当初所得ジニ係数は1980年代から急速に上昇している。このような所得格差と真剣に向き合うのであれば、格差を生む「要因」を理解しておかなくてはならない。

ここからは、日本の所得格差が広がる主な要因と改善方法について解説する。

【要因1】非正規雇用者の増加

非正規雇用者の増加は、大きな所得格差を生む要因となる。正規雇用者と比べると、非正規雇用者は全体的に所得が低く、社会保障をはじめとした待遇面も充実していないためだ。

厚生労働省の資料(※)によると、日本の非正規雇用者は1980年代から急激に増えており、2016年には2,000万人を超えた。その後はほぼ横ばいの状態が続いており、2022年には2,101万人となっている。

(※)参考:厚生労働省「「非正規雇用」の現状と課題」

この問題を解決するには、各企業が積極的に正社員への転換をしたり、非正規雇用者の待遇を改善したりする必要がある。しかし、各企業にもさまざまな経営課題があるため、この問題を根本から解決することは難しいだろう。

【要因2】税金をはじめとした社会保障の逆進性

日本は所得再分配によって格差を是正しているが、税金や社会保障のなかには逆進性の一途をたどっているものも存在する。例えば、所得税は1970年代から一貫して累進緩和が進んでおり、少しずつではあるが低所得者の負担が増えてきている。

このような制度の逆進性が止まらない限り、国内の所得格差を根本的に解決することは難しい。税金や社会保障の逆進性は、高収入とは言えない経営者にとって深刻な問題になり得る。

資産を守りたい場合は、所得控除などの税制優遇制度を活用する必要があるだろう。

【要因3】製造業の海外移転

意外に感じるかもしれないが、実は製造業の海外移転も格差拡大につながっている。製造業の会社が海外移転をすると、主に地方を中心として生産性の低い非製造業への依存が高まり、地方民の所得が下がりやすくなるためだ。

例えば、2016年度のデータを参照にすると、東京都と九州各県の県民所得は年収にして200~250万円ほどの開きがある。この問題を解決するには、地方が大企業を誘致したり、企業側が地域活性化を目指して地方移転したりなどの動きが必要だ。

【要因4】雇用環境の低水準化

世界の主要国と比べると、日本の雇用セーフティネットは充実しているとは言えない。特に、国の予算に対する「積極的労働市場政策費(※職業訓練などに関わる費用)」は低比率であり、実際に失業したまま困り果てている労働者も多く存在している。

一方で、ジニ係数が低いデンマークなどは、多くの積極的労働市場政策費をねん出している。雇用の平等性が高い国を参考にしながら、官民一体となって施策を推し進める必要があるだろう。

【要因5】都市と地方の格差

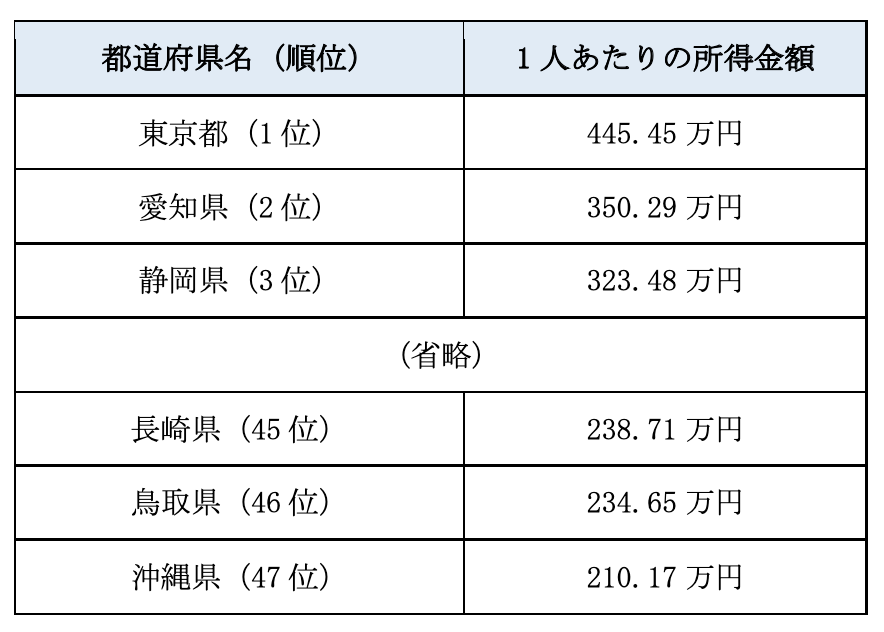

以下の表は、内閣府の「国民経済計算(GDP統計)」を基に算出した県民所得のデータ(2015年版)である。

上記の通り、東京都と沖縄県では1人あたりの所得金額に200万円以上の差が生じている。ほかの都道府県についても、企業・人口が集まりやすい地域と集まりにくい地域とでは、県民所得に差があることが分かる。

ふるさと納税のように地方分権を推進する政策もあるが、都市と地方の格差は決して小さくない。単に税金を分配するだけではなく、地方に移住したくなるような街づくりが必要だ。

ジニ係数は絶対的な指標ではない? 批判的な見方も

ジニ係数は一般的に広く利用されているものの、実は所得格差を示す絶対的な指標ではない。世帯数と所得の累積比をもとにした指標であるため、算出される結果はどうしても相対的な値になってしまうのだ。

その影響で、実際に所得格差が開いているケースであっても、同比率で所得が変化した場合にはジニ係数が変わらないといった事態が起こり得る。「格差を正確に測定できない」といった懸念の声も聞かれるので、ジニ係数はあくまで目安のひとつとして参考にしておきたい。

ちなみに、所得を再分配すればジニ係数は低下していくが、超高齢社会が到来した日本においては、高齢者の社会保障が充実する代わりに若者の負担が増えていく。所得再分配は当初所得ジニ係数を下げるひとつの対策に過ぎないため、本当の意味で所得格差を減らしたいのであれば、別の観点から対策を進めることが必要になるだろう。

現状が続けば、国民生活や企業活動に弊害が生じる恐れも

ジニ係数の推移を見ると分かるように、日本の所得格差は徐々に広がっている。この状態が続けば、SDGsの目標達成が難しくなることはもちろん、国民の生活に大きな弊害が生じてくる恐れもあるだろう。

ひいては、企業活動に悪影響が及ぶ可能性も十分に考えられるため、世の中の経営者は引き続きジニ係数の推移や世の中の実情をチェックしておきたい。