背任罪とは、会社などに任務に背く行為をして損害を発生させると成立する罪である。小説などのテーマとして取り扱われることも多いが、信頼している従業員が顧客等の財産に損害を与えることは会社にとっても大きな問題だ。一方で、例えば日産自動車の前会長であったカルロス・ゴーン氏や日大前理事など、大物経営陣による背任行為で世間を騒がせることもある。背任罪は、経営者や役員のみに課される罪だと思っている人もいるかもしれない。

そこで本記事では、背任罪の概要および構成要件や事例、特別背任罪や横領罪との違いについて解説する。万一、従業員の背任行為があった場合の対処法などについても解説するので、自身が背任にあたる行為をしないことはもちろん、経営において起こり得る場面の理解や従業員による背任行為防止に役立てて欲しい。

目次

背任罪とは?

背任罪とは、刑法247条に規定されている犯罪だ。条文は以下のものとなっている。

刑法第247条(背任)

他人のためにその事務を処理する者が、自己もしくは第三者の利益を図りまたは本人に損害を加える目的で、その任務に背く行為をし、本人に財産上の損害を加えたときは、5年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

背任罪の構成要件と罰則、時効、および特別背任罪との違いについて以下で詳しく見ていこう。

背任罪の構成要件4つ

背任罪の構成要件は以下の4つに分解できる。

(1)他人のためにその事務を処理する者

(2)自己もしくは第三者の利益を図りまたは本人に損害を加える目的

(3)その任務に背く行為

(4)本人に財産上の損害を加えたとき

それぞれの具体的な内容は以下のようになる。

(1)他人のためにその事務を処理する者

背任罪の成立には、他人のために何らかの事務処理をしていることが必要だ。例えば、会社に雇われた社員が、会社の業務を行っている場合などが当てはまる。ただし「事務」は、財産上の利益に関するものでなければならない。財産と関係ない事務処理をまかされているだけの場合には、背任罪の主体とならない。

また「事務」とは、他人のためにする「事務」でなければならない。そして「他人」とは個人だけに限らず、法人や法人格を有さない団体あってもよいとされていることに留意が必要だ。民法では、委任・雇用・請負などの契約について定められているが、慣例・慣習として行われた行為であっても他人のために財産上の利益に関する行為などを行えば「事務」に該当するとされている。

(2)自己もしくは第三者の利益を図りまたは本人に損害を加える目的

背任罪が成立するには、その行為の目的が「自己もしくは第三者の利益を図る」こと、または「本人(委託者=会社)に損害を加える」ことでなければならない(図利加害目的)。ここでいう「利益」は経済的なものだけでなく、立場や身分、信用など社会的なものも含まれる。

行為が本人(会社)の利益になると純粋に信じただけのものである場合には、背任罪は成立しない。会社の利益を図る目的と、自己や第三者の利益を図る目的とがどちらも含まれる場合には、自己や第三者の利益を図ることが主な目的であったとすれば、図利加害目的は認められるとされている。

(3)その任務に背く行為

「その任務に背く行為」は、当然そうすべきと法的に期待される行為に反することを行うことだ。「法的に期待される行為」は法令や契約、信義則などを踏まえ、事務処理の内容や性質、さまざまな事情などを総合的に考慮して判断されることになる。具体的には、以下のようなものが当てはまる。

- 銀行の融資担当が、会社のルールでは審査に通らない人に、個人的な理由から貸付をする(不正貸付)

- 不動産の価値を正しく鑑定すべき不動産鑑定士が、本来の価値を大幅に上回る価格で不動産を評価する

- 社外秘の情報を外部に漏らす

(4)本人に財産上の損害を加えたとき

背任罪の成立には、本人(会社)に財産上の損害が発生しなければならない。任務に背く行為をしても、会社に損害が発生しなければ背任罪は成立しない。ただし、この「損害」には、既存の財産が減少する「積極的損害」と、得られるはずの利益が得られなかった「消極的損害」の両方が含まれる。

例として、銀行の融資担当者が顧客に不正融資を行った場合で考えてみよう。銀行が顧客に対して1,000万円の融資をすれば1,000万円の金銭的債権を銀行が取得することになる。そのため銀行には、損害が発生していないと思えるかもしれない。

しかし回収が困難となったときに、その融資条件となる担保が不十分で担保を換価処分しても回収の見込みがないことをわかっていて融資をすれば、1,000万円の融資金の全額を銀行が回収できなくなる可能性がある。これも経済的な損害とみなされることがあるのだ。

背任罪の罰則と時効

背任が認められ、有罪となると懲役や罰金などの刑罰が科されることになる。実際の刑期や罰金額は、背任行為や損害の程度によって決まるが、刑法では5年以下の懲役刑、または50万円以下の罰金刑とされている。

一方で、背任罪には時効もあり、5年で時効となる。したがって、背任罪に当てはまる行為をしても、それから5年が経過すれば逮捕や起訴などはされない。

背任罪が未遂の場合はどうなる?

背任罪が未遂に終わった場合は、どうなるのだろうか。この場合、本人(会社)に損害が発生しなければ背任罪は成立しないが未遂だから許されるというものではない。刑法第250条では「この章の罪の未遂は、罰する」とあり、背任未遂でも処罰される可能性があるのだ。

横領罪には、未遂罪というものはないが背任罪の場合、結果的に財産上の損害が発生していなくても背任行為に着手していれば背任未遂罪が成立する可能性がある。背任罪が未遂となるかどうかは、財産上の損害発生の有無によって判断される。

日大理事逮捕に見る背任罪

2021年11月に世間をにぎわせた日大元理事らが逮捕・起訴された事件から背任罪が成立するポイントを確認していこう。事件の詳細は、報道されている内容を確認していただきたい。この事件は、日大理事(当時)が日本大学事業部の取締役として業務に関わっていた事件だ。

医学部付属板橋病院の建替工事や医療機器の調達を巡って4億円以上の資金を流出させ、自分たちの利益を得ていたというものだ。ここでは、1つ目の病院建替工事事件について資金の流れとともに、かいつまんで説明しておく。

日大は、病院建替工事にあたり「プロポーザル」と呼ばれる設計・監理業者を選ぶ提案型の審査の業務を日大の完全子会社の日本大学事業部に委託。日大事業部は、都内の設計事務所と24億4,000万円で契約し2020年7月に第1回目の支払いとして約7億3,000万円を支払った。

この都内の設計会社の提案書は、総額20億円前後だったが日大理事が約26億円に水増しするように設計会社側へ指示した疑いがあったのだ。また、同設計会社を選ぶ際にも日大理事によって評価点が水増しされて選ばれたともいわれている。

2020年8月に理事の指示によって、コンサルタント代金という名目で設計事務所から前理事長が全額出資したペーパーカンパニーの疑いがある会社へ2億2,000万円が送金された。さらに、翌月同ペーパーカンパニーから理事の知人が所有する都内のコンサルタント会社に6,600万円が送金された。

このうち3,000万円は、11月に知人側の都内別会社に送金されている。また、医療法人グループ側からは、複数の会社を通じて日大理事に2,500万円が支払われているそうだ。特捜部は、金銭のやり取りを聴取するとともに同理事が日大に不要な2億2,000万円を含む契約を結ばせ大学側に損害を与えたとの疑いをかけた。

ここで背任罪が成立するポイントを再確認してみよう。

(1)他人のためにその事務を処理する者

(2)自己もしくは第三者の利益を図りまたは本人に損害を加える目的

(3)その任務に背く行為

(4)本人に財産上の損害を加えたとき

背任罪が成立するポイントを踏まえると以下がいえる。

日大理事が日本大学事業部の取締役として業務に関わっていれば「他人のために事務を処理する者」となる。また医療法人グループ側から複数の会社を通じて日大理事に2,500万円が支払われているとすれば「自己もしくは第三者の利益を図る」ことになり図利加害目的(とりかがいもくてき)が認められるといえる。

設計会社を選ぶ際、日大理事により評価点が水増しされて選ばれた点も任務に背く行為といえるだろう。この理事が日大に不要な2億2,000万円を含む契約を結ばせたことが本当であれば、大学側に財産上の損害を加えたことになる。

特別背任罪との違い

背任罪と言葉や行為が似た特別背任罪という犯罪もある。おそらく多くの人が記憶していると思うが、日産自動車の会長だったカルロス・ゴーン氏が逮捕されたのはこの容疑であった。

特別背任罪は会社法第960条1項で定められていて、構成要件は背任罪と基本的に同じである。それでは何が「特別」なのか、背任罪と特別背任罪の違いを説明しておく。

法律の違い

背任罪が刑法で規定されている犯罪であることは、すでに述べたとおりだ。特別背任罪は会社法960条に規定されており、条文は以下のようになっている。

会社法第960条(取締役等の特別背任罪)

出典:e-Gov

次に掲げる者が、自己若しくは第三者の利益を図り又は株式会社に損害を加える目的で、その任務に背く行為をし、当該株式会社に財産上の損害を加えたときは、十年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

特別背任罪の構成要件は、以下の3つに分解できる。

1 行為の目的

行為の目的は、図利(とり)加害目的などとも呼ばれ、「自己若しくは第三者の利益を図る目的」または「株式会社に損害を与える目的」のいずれかを必要としている。

2 任務違背行為

「任務に背く行為」を実行すると任務違背行為に該当する。先に説明した不正融資などを銀行の頭取などが行えば、任務違背行為に該当する。他にも、株価を引き上げるために利益が出ているように見せかける粉飾決算なども該当すると考えられる。

3 会社の財産上の損害

会社に対して実際に「財産上の損害」が発生することが必要となる。会社の財産が減少する直接的な損害(積極的損害)だけではなく、財産の増加を妨げる行為(消極的損害)も該当する。

行為者の違い

特別背任罪では、会社設立の発起人や設立時取締役、取締役、会計参与、監査役、執行役など「会社経営に大きな影響を及ぼす人」が処罰対象だ。つまり、会社の経営上重要な役割・義務を負う取締役などの役員による背任行為が対象である。先述したカルロス・ゴーン氏の例が理解しやすいのではないだろうか。

一方、背任罪は「他人の事務を処理する者」を対象としているため銀行の融資担当者のような一般従業員が行うこともある。このように誰が背任行為を行ったかによって背任罪と特別背任罪に違いがある。これは「会社経営に大きな影響を及ぼす人」であれば、外部に気づかれることなく違背行為を行える機会、反復継続できる可能性が多いこともある。

特別背任罪の例をあげてみよう。

- 銀行の代表取締役である頭取が、実質的に倒産状態に陥っている融資先に赤字補てん資金などを実質無担保で融資する行為

- 上場会社の役員が、株価上昇を目的に架空の売上を計上し、粉飾決算の指示を出したり、虚偽の財務諸表を掲載したりする行為

罰則の違い

特別背任罪では、会社の信用面の損害も大きく、背任行為以上に甚大な被害が発生する可能性が高い。そのため刑罰も「10年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金、またはこれを併科する」と、背任罪の「5年以下の懲役又は50万円以下の罰金」よりも重くなっている。

背任罪と横領罪の違いは?

背任罪と類似した犯罪として横領罪がある。「背任罪と横領罪はどう違うのか?」と気になる方もいることだろう。ここでは背任罪と横領罪の違いについて見ていこう。

横領罪の規定がある刑法252条は以下のとおりだ。

刑法252条(横領) 自己の占有する他人の物を横領した者は、五年以下の懲役に処する。 2 自己の物であっても、公務所から保管を命ぜられた場合において、これを横領した者も、前項と同様とする。横領罪と背任罪は構成要件が重なる部分があり、一つの行為が横領罪にも背任罪にも当てはまることがある。両者の違いは、以下のとおり行為と目的から判断され、刑罰も異なったものとなっている。

行為の違い

背任罪と横領罪の第一の違いは「行為」である。横領罪を構成する行為が「他人から預かって保管している物を自分の物にしたり、勝手に処分したりすること」に限定されているのにたいし、背任罪は「任務に背いて損害を与えること」とだけ規定され、特定の行為を限定していない。そのため、横領罪が適用できなくても背任罪なら成立するケースもある。

目的の違い

背任罪と横領罪の次の違いは「目的」だ。横領罪の目的が、他人の物を「自分の物にする」ことであるのに対し、背任罪は自分の利益だけでなく「第三者の利益を図る」ことも成立要件とされる。したがって、自分には経済的利益がなくても成立することがある。

刑罰の違い

背任罪と横領罪は刑罰も違う。横領罪の刑罰が「5年以下の懲役」であるのに対し、背任罪は「5年以下の懲役または50万円以下の罰金」だ。罰金のみで済ませられることもある背任罪と比較して、懲役を受けなければならない横領罪の方が、刑罰が重いことになる。したがって、横領罪と背任罪の両方が成立しうる場合には、より刑罰が重い横領罪での処罰となる。

ちなみに、業務上で横領を行った場合には「業務上横領罪」が適用される。業務上横領罪は刑罰が「10年以下の懲役」となっており、背任罪や横領罪と比べて格段に重くなっている。

業務上横領罪は「業務として他人の物を預かっている人」が、その預かっている物を横領したときに成立する。以下のような行為が「業務上横領」に該当すると考えられる。

- 売上代金など業務として顧客から集金を行う人が、その集金した現金を着服して使用する行為

- 会社の経理担当者が、会社の資金を取引先に資金を送金すると見せかけて、自分の口座に送金する行為

なお業務上横領罪の刑罰には罰金刑がなく、刑罰は「10年以下の懲役刑(刑法253条)」となっている。これは、業務上の立場を利用して悪質な行為をしており横領よりも罪が重いといえるからだ。

背任罪が成立しやすいビジネスでの具体例

不正融資などは背任罪の典型例といえる。背任罪と特別背任罪に関する実際の事例を見てみよう。

地方公共団体である県の副知事、担当部局の部長、課長の各要職にある被告人3名が、県内の協業組合に対して10億円余りの不正融資を行い、県に損害を与えた行為が背任罪となった。当該協同組合は、すでに県から合計14億円余りの貸付を受けていたが、その際に条件とされていた自己資金を調達せず増資を偽装。被告人3名は貸付金を県からの詐取と知りながら不正融資を行ったのである。被告人3名は、それぞれに懲役2年2月、懲役1年8月、懲役1年6月の実刑が言い渡された。【高松高裁平成17年7月12日判決 平成15(う)188背任被告事件】

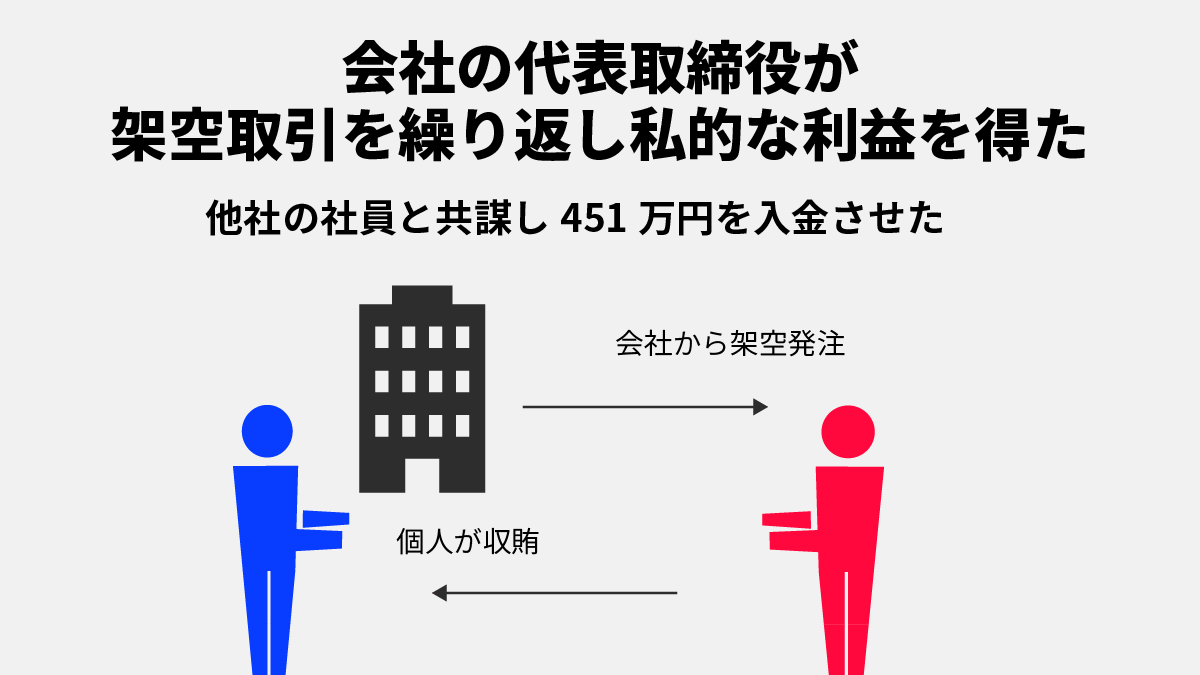

会社の代表取締役が他社(取引先)の従業員と共謀して、架空取引をくり返して個人口座に資金が移された。これにより取引先に計451万円の損害を与えた。損害額が大きいことから、懲役1年6ヵ月、執行猶予3年の判決が下っている。

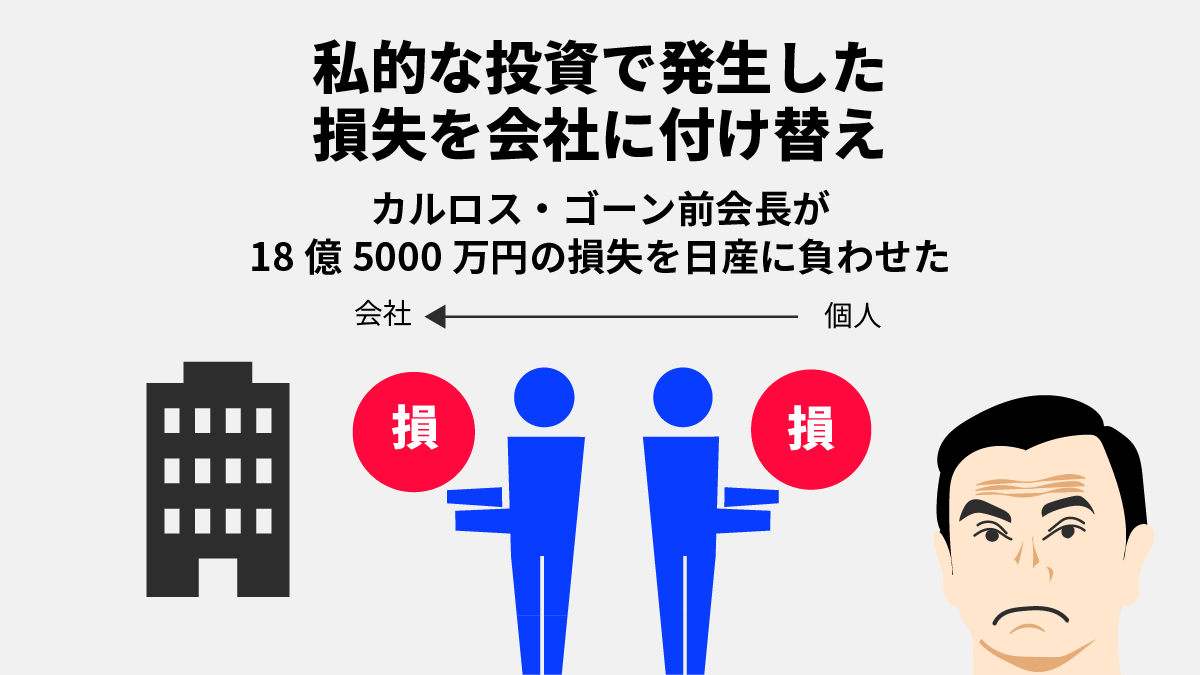

- 「日産前会長のカルロス・ゴーン氏が、私的な投資で発生した損失を日産に付け替え、18億5,000万円の損失を日産に負わせた。また、契約を自分の資産管理会社へ戻す際、信用保証を取り付けてもらった知人に対し、日産の子会社から16億3,000万円を入金させた」

特捜部は、損失の日産への付け替えと子会社から知人への入金の2つについて、特別背任罪が成立すると判断している。

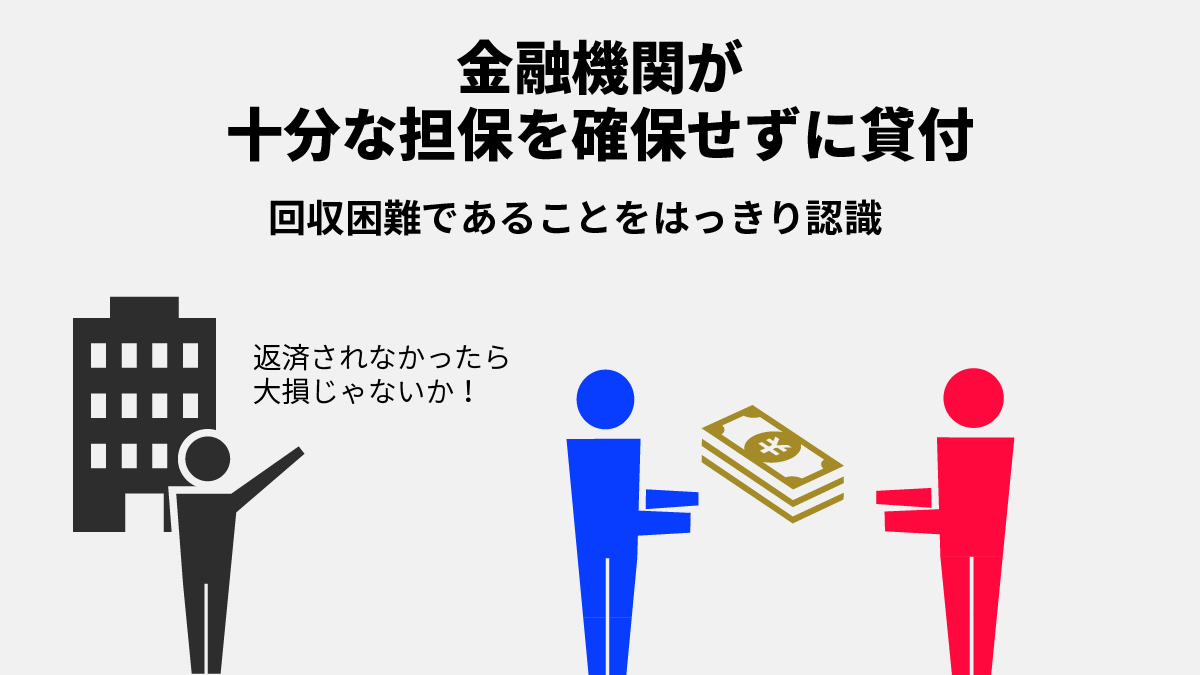

- 信用組合の専務理事が理事長の指示に従い、回収が困難とはっきりと認識しながら、十分な担保を確保せずに貸付を行った。理事長の指示があっても、最高裁において特別背任罪が認定された事例である。

もしも社内で背任行為が発覚したら

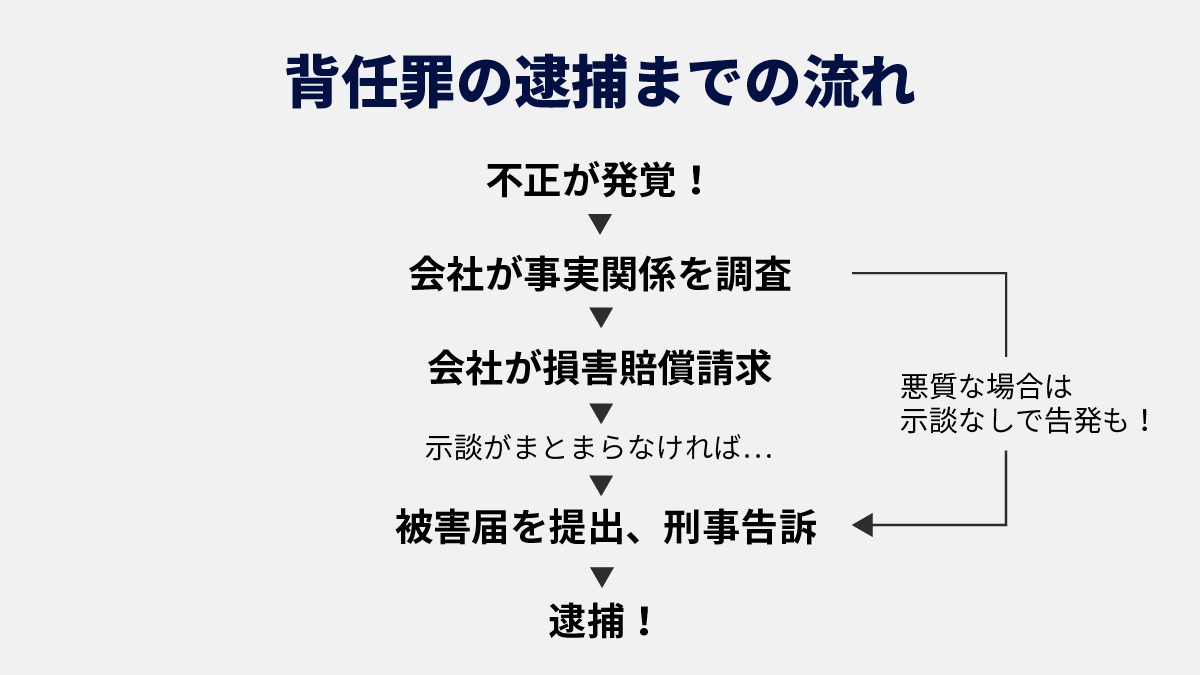

行った者が役員であれ従業員であれ、もしも背任と思われる行為が見られた場合には即時の対処が必要だ。対処が遅れるほど、損害額や風評被害が拡大しやすい。背任行為はないに越したことはないが、あらかじめ対処方法を頭に入れておくといいだろう。

事実確認

まずは、事実関係を迅速かつ正確に調査する。調査にあたっては、本人および関係者へのヒアリング、関連書類の収集・整理などが一般的だが、自社だけで調査できない場合は弁護士などの専門家へ相談するとよいだろう。

示談交渉

残念ながら社内の上下関係や横のつながり、取引先の経営者等からの強要など、やむにやまれず背任行為を行ってしまうこともある。背任の事実が確認された場合には、すぐに法的手段をとるのではなく、不正を犯した者に対して損害賠償請求をするのが一般的だ。

従業員には、損害賠償できるだけの資力がないことが多いが、身元保証人に弁済させたり、退職金で被害額を弁済させたりする対応も可能だろう。同時に処罰を検討する。背任行為の内容・程度により、減給、出勤停止、懲戒解雇などが考えられる。

あらかじめ懲戒規定を作成し、規定に従い厳正な処分をすることで在籍している全従業員に向けた今後の背任防止につなげやすくなるだろう。

法的手続き

示談が成立しなければ、会社は警察に被害届を出したり、あるいは刑事告訴をしたりといった法的手続きをとる。なお、背任の内容が悪質だったり、損害額が大きかったりする場合は示談交渉なしにいきなり法的手段をとるケースもある。

風評被害対策

当人との示談で穏便に済ませたとしても、背任があったという事実は悪い噂となって世間で流れやすい。従業員を告訴するとなるとなおさらだ。誹謗中傷の的になると、実損害より大きな被害を受ける可能性もあるため企業は風評リスクなども考える必要がある。会社側が厳格な姿勢で取り組むことはもちろん、外部のコンサルタントなどに風評リスク対策への取り組みを相談しておくこともおすすめだ。

コンプライアンス強化

背任行為が起こらないように、日頃から社内のコンプライアンス強化に努めることが重要だ。定期的な内部監査やコンプライアンス研修、不正行為の報告制度など内部統制を整備しておくのも有効だろう。

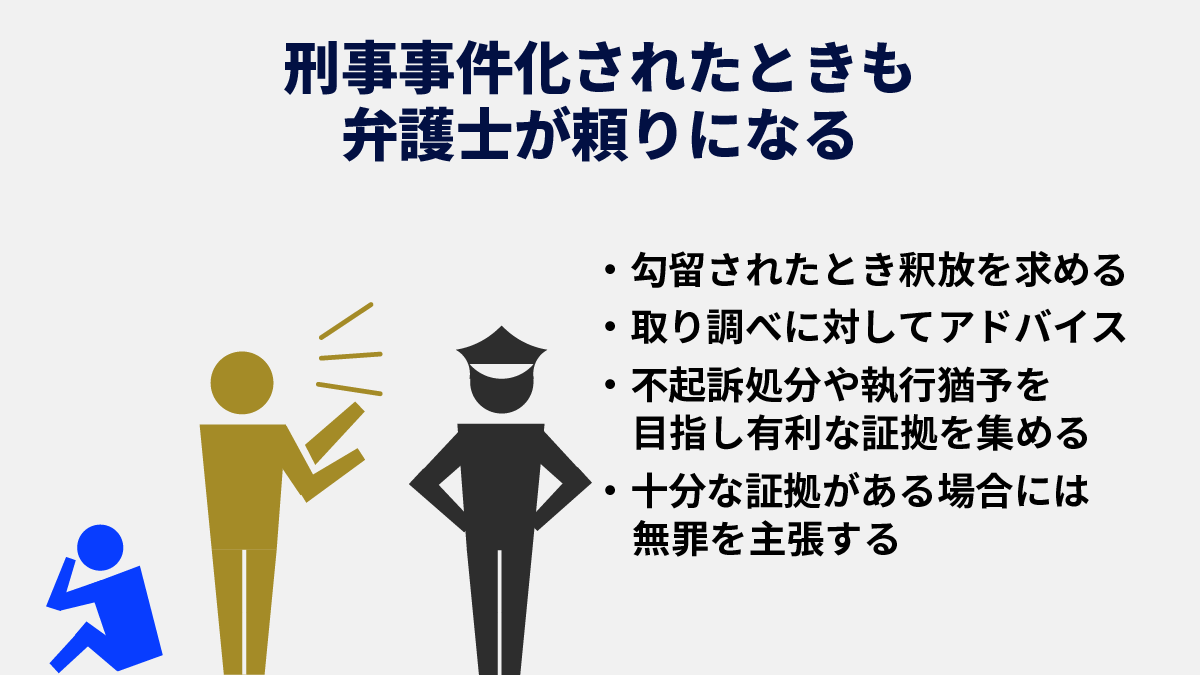

背任行為は弁護士に相談しよう

背任罪は、自分や第三者の利益を図ることを目的とし、任務に背いて会社に損害を与えた場合に成立するものである。刑法に規定された犯罪であり、5年以下の懲役刑または50万円以下の罰金刑を受ける可能性もある。

故意でなくとも第三者からの強要により背任行為をしてしまうケースもあり、会社としては日頃から背任防止に努めることが重要だ。実際に背任行為が発生してからだけでなく、コンプライアンス強化のための対策や風評リスク対策など、事前に弁護士に相談しておくのもいいだろう。

背任罪に関するQ&A

Q1.背任罪とは何ですか?

A.背任罪とは、任務に背く行為をして会社などに損害を発生させると成立する罪であり刑法第247条に規定されている。背任罪が成立する構成要件は、以下の4つ。

- 他人のためにその事務を処理する者

- 自己もしくは第三者の利益を図りまたは本人に損害を加える目的

- その任務に背く行為

- 本人に財産上の損害を加えたとき

これらの有無によって背任罪の成立が判断される。

Q2.背任罪の罰則は?

A.背任罪の罰則は、刑法第247条で「5年以下の懲役刑、または50万円以下の罰金」と刑法で定められている。また特別背任罪は、会社法第960条1項で定められており構成要件は背任罪と基本的に同じだ。しかし会社の取締役や支配人などの一定の地位にある人が対象となる。特別背任罪は、会社の経営に大きな影響を及ぼす人を処罰の対象としている。

そのため罰則も「10年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金、またはこれを併科する」と背任罪に比べて格段に重い。

Q3.背任罪と横領罪、どっちの罪が重い?

A.背任罪と横領罪では、以下のように刑罰が異なる。

- 横領罪:5年以下の懲役

- 背任罪:5年以下の懲役または50万円以下の罰金

罰金のみで済む可能性がある背任罪に対し、懲役を受けなければならない横領罪のほうが罰が重いといえる。また横領罪と背任罪の両方が成立しうる場合には、より刑罰が重い横領罪での処罰となる。なお業務上で横領を行った場合には「業務上横領罪」が適用され刑罰は「10年以下の懲役」とさらに重い。