会社の分割について聞いたことがある経営者でも、分割型分割などの詳細な内容を理解している経営者や、会社分割の経験者は少ないのではないだろうか。ここでは、会社分割の中でも、分割型分割の特徴やみなし配当が生じるケース、適格分割の要件など分割型分割の詳細について解説していく。

目次

分割型分割とは

分割型分割とは会社分割の方法の1つで、税務上の分類である。分割型分割について、その特徴を説明する。

会社分割とは

分割型分割について説明する前に、会社分割について説明する。

会社分割とは、会社から特定の事業を分離して別の会社に承継させることであり、会社から分離させた事業を新しい会社とする「新設分割」と、既存の会社に承継させる「吸収分割」がある。(会社法第2条第29号・30号)

また、事業を分離する会社のことを「分割法人」、事業を承継する会社のことを「分割承継法人」と呼ぶ。

分割型分割

分割型分割とは、新設分割や吸収分割によって行われる会社分割の1つであり、分割した事業の対価が分割法人の「株主」に支払われることに特徴がある。

会社分割を行うと、分割承継法人は分割法人に事業を受け取った対価を支払う。この対価は、後述する適格分割の要件を満たすために、分割承継法人の株式で支払われることが多い。

この支払いを、分割法人ではなく分割法人の「株主」に行う会社分割のことを、税法で「分割型分割」という。(法人税法第2条十二の九イ)

株式によって支払いが行われた後、分割法人の株主は、分割法人と分割承継法人の両方の株主になることができる。

しかし、会社から譲り受けた資産の対価を、その会社にではなく、株主に支払うことは可能なのだろうか。これについては、旧商法で「人的分割」として規定があった。

「人的分割」は、旧商法から会社法が独立したタイミングでなくなったが、現在は、分割承継法人の株式を分割法人に支払い、分割法人から株主に、株式のすべてをその分割の日において剰余金として配当することにより同じ効果を得ている。したがって、税法の分割型分割は、旧商法でいう人的分割の位置づけとなっている。

分割型分割はさらに、その分割の方法が新設分割によるもの、吸収分割によるもの、そして、分割承継法人から対価の支払いがない無対価分割によるものに分かれる。

新設分割型分割

分割した事業を新しい会社に承継させ、その対価が分割法人の株主に支払われるものである。これにより、分割法人と分割承継法人の株主は同じ人物となり、同じ人物が2つの会社を経営することになる。

吸収分割型分割

分割した事業を既存の事業に承継させ、その対価が、分割法人の株主に支払われるものである。これによって分割承継法人は、既存の株主と分割法人の株主から、株式を保有されることになる。

事業承継・M&Aをご検討中の経営者さまへ

THE OWNERでは、経営や事業承継・M&Aの相談も承っております。まずは経営の悩み相談からでも構いません。20万部突破の書籍『鬼速PDCA』のメソッドを持つZUUのコンサルタントが事業承継・M&Aも含めて、経営戦略設計のお手伝いをいたします。

M&Aも視野に入れることで経営戦略の幅も大きく広がります。まずはお気軽にお問い合わせください。

【経営相談にTHE OWNERが選ばれる理由】

・M&A相談だけでなく、資金調達や組織改善など、広く経営の相談だけでも可能!

・年間成約実績783件のギネス記録を持つ日本M&Aセンターの厳選担当者に会える!

・『鬼速PDCA』を用いて創業5年で上場を達成した経営戦略を知れる!

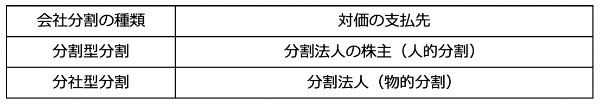

分割型分割と分社型分割の違い

「分社型分割」もまた会社分割の1つで、税法上の分類となる。「分割型分割」が、分割の対価を人に割り当てる人的分割に該当するのに対し、「分社型分割」は、分割の対価を会社に割り当てる物的分割にあたる。

つまり、分割型分割と分社型分割の違いは、分割承継法人からの対価の支払い先にある。

「分社型分割」では、分割承継法人は分割法人に株式を保有されることから、分割法人と分割承継法人の間に親子関係を生じさせることが可能となる。

【分割型分割と分社型分割の違い】

分割型分割の課税リスク

分割法人の法人税

分割法人に生じる法人税とは、分割承継法人に売却する資産の含み益に課税される法人税のことである。

通常の会社分割(非適格分割)では、分割法人から分割承継法人に売却した資産や負債を、時価で譲渡したものとして扱う。そのため、土地や有価証券などに含み益があれば、分割法人に売却益が生じて法人税の課税対象となってしまう。

分割法人の株主に生じるみなし配当

さらに分割型分割では、分割法人の株主に配分される分割承継法人の株式についても、みなし配当として課税対象となる。

みなし配当とは

みなし配当とは、本来は配当にあたらないが、実質的に配当を行ったものと変わらない財産の交付が会社から株主にあった場合、それを配当とみなして株主個人に所得税を課税するという税法のルールである。

配当とは、株主総会の決議によって、株主が保有する株式数に応じた財産を、会社から分配することをいう。配当の原資は、決算の承認によって確定した剰余金であり、分配できる金額には上限がある。

このような形式で配当されたものでなくとも、実質的に配当と変わらない財産の交付が会社から株主に行われた場合、税法では配当とみなし、配当所得として課税する。

分割型分割の対価はみなし配当にあたる

分割型分割において、分割法人の株主に分割の対価として支払われる株式は、分割法人の株主のみなし配当にあたる。

分割承継法人から交付された財産の中で、みなし配当に該当するのは、分割法人である株式会社の資本金等の額の内、その財産の交付の原因となった株式や出資に対応する金額を超える部分となる(所得税法第25条第1項)。

言い換えると、株主が自身で出資した金額の部分は、みなし配当から除外するというものだ。実際の計算は複雑であるが、ここでは、自分で出資した金額を超えるものにだけ課税されていると捉えるとよいだろう。

適格分割とは

「適格分割」とは、分割会社や株主に対する法人税や所得税の課税がない、税務上の会社分割の定義である。

分割型分割が「適格分割」の要件を満たしている場合、分割法人は、帳簿価額によって資産や負債を引き継ぐ税務処理ができる。

時価との差額(含み益)による法人税の課税を将来に繰り延べることができるため、分割時の税負担を和らげる効果があり、組織再編に伴う資金不足の解決策となる。

また、みなし配当についても、配当が行われる原因となった会社分割が「適格分割」に該当する場合は、課税しないこととされている(所得税法第25条第1項第二号)。株主個人に対する課税問題も、「適格分割」で解決できるということだ。

適格分割に該当するかどうかは、分割法人・分割承継法人の関係性などから、一定の要件が定められている。

分割型分割の適格分割の要件

分割型分割における適格分割の要件は、すべてに共通する要件(金銭等不交付要件、按分型要件)と、分割法人・分割承継法人などの支配関係に応じて変わる要件に分かれる。

共通要件(金銭等不交付要件、按分型要件)

金銭等不交付要件とは

分割型分割における分割の対価は、分割承継法人または分割承継親法人の株式等であり、これ以外に資産の交付がないことが大前提となる。したがって対価として金銭を交付した場合、適格分割にはならない。

按分型要件とは

分割法人の株主に交付される株式の数は、各株主の持ち株比率に応じた数でなければならない。

支配関係に応じて変わる要件

完全支配関係がある場合

完全支配関係とは、法人の発行済株式等の100%を保有する関係のことである。

分割法人と分割承継法人の間に完全支配関係がある、あるいは、分割法人と分割承継法人との間に「同一の者」による完全支配関係がある場合が該当する。

「同一の者」による完全支配関係とは、例えば、A社の完全子会社であるB社とC社がある場合に、B社とC社の間で吸収分割型分割をするケースなどだ。

分割法人と分割承継法人、同一の者との間に完全支配関係があり、尚かつ、分割後にも完全支配関係の継続が見込まれる場合(同一の者の場合、同一の者と分割承継法人の関係の継続が見込まれる場合)、共通要件(金銭等不交付要件、按分型要件)を満たしていれば、適格分割に該当する。

なお、新設分割型分割の場合、分割前に分割承継法人がないことから、完全支配関係の判定方法がやや異なる。

単独新設分割の場合、分割後の分割法人と分割承継法人の間に完全支配関係があるかどうか、あるいは、分割法人と分割承継法人との間に同一の者による完全支配関係があるかどうかで判定する。(分割後の継続見込み要件は前に同じ)

複数新設分割の場合、分割前に他の分割法人との間で完全支配関係があるかどうか、あるいは、同一の者による完全支配関係があるかどうかで判定する。

支配関係がある場合

支配関係とは、法人の発行済株式等の50%超を保有する関係のことである。

分割法人と分割承継法人の間に支配関係がある場合、あるいは、分割法人と分割承継法人との間に「同一の者」による支配関係がある場合が該当する。

支配関係がある分割型分割において、適格分割の要件を満たすには、共通要件(金銭等不交付要件、按分型要件)と分割後も関係の継続が見込まれることに加えて、以下の3つの要件を満たす必要がある。

・主要な資産・負債が分割承継法人に移転していること

・おおむね80%以上の従業員が分割承継法人の業務に従事する見込みがあること

・分割事業の継続見込みがあること

支配関係がない場合(共同事業)

支配関係のない法人の間で行う分割型分割において、適格分割の要件を満たすには、共通要件(金銭等不交付要件、按分型要件)に加えて、次のア~カのすべてを満たす必要がある。

ア 事業に相互関連性があること

イ 事業の規模が近いこと(※1)、または互いの特定役員(※2)のいずれかの人物が分割承継法人の特定役員になる見込みがあること

ウ 交付される株式のすべてが支配株主によって継続保有される見込みがあること

エ 主要な資産・負債が分割承継法人に移転していること

オ おおむね80%以上の従業員が分割承継法人の業務に従事する見込みがあること

カ 分割事業の継続見込みがあること

(※1)それぞれの売上金額、当該分割事業と分割承継事業のそれぞれの従業者の数若しくはこれらに準ずるものの規模の割合がおおむね5倍を超えないこと

(※2)役員等、社長、副社長、代表取締役、代表執行役、専務取締役若しくは常務取締役又はこれらに準ずる者で法人の経営に従事している者

支配関係がない場合(スピンオフ)

支配関係のない会社が、新設分割型分割によって事業をスピンオフさせる場合の要件である。

共通要件(金銭等不交付要件、按分型要件)に加えて、次のア~オのすべてを満たす必要がある。

ア 分割前、分割法人に他の者からの支配関係がなく、かつ、分割後、分割承継法人に他の者からの支配関係が生じる見込みがないこと

イ 分割法人の特定役員(※4)のいずれかの人物が分割承継法人の特定役員になる見込みがあること

ウ 主要な資産・負債が分割承継法人に移転していること

エ おおむね80%以上の従業員が分割承継法人の業務に従事する見込みがあること

オ 分割事業の継続見込みがあること

適格分割の判定に注意が必要な分割型分割

無対価分割型分割

分割承継法人から対価の支払いがない「無対価分割」の中にも、分割型分割に該当する会社分割がある。

具体的には、無対価による会社分割のうち、以下の①と②のいずれか一方の条件を満たす会社の間で実施される吸収分割のことである。(法人税法第2条第12の9号ロ)

①分割承継法人が分割法人のすべての株式を保有している場合

②分割法人が分割承継法人の株式を保有していない場合

例えば、100%子会社(分割法人)から親会社(分割承継法人)に事業を承継させる場合(①に該当)や、100%子会社同士で吸収分割をさせる場合(②に該当)などがある。

適格分割に該当するには

上記①は適格分割に該当するが、②のうち、例えば100%子会社同士による吸収分割については、下記のアとイの要件を満たす必要がある。

ア 分割前に、分割承継法人と分割法人の間に次のいずれかの関係があること

・分割承継法人が分割法人の発行済株式等の全部を保有している

・分割法人の株主(分割法人・分割承継法人を除く)と分割承継法人の株主(分割承継法人を除く)が保有する各株式数のうち、分割法人の発行済株式総数(分割承継法人が保有するものを除く)に占める割合と、分割承継法人の発行済株式総数に占める割合が等しい

イ 分割後に同一の者(例では、完全親会社)と分割承継法人との間にその同一の者による完全支配関係が継続すると見込まれること

判断のポイントとなるのは、アとイのどちらともが完全支配関係にあることだ。

無対価分割型分割を適格分割とするには、完全支配関係が必要であり、支配関係では要件を満たさない。

三角分割

三角分割とは、分割承継法人から分割法人に支払われる対価が、分割承継法人の株式ではなく、分割承継「親」法人の株式である会社分割をいう。

三角分割も、税法上の分割型分割に該当し、要件を満たせば適格分割にも該当する。

適格分割の要件は、原則として通常の分割型分割と変わらないが、下記の2点に注意が必要である。

・分割法人への対価が、分割承継「親」法人の株式のみに限られること

・分割承継法人と分割承継親法人の間に、完全支配関係が必要であること

分割型分割のメリット3つ

分割型分割のメリット3つを紹介する。

メリット1.不採算部門の切り離しができる

分割法人は、不採算部門の事業を切り離すことでコア事業の経営に集中することができる。

また、通常の事業譲渡では資産の含み益が課税対象となるが、分割型分割では、適格分割の要件を満たせば含み益の税負担は生じない。

メリット2. 株式での支払い可能

分割承継法人は、分割を受けた事業の対価を株式で支払うことができる。資金の準備ができなくても、分割を進めることが可能である。

メリット3. 分割承継法人の株式を取得できる

分割法人の株主は、分割承継法人の株式を対価として取得できる。適格分割の要件を満たせば、みなし配当にもあたらない。

分割型分割のデメリット

続いて分割型分割のデメリットを1つ紹介する。

適格分割が難しい

適格分割の要件を満たせば税負担が軽減されるが、その要件が分かりづらいことが難点である。方法を誤ると高額な税金を支払うことになる場合があるので、注意が必要だ。

分割型分割の実行の際は必ず税理士に相談しよう

分割型分割について、その特徴やみなし配当となるケース、適格分割の要件について解説した。分割型分割では、適格分割の要件を誤ると多額の税金を払わなければならないこともあり、その要件を理解することは困難であろう。

分割型分割を実行する際は、必ず税理士に相談した上で、満たさなければならない要件をリストアップするなどし、計画的に進めることを忘れないで欲しい。

事業承継・M&Aをご検討中の経営者さまへ

THE OWNERでは、経営や事業承継・M&Aの相談も承っております。まずは経営の悩み相談からでも構いません。20万部突破の書籍『鬼速PDCA』のメソッドを持つZUUのコンサルタントが事業承継・M&Aも含めて、経営戦略設計のお手伝いをいたします。

M&Aも視野に入れることで経営戦略の幅も大きく広がります。まずはお気軽にお問い合わせください。

【経営相談にTHE OWNERが選ばれる理由】

・M&A相談だけでなく、資金調達や組織改善など、広く経営の相談だけでも可能!

・年間成約実績783件のギネス記録を持つ日本M&Aセンターの厳選担当者に会える!

・『鬼速PDCA』を用いて創業5年で上場を達成した経営戦略を知れる!

文・中村太郎(税理士・税理士事務所所長)