企業活動において、「オペレーション」は会社の生産性を左右する重要なものだ。なかにはオペレーションを見直すことで、強大な競争力を確立した企業も存在する。そこで今回は、オペレーションの概要や意味に加えて、具体的なプロセスなどを解説していく。

目次

オペレーションとは?ビジネスシーンでの意味

ビジネスシーンにおけるオペレーションとは、業務目標を達成するために企業の運営体制や業務の遂行手順を定めることだ。場合によっては、別部門同士のつながりを構築する必要もあるので、「業務連鎖」と言い換えられることもある。

例えば、飲食業界では厨房内の作業を「キッチンオペレーション」と呼ぶことがあり、店舗によっては調理手順だけではなく、食器や食材の管理方法までシステム化している。一方で、イベント業界のオペレーションには、スタッフの人数や配置、設営や撤去のスケジュール、当日の進行手順などが全て含まれる。

オペレーションの定義は業界によって異なり、例えばIT業界や建設業界ではツールの操作手順を表すことが多い。

オペレーションの類義語は?

オペレーションという言葉を使いこなすには、他の類義語との違いを理解しておく必要がある。以下では特に混同されやすいものに絞って、オペレーションの類義語を紹介する。

1.マネジメント

マネジメントは経営資源(人や資金など)の適切な管理や、経営手法を意味する用語である。以下では、ビジネスシーンにおける代表的なマネジメントの例を紹介する。

<戦略的マネジメント>

自社が目指すべき立場や目標(シェア率など)を設定し、それを達成するための長期的な戦略を立てること。

<組織マネジメント>

生産性を高めるために、管理職以外(一般的な従業員や部署など)の組織全体を見直すこと。人材の再配置だけではなく、従業員に対する心身のケアなども含まれる。

<トップマネジメント>

企業の首脳部にあたる社長や副社長などが、経営計画の策定や組織管理を行うこと。また、首脳部自体をまとめて「トップマネジメント」と呼ぶケースもある。

オペレーションの見直しは、企業のマネジメントを改善する一つの手段である。中でも一つひとつの作業プロセス(在庫やスケジュールの管理など)を見直す施策は、オペレーションマネジメントと呼ばれている。

2.ディレクション

ディレクションとは、主にモノづくりに関する進捗管理や製作指示を表す用語である。「上司から細かいディレクションが入った」のように単体で使われることもあるが、他の言葉と組み合わるケースも多い。

<ディレクション業務>

企画から製作まで、製品づくり全体に深く関わる業務のこと。ディレクション業務を担当する者は、そのプロジェクトの総指揮者となる。

<ディレクションスキル>

プロジェクト全体を管理・進行する能力のこと。総指揮者(ディレクター)となる人物には、高いディレクションスキルが求められる。

<デザインディレクション>

Webデザインや衣服のデザインなど、デザイン全般に関するプロセスを管理すること。

ディレクションは、会社全体のオペレーションを改善する一つの手段とも言い換えられる。各部署のディレクションを改善すれば、効率的なオペレーションを構築しやすくなるだろう。

3.コントロール

「調整」や「制御」を意味するコントロールは、組織や部門、人などをより良い方向に導く戦略を表す用語である。以下の例のように、オペレーションとほぼ同じ意味合いで使われることもある。

<経営コントロール>

さまざまな指標を用いて課題を修正するなど、経営全体を管理する行動のこと。

<セルフコントロール>

経営者や従業員が、自身のメンタルや体調を整えること。

<マネジメントコントロール>

直近の目標や計画、予算などを見直して、各部門の目的を達成させる施策のこと。組織規模が比較的大きな企業で行われるケースが多い。

上記のような施策は、企業のオペレーションを改善することにもつながる。

4.ハンドリング

ハンドリングとは、プロジェクトの進行や従業員の動きをうまく調整することである。以下の例文から分かるように、ハンドリングはプロジェクトや人を対象にすることが多く、「経営をハンドリングする」「組織をハンドリングする」のような規模が大きいものにはあまり使われない。

- プロジェクトがうまく進むように、部下の動きをハンドリングする

- 経営のハンドリングを間違えなければ、この商品の売上は伸びるはずだ

- 新入社員をうまくハンドリングすることが、優秀な人材を育てることにつながる

なお、IT業界でハンドリングという言葉を用いる場合は、ソフトウェアやプログラムに対して「適切な処置をすること」を表すケースが多い。例えば、特定の事象が発生した場合の対処は「イベントハンドリング」、プログラムのエラーに対する処置は「エラーハンドリング」と呼ばれている。

オペレーションマネジメントとは?基本的なプロセスについても解説

オペレーションマネジメントとは、社内の経営資源を有効活用するために、一つひとつの作業プロセスを見直す施策である。業種によって目的はやや異なるが、基本的には組織全体やチーム力の強化、生産性の向上、トラブルやリスクの低減といった効果を期待できる。

ここからはオペレーションマネジメントの基本的なプロセスと、効率的に進めるポイントや注意点などを解説する。

【STEP1】実行計画の立案(プランニング)

通常、オペレーションマネジメントはPDCAサイクルで進められることが多い。したがって、まずはゴールとなる目標を設定し、「どのプロセスを見直すべきか」を精査しながら、全体の実行計画を立案する。

実行計画の立案では、「誰が・なにを・いつまで・どのように」までプランを深堀りすることが重要だ。具体的なプランニングをしておかないと、施策を推し進める中心人物や責任の所在などが曖昧になってしまう。

計画の方向性については、オペレーション改善の意義を整理すると判断しやすい。例えば、厚生労働省は業務改善の手引き(介護サービス事業)において、「人材育成」「チームケアの質の向上」「情報共有の効率化」の3つの意義を設定している。

参考:厚生労働省「介護サービス事業における生産性向上に資するガイドライン」

途中で方向性を見誤らないように、まずはオペレーションマネジメントに取り組む意義や目的を明確にしよう。

【STEP2】全体的なスケジュールの決定

基本的にオペレーションマネジメントは中長期の施策になるため、スケジュールの調整も欠かせないプロセスである。特に上流工程と下流工程に分かれるような業務は、計画的に施策を進めないと下流工程の改善までたどり着けなくなってしまう。

また、時間的なスケジュールだけではなく、人員・設備・コストなどの配分も考えておきたい。時間と経営資源は限られるため、一つひとつの施策をしっかりと精査しながら、綿密なスケジュールを組み立てよう。

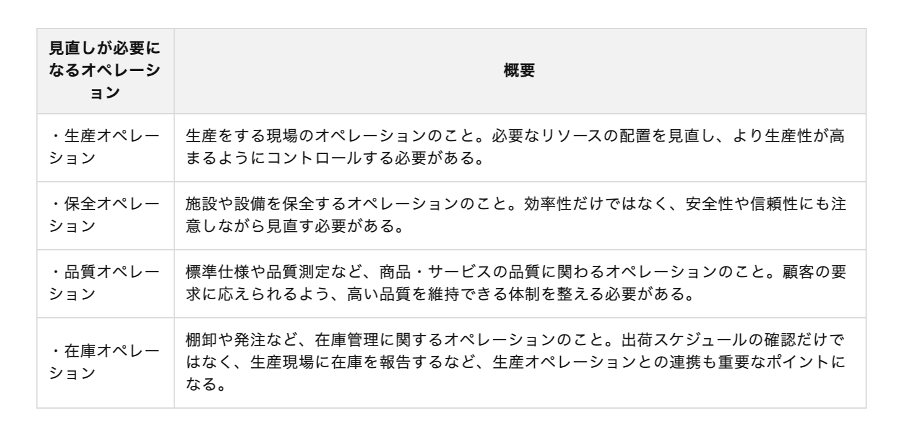

【STEP3】4つのオペレーションを見直し、改善に取り組む

オペレーションマネジメントの各施策は、以下の4つに分類すると効果を測定しやすい。

最初から全体のプロセスを見直すと、会社や事業の規模によっては混乱してしまうリスクがある。課題や問題を抱えている業務も特定しづらくなるため、まずは在庫オペレーションなどの上流工程から見直すことが重要だ。

上流工程を変更すると、必然的に下流工程のプロセスも変わってくる。モノづくり全体の流れを意識して、上流工程にあたるオペレーションから優先的に改善していこう。

【STEP4】データ共有と評価・改善

会社の運営体制をより良くするためには、実行したオペレーションマネジメントについても見直す必要がある。期待した効果が表れなければ、費やしたコストや時間を無駄にしてしまうので、マネジメントの後には「データ共有」と「評価・改善」に取り組むことが必須だ。

各オペレーションのデータを取得・共有したら、そのデータをもとに「どんな効果が表れたのか?」を冷静に分析し、改善できる部分が見つかったら積極的に手を加えていこう。

オペレーショナル・エクセレンスとは?運営体制を構築するポイント4つ

オペレーショナル・エクセレンスとは、度重なるマネジメントによって各オペレーションを徹底的に磨き上げることだ。理想的なオペレーションを実現するには、どのような運営体制を構築すれば良いだろうか。

1.オペレーションマネジメントを進化させるサイクルを構築しているか

オペレーショナル・エクセレンスを目指すには、オペレーションを日々改善する必要がある。一度の施策では全ての課題に対処することは難しいため、根気よくPDCAサイクルを回すことが重要だ。

- Plan(計画)

- Do(実行)

- Check(評価)

- Action(改善)

近年ではデジタル技術の発達によって、業務の改善方法が大きく変わりつつある。現時点では最適に思えるプロセスでも、数年が経てば時代遅れになるかもしれない。新たなシステムの導入も視野に入れて、一つひとつのオペレーションを定期的に見直そう。

2.顧客の要望のみを重視しすぎていないか

質の高い商品・サービスを提供する上で、顧客の要望を実現させることは重要だ。しかし、顧客の要望のみを重視すると、生産の効率が著しく下がってしまうため、会社をスムーズに成長させることが難しくなる。

したがって、生産オペレーションや品質オペレーションを見直す際には、「顧客の要望」と「生産効率」のバランスを取らなくてはならない。いずれか一方に傾くと、コストの増加や需要低下などを引き起こしてしまうため、最適なバランスを維持できるように慎重に各オペレーションを見直そう。

3.社内全体でオペレーションマネジメントの重要性を意識できているか

経営者だけがオペレーションマネジメントに取り組んでも、従業員にその考えが浸透していなければ、本当の意味で運営体制を整えることはできない。業務プロセスを変革すると、従業員にある程度の負担がかかるため、強引に進めると現場のモチベーションが下がってしまう。

例えば、生産性向上に役立つデジタル技術を導入しても、デバイスに不慣れな従業員は使いこなすことができない。かえって逆効果になる可能性もあるため、場合によっては新たな教育体制を整える必要もあるだろう。

したがって、オペレーションマネジメントの重要性は従業員に共有し、社内の意識を統一しておこう。

4.IT技術をうまく活用できているか

現代のオペレーションマネジメントにおいて、やはりIT技術の活用は欠かせない。IT技術を導入すると、これまで手作業で行ってきた業務を自動化したり、より効率的で安全な生産ラインを構築したりできる。

IT技術の導入にはコストがかかるものの、導入後に節約できる人件費や備品代などを考えれば、総合的に運営コストを抑えられるはずだ。近年ではさまざまな分野にIT技術が浸透してきているので、業務効率化やコスト削減を目指している経営者は、これを機に自社の業務体制を見直してみよう。

業界・分野別:オペレーションの意味と使い方

ビジネスシーンで「オペレーション」という言葉を使う場合であっても、実は使用する業界によって意味合いが若干変わってくる。そこで次からは、「IT業界・飲食業界・イベント業界」の3つに分けて、オペレーションの意味を詳しく解説していこう。

1.IT業界

IT業界におけるオペレーションは、主にソフトウェアやハードウェアの管理・操作・実行を意味する。また、事業としてソフトウェアなどを操作・運用する場合に、その工程全体を「オペレーション業務」と呼ぶことも合わせて覚えておきたい。

細かく見るとオペレーション業務の内容は幅が広く、ケースによってはシステムの修正作業やウイルス対策なども含まれる。

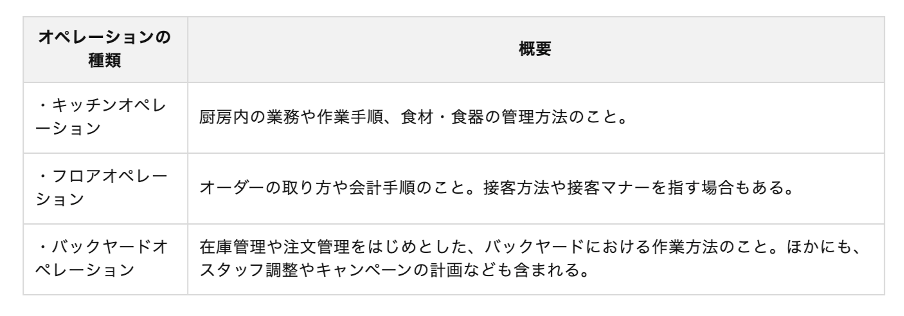

2.飲食業界

飲食業界では、店舗運営の作業手順や管理方法を指すものとして「店舗オペレーション」という言葉が使用されている。また、細かい業務内容によって、以下の3つのオペレーションに分けられている点も飲食関係者は覚えておきたい。

いずれの店舗オペレーションも、店舗をスムーズに回すためには必要なものだ。上記のように3つのオペレーションに分けて、それぞれの業務内容や作業手順などを見直せば、飲食店の運営環境は大きく改善される可能性がある。

3.イベント業界

イベント業界では、イベントの進行手順全体をオペレーションと呼んでいる。では、具体的にどのようなものが該当するのか、以下でいくつか例を見てみよう。

- 何人のスタッフを配置するのか?

- それぞれのスタッフをどこに配置するのか?

- 各スタッフが、どのような業務をこなすのか?

- 当日はどのようなスケジュールで進めるのか?

- 設営や撤去にどれくらいの時間をかけられるのか?

費やせる時間が限られているイベント業界では、上記のようにさまざまな業務を細かく見直す必要がある。

4.金融業界

中央銀行による金融調節の主な手段をオペレーションと呼ぶ。具体的な金融調節取引としては、民間金融機関との間で実施したり、国債などの売買や資金貸し付けしたりするなどの取引がある。他の業界とは異なり、業務や作業手順などとは違う意味になるため、注意したい。略して「オペ」とも表現するほか「公開市場操作」とも呼ばれる。

資金供給オペレーション(買いオペ)や資金吸収オペレーション(売りオペ)は、日本の中央銀行(日本銀行)が実施する代表的なオペレーションだ。これらのオペレーションにより、中央銀行は金融市場の資金量を調整し、金融調整を行う。買いオペは、景気低迷時に金融市場に資金供給量を増やして金利を下げる施策だ。

一方売りオペは、景気が加熱している場合に資金量を減らし金融引き締めを行い、金利を上げる施策である。2022年現在、日本銀行が行っている金融緩和政策は買いオペなどの金融緩和政策であり、米国や欧州の中央銀行は、インフレ対策として政策金利引き上げによる金融引き締め政策を実施している。

5.建設業界

建設業界では、機械の操作や運転をオペレーションと呼ぶ。例えば建築現場でオペレーションと言えば、建設用の機械や重機の操作を指す。また建築物の設計段階でCAD(Computer Aided Design:コンピュータによる設計支援)の操作は「CADオペレーション」と言う。

オペレーションを行う人は、オペレーターと呼ばれる。求人情報などで「CADオペレーター」とある場合は、CADの操作により建築設計を補助する作業を担当する人を指す。

6.医療分野

医療分野においては、外科手術のことを「オペレーション」と呼ぶ。単純に「オペ」と省略されることも多い。手術室のことは「オペ室」と呼ばれる。オペ室では、外科医・麻酔医・看護婦(機械出し・外回り)、臨床工学士らが在室し、手術解除・機器の整備など手術にまつわる業務全般を行う。

7.数学分野

数学分野では、計算や数学の記号に沿って数値を求めることや、データ処理などをオペレーションと呼ぶ。「数を操作する」と考えれば、オペレーションの基本的な意味に沿った使われ方だと言える。

企業がオペレーションを見直す効果と必要性

企業がさまざまなオペレーションを見直すと、以下のような効果を期待できる。

- ムダな作業を省くことで、労力やコストを節約できる

- 手の空いた人材を、最適な業務に再配置できる

- ルーチンワークをマニュアル化することで、トラブルのリスクを防げる

これまで問題なくこなせていた業務でも、細かく見直すとムダや欠陥が見つかることは多い。デジタル技術の導入によって、競合他社が生産性を大きく改善することも考えられるので、どのような企業にもオペレーションマネジメントは必須といえる。

また、オペレーションの最適化は従業員の負担減にもつながるため、優秀な人材が集まりやすくなったり、現場のモチベーションが上がったりなどの効果も期待できる。持続的な経営体制を整えるために、PDCAサイクルを回しながらオペレーショナル・エクセレンスの状態を目指そう。

オペレーションマネジメントは、生産性の向上につながる

今回紹介したように、オペレーションを見直すことは生産性の向上につながる。会社を成長させるために、オペレーションマネジメントへの取り組みは必須とも言えるので、これまで意識してこなかった経営者は自社のオペレーションを今一度チェックしておきたい。

ただし、間違った方向性でマネジメントを進めると、投入したコストや時間が無駄になる恐れがあるため、行動の前には必ず実行計画を策定しておこう。