就業規則をゼロから作成するのはとても難しい。そのため、厚生労働省のHPで公開されている就業規則のひな形をそのまま使っている会社もあるだろう。ただ、実際は自社の業種特性や独自の就業形態に合わせて就業規則を作成しないと、意外と不都合が生じるものだ。

働き方改革関連の重要な法施行が2020年4月に続々と行われている。本稿では最新の法令に合うように就業規則を見直し、変更する際には、どんなところに注意すればよいのか、働き方関連法案の改正を反映させた規定はどうすればよいのかを見ておきたい。

目次

就業規則の変更が必要になる主な場面は?

厚生労働省のHPでは、すぐにダウンロードできる就業規則を公開している。このモデル就業規則は、「法令をしっかりと遵守している」という意味ではベストといえる。ただ、会社の業種特性や企業独自の就業形態に合っていない規則もあるため、自社に合わせた変更が必要だ。

モデル就業規則と会社の実態のずれ

例えば、「勤務成績又は業務能率が著しく不良」の場合、解雇できることになっている。しかし、「著しく」とはどれくらいであれば「著しい」といえるのであろうか。また、「次のとおり休暇を与える。 1.裁判員又は補充裁判員となった場合 必要な日数、2.裁判員候補者となった場合、必要な時間」と書いてあるが、普通の年次有給休暇を取得させるのでは不十分だろうか。

モデル就業規則を参考に自社の就業規則を作成するのはよいことである。ただし、以下の点については、自社の就業規則と比べてよく検討しなければならない。

・法令で義務付けられているのか

就業規則には、絶対的必要記載事項と呼ばれる「必ず記載しなければならない事項」と相対的必要記載事項と呼ばれる「ルールがある場合には記載しなければならない事項」がある。労働時間や休憩、休日、賃金の決定・支払方法、退職に関する事項など、労働条件の基本的な事項は、絶対的必要記載事項として就業規則に記載しなければならない。

相対的必要記載事項は、労働者に共通のルールとして適用させるのであれば、記載が必要な事項である。また、法改正により就業規則を変更しなければならなくなるケースも多い。「時間外労働月60時間超部分の割増率の変更」や「年次有給休暇の年5日取得の義務化」などは、その代表例といえるだろう。

・自社の業種特性や就業形態にあっているのか

建設業や飲食店など、業種によって始業・終業の時刻や休日の設定、1日や週の労働時間が異なることが多い。また、事務員や営業担当、現場で作業する従業員など、職種によって就業形態が異なることもあるだろう。業種特性や就業形態にあったルールにしなければ無理が生じ、社内が混乱することもある。

・あいまいな表現でトラブルに発生することはないか

懲戒解雇事由で「勤務状態が著しく不良」といっても、どこからが著しく不良といえるのかは判断できず、トラブルになるケースがある。モデル就業規則にあるように、「正当な理由なく無断でしばしば遅刻、早退又は欠勤を繰り返し、○回にわたって注意を受けても改めなかったとき」などとしたほうが具体的で明確であり、従業員から反論されることも少ないだろう。

・自社の財務内容、体力面で運用が可能なのか

法により義務付けられているものは別にして、新たな休暇制度や勤務制度を導入する際には、会社の財務内容や体力面を考慮して制度を設けなければならない。非正規社員の正社員転換制度や健康経営などは積極的に推進したい制度である。しかし、やみくもに導入するのはおすすめできない。

制度導入の際には、事業計画をよく検討し、5~10年程度のスパンでキャッシュ・フローの推移などをよく検討してから導入しなければ財務内容を悪化させてしまう。自社の財務内容、体力面を考慮して「できるものから推進して行く」という考え方も必要だ。

できれば、会社の実態に合わせてカスタマイズし、削るところは削って使わないと、会社に馴染まないことがある。では、いざカスタマイズしようと、就業規則変更の作業に取り掛かっても、かなりの時間を費やさないと、適切なものは作成できないものだ。

労働基準法の改正により就業規則も変更しなければならない

就業規則は会社の法律みたいなものだ。しかし、労働基準法との関係でいうと、就業規則に規定されている条文が、労働基準法よりも労働者にとって不利であれば、労働基準法の基準に合わせなければならない。そのため、労働法関連の改正があれば、その比較で就業規則も改正せざるを得ない。

これまで、労働基準法および、その関連法はたびたび大きな改正を繰り返してきた。働き方改革では、有給の取得率が低下していることを鑑みて、必ず一定日数の年次有給休暇を取得させるために「年5日の取得義務化」が設けられ、2019年4月に改正されている。

他にもパート社員、アルバイト社員など有期雇用契約の社員が5年を超えて更新した場合に「無期転換の申し出ができる」ということも大きな改正だ。無期転換を申し出する社員の待遇をどうするのか、などに苦心した会社も多かいだろう。

さらに2020年4月から派遣社員を雇用する会社と大企業に対して、「同一労働同一賃金のルール」が適用され、翌年には中小企業にも適用されている。昔のように、正社員は優遇されて当たり前、パート社員は保険なしで都合よく雇用できる、という感覚は時代遅れとなっている。

就業規則が、時代にあっているのかを、定期的に確認をする必要があるのだ。つまり、変更が必要になる場面は、「法律改正があったとき」、そして「社内の実態と就業規則の記載が合わなくなったとき」といえる。

働き方改革で就業規則の変更が必要になる項目には何がある?

働き方改革で法改正があった項目のなかから、就業規則の変更が必要になる項目を見ていこう。

・時間外労働の上限規制・時間外労働月60時間超部分の割増率の変更

時間外労働の上限は、月45時間・年360時間が原則である。しかし、医師や自動車運転手、建設業の一部などを除き、必ず1ヵ月の時間外労働と休日労働の合計は100時間未満、2~6ヵ月の平均で80時間以内にしなければならない。

中小企業では、時間外労働月60時間超の部分の割増率50%以上とする措置が猶予されていたが、2023年4月からは適用しなければならなくなった。割増率は、賃金規定に明記する必要があるだろう。

・年次有給休暇の年5日取得の義務化

2019年4月から1年で10日以上年次有給休暇が付与される労働者に対し、5日は必ず取得させなければならなくなった。年5日の取得が確保できる制度があれば、必ずしも年次有給休暇の年5日取得の義務を就業規則に規定する必要はない。しかし、制度がない場合は使用者が時季を指定する根拠を設けるのがよいだろう。

・医師による面接指導の対象要件の拡大

就業規則における安全衛生の項目の見直しも必要だ。一般の労働者の場合、時間外・休日労働時間数の合計が80時間超(100時間超から変更)となると、本人の申し出があれば医師による面接指導を実施しなければならない。

なお、新技術・新商品の研究開発業務に従事する労働者は、時間外・休日労働時間数の合計が100時間を超えると医師による面接指導を行わなければならない。また、高度プロフェッショナル制度の場合も在社時間と事業場外で労働した時間の合計である健康管理時間が週40時間を超え、その超過時間が1ヵ月で100時間超となると医師による面接指導を行わなければならない。

・3ヵ月を超える清算期間のフレックスタイム制や高度プロフェッショナル制度

これまでフレックスタイム制では、清算期間を1ヵ月以内で設定していた。しかし、3ヵ月を超える清算期間を設定することが可能になった。また、高度プロフェッショナル制度の創設も話題を呼んだ。制度を設ける際には注意しなければならない。

・衛生委員会への産業医の勧告内容の報告義務・産業医に対する情報提供義務

会社は、産業医の健康管理上の勧告を受けた際、遅滞なくその内容を衛生委員会に対して報告しなければならない。また、会社は産業保健業務を行うために必要な一定の情報を産業医に提供することも必要となる。

・同一労働同一賃金への対応

正規雇用の労働者(無期雇用フルタイム)と非正規雇用の労働者(パートやアルバイトの従業員。有期雇用の従業員、派遣社員)との間にある不合理な待遇差解消を行うのが、いわゆる同一労働同一賃金だ。不合理な待遇差を設けることを禁止しており、賃金や手当、福利厚生など個々の待遇ごとに規定を整備しなければならない。

・セクハラ・マタハラ・パワハラへの対応

職場のパワーハラスメント・セクシュアルハラスメント・妊娠・出産・育児休業に関するハラスメントを防止するための「雇用管理上講ずべき措置」を取ることが、会社に義務付けられている。

就業規則変更の手続きの流れは?

就業規則を変更する際の流れを説明しよう。

改正すべき内容、追加する内容をピックアップ

まず、法律が改正され、もしくは実態と合わなくなった点について、改正すべき内容もしくは実態と合わなくなった点をピックアップすることから始めよう。もし、法律改正に伴う見直しであれば、社内でするよりも、まずは、社会保険労務士のような専門家に任せるほうがいいだろう。さらに専門家に任せる場合には、追加で入れたほうがいい項目を聞いておくのもおすすめだ。

「労働者が仕事中にSNSにプライベートをアップしたが、仕事中はスマホの使用を制限するべきか。」「突然、労働者と連絡が取れなくなったときに、会社が解雇することはできるのか。」「労働者が自転車通勤をしているが、通勤中に通行人にけがをさせた場合に、会社は賠償すべきか。」など、すぐには判断できない事例について検討しなければならない場合もある。

改正前、改正後の内容を従業員に周知

変更すべき項目、追加すべき項目が整理できたら、その改正前と改正後の内容について書かれている書面を、一度、社内で回覧して、従業員の意見を聞いておこう。就業規則の変更届を労働基準監督署に提出するためには、従業員代表の意見書を添付する必要がある。この従業員代表を選出するためにも、この事前の根回しは欠かせない。

従業員代表の意見書がポイント

社内での根回しが無事に済めば、就業規則変更届に従業員代表の意見書を添付して、管轄の労働基準監督署に提出する。

昔であれば、社長が「君、ここに署名押印しておいてくれよ。」と、言われたとおりにすぐに署名してくれる従業員を指名することもあったかもしれない。しかし、従業員代表か民事的な手法で全労働者の過半数から選任される必要があり、今はそれが許されない。労働者代表の選任方法も重要なのである。

代表者は意見の欄には「同意します。」と書く必要はなく、「この部分が同意できない。」「反対します。」と書いてもよい。意見が書いてあるということが、就業規則に添付する従業員代表の意見書の要件である。

就業規則変更についておさえておくべき3つの注意点

就業規則を変更する際には注意が必要な点がいくつかある。会社にとっても従業員にとっても不利益にならないよう十分検討しなければならない。

1.就業規則の不利益変更に該当するか(300文字追記)

一番問題となりやすいのは、「固定残業代」など、賃金についての規程かもしれない。なぜ、これが不利益変更に該当するのかというと、安易に固定残業代の金額を変更すれば労働条件が「下がる」とみなされる場合があるからだ。固定残業代を導入する場合には注意点がある。その固定残業代が「何時間分の残業代に該当するのか明示すること。」「もし明示された時間を超えた残業をしているのであれば、超過した勤務時間に対して別途残業代を支給すること。」の2点だ。

「新たに固定残業代を設ける」「金額を増加する」といった場合、不利益変更とはいえない。しかし、「金額を減少させる」「時間数を増加させる」といった場合は不利益変更になる可能性がある。労働契約法でも就業規則の変更により労働条件を不利益に変更する場合には、同意を得ることが必要だと定められている。

(就業規則による労働契約の内容の変更)

引用:労働契約法 | e-Gov法令検索

第九条 使用者は、労働者と合意することなく、就業規則を変更することにより、労働者の不利益に労働契約の内容である労働条件を変更することはできない。ただし、次条の場合は、この限りでない。

これをしっかりと理解せず、管理職手当や営業手当など、残業代と慣習的にみなしている項目を固定残業代に振り替えるというのは問題だ。それ以外を残業代の計算から除外できないし、少しでも残業代を減らそうと「残業代は手当に含まれる。」などと変更すると、「不利益変更」とみなされる場合があるので、注意が必要である。

労働契約法第9条の条文にあるように、そもそも固定残業代について従業員の合意が得られていなければ無効になるリスクがある。

また、退職金規程についても確定拠出年金に移行するなど、できるだけ会社の負担を削減することを規定に入れたいかもしれないが、従業員が受け取るべき退職金が減額する可能性があれば、不利益変更に該当する。しっかりと個々人に説明し、説明を受けたという署名押印するくらいの手間をかける必要がある。

そのほか、有期雇用契約労働者を雇い止めする場合にも注意が必要だ。雇用契約5年を超えて更新した有期雇用労働者は、会社に「無期転換」を申し出ることができる。そのため、無期転換の申し出ができないような規程、例えば、「契約の更新は3度まで」など、それまでに就業規則になかった規程等を入れるのも不利益変更となる可能性がある。さらに、有期雇用契約労働者を無期転換した場合に、労働条件を下げるというのも不利益変更にあたる。

2.直近の法改正、判例動向に対応するか

就業規則は直近の法改正に対応する必要がある。判例で下された結果を会社に反映できなければ、「会社のせい」だと賠償責任を負ったり、リスクを負ったりすることも多い。知らなかったでは済まされないのだ。

業務上の過重労働やうつなどで自殺した労働者などの裁判が起こったあと、50人以上雇用する会社にストレスチェックの義務化もされた。2020年4月施行の働き方改革は、近年の労働問題で取りざたされてきた、メンタルヘルスや過重労働、派遣労働者の不安定な身分の解消など、問題になっているほとんどの労働者問題を解決するための改正だと考えていいだろう。

「昔はこうだった」「こんな小さい会社に調査なんて来ないんだから、変える必要はない」などと言っていては、会社は存続できなくなっている。厚生労働省のHPで公開されている、全国の都道府県労働局が労働基準法などの違反事例を見てみると、大企業ばかりが企業名と違反内容が公開されているわけではない。

3.現在の自社の実状と合致した内容になっているか

厚生労働省のモデル就業規則を自社に合ったものにする必要性についてはすでに述べた。その例として挙げられるのが、年次有給休暇の規程である。「採用日から6ヵ月間継続勤務し、所定労働日の8割以上出勤した労働者に対しては、10日の年次有給休暇を与える。その後1年間継続勤務するごとに、当該1年間において所定労働日の8割以上出勤した労働者に対しては、下の表のとおり勤続期間に応じた日数の年次有給休暇を与える」という条文をこのまま使っている会社は多いのではないだろうか。

だが、毎年4月1日付で新入社員を採用し、中途入社の社員が全くいない会社はないだろう。上記の文章通りに労働者に年次有給休暇を付与しようとすると、有給の権利発生日が異なることに気づく。4月1日入社であれば10月1日、7月1日であれば翌年1月1日、というように、バラバラに取得日が発生してしまうと、それをそれぞれ管理しなければならない。いつ有給が発生して、何日取得し、繰越は何日なのか、などを管理ができているか、会社の実態と比較してほしい。

法改正を見越した改正項目や新たに導入する制度の検討

働き方関連法案の改正に伴い、労働時間、年次有給休暇の取得、セクハラ、パワハラに関する規定の変更が必要となる。改正前には十分に検討する必要がある。

労働時間の設定方法(通常、フレックスなど変形労働時間含めて)

厚生労働省のHPでダウンロードもできるが、変形労働時間制の導入も就業規則の変更時に選択できるので説明しておこう。労働時間の設定方法についての就業規則の記載方法や、変形労働時間の導入手引きが公開されている。

労働基準法に記載されている労働時間の原則は「1日8時間1週40時間」、休日は「週に1回または4週を通じて4日以上」だ。ただし、これに当てはまらない労働時間制として、原則以外の変形労働時間制を活用することは可能だ。

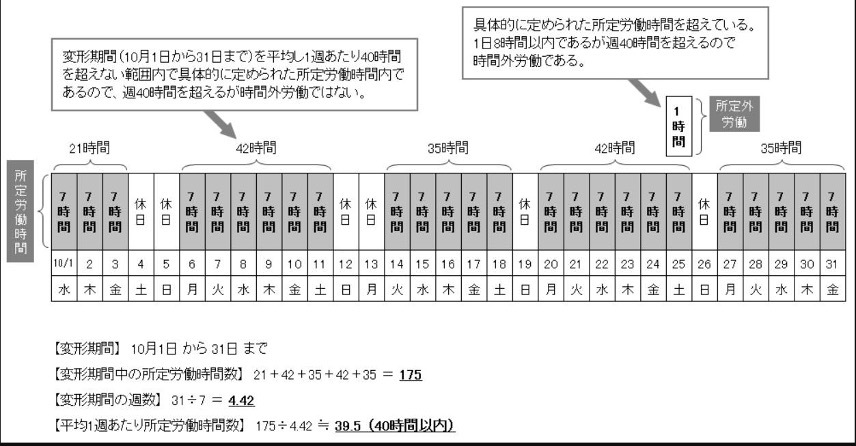

変形労働時間には、「1ヵ月単位の変形労働時間」「1週間単位の非定型的変形労働時間」、そして「1年単位の変形労働時間」という方法がある。覚えておかなければならないのは、いずれの変形労働時間制を導入しても労働時間を管理する必要はあるし、もちろん残業代を支払わなければならないことだ。

ただ、残業に該当する部分がそれぞれ異なってくるので、給料計算が複雑になってしまう。導入する際には、給料計算をどうするのか、事前にしっかりとシミュレーションしておきたい。

年次有給休暇の取得(計画取得など)

就業規則に記載されている年次有給休暇の取得方法は、以下のように書かれている会社が多いのではないだろうか。

↓

「・第1項又は第2項の年次有給休暇は、労働者があらかじめ請求する時季に取得させる。ただし、労働者が請求した時季に年次有給休暇を取得させることが事業の正常な運営を妨げる場合は、他の時季に取得させることがある。

・前項の規定にかかわらず、労働者代表との書面による協定により、各労働者の有する年次有給休暇日数のうち5日を超える部分について、あらかじめ時季を指定して取得させることがある。」

この規定を不都合だと考えている会社はとても多いだろう。なぜなら、年次有給休暇は従業員の個々に取得日数と残日数の管理が必要となり、年5日の取得義務の管理が必要となるからだ。

今まで年次有給休暇を取りにくかった会社に「取らせる工夫」が必要となってきている。付与された年次有給休暇が取得されず、ほとんど残ってしまうような場合には、会社が「一斉に付与」するとか「計画的に時期を指定して付与」など、確実に5日を取得させる工夫が必要となる。

セクハラ・パワハラ規定の設定方法

就業規則のなかには、セクハラ、パワハラ・マタハラだけではなく、あらゆるハラスメント防止するための規程を入れることが重要となってきている。カスタマーハラスメントについても近年話題となっており、ハラスメント対策の重要性が注目を集めている状況だ。

労働者が事業主に対しセクハラに関する相談をしたとき、事業主が不利益な取り扱いを行うことが禁止される。また、事業主は、自社の従業員が他社の従業員にセクハラを行い、他社が実施する雇用管理上の措置(事実確認等)への協力を求められた場合には、適切な措置を講じなければならない。

ハラスメント防止のために、事業主は雇用管理上の必要な措置を講じなければならない。これが法律で義務付けられている「措置義務」である。措置義務には、事業主の方針の明確化や周知・啓発、相談窓口の設置、相談があった際の迅速かつ適切な対応、プライバシー保護、不利益取り扱いの禁止など、ハラスメント防止のために規定も整備しなければならない。

セクハラ、マタハラ、パタハラ、パワハラなどのさまざまなハラスメントは、「自社では起こらない。みんな仲がよいし。」と思っていても起こる可能性はある。起こり得ることを想定し、起こった場合の流れや相談窓口など、しっかりと規定するべきだろう。

就業規則を作成したあとにすべきこと

就業規則は作成しただけではその効力を発揮しない。作成した就業規則を有効にするために必要なことを見ていこう。

労働者への周知の方法

原則として、就業規則は労働者に周知させなければならない。周知の方法についてはさまざまだ。事務所に掲示してもいいし、会社のHPなど、個人ごとのID,パスワードなどでログインすれば自由に見られることができるシステムを取り入れても良いだろう。また、CDなどに入れて入社の際に渡すという方法もある。

会社が就業規則を作成した、もしくは変更したときに、大事にしまい込んでしまうのは許されない。何か問題が起こったときに、労働者に「就業規則があったのは知らなかった。見たこともない。」と言われてしまうと、周知の条件を満たしていないことになる。

見直し、労使協定などの要件

厚生労働省のHPに公開されている労働関連法違反の内容には、労使協定を労働基準監督署に提出していないという事案がかなり多い。労働者に時間外労働をさせるには、36協定(さぶろくきょうてい)といわれる「時間外・休日労働に関する労使協定」を提出する必要がある。

就業規則は、労働者を常時10人以上雇用している会社が提出する義務があるが、労使協定の場合、会社の規模は関係ない。実務的には労働時間の上限設定に対しても対応が必要であり、時間外や休日労働について、特別条項を付ければいくらでも労働させられるという慣習を改めざるを得ない。

今後、1週間単位の非定型的変形労働時間制、1ヵ月単位の変形労働時間制、1年単位の変形労働時間制などを活用しようという会社もあるだろう。一例として、1ヵ月単位の変形労働時間制についての労働時間のイメージを挙げておく。

その際には、就業規則もしくは労使協定を提出するなど、それぞれしっかりと条件を満たすことが要件となるので、就業規則の記載でいいのか、それとも、さらに労使協定の提出が必要なのか、確認しておきたい。

特に2020年4月から改正された同一労働同一賃金については、待遇面を均等・均衡に設定する必要があるため、賃金規程やパートやアルバイトに適用される就業規則の見直しが必要になる。

最後に確認だが、原則として常時10人未満の労働者を雇用する事業所では、就業規則の労働基準監督署への提出は必要ではない。ただ、助成金の申請などのために、作成し、労働基準監督署に提出することがある。そんな場合でも、助成金を受け取ったあとに、就業規則が用済みとはならない。一旦作成したものは遵守する必要がある。

労働法関連の改正に伴い、就業規則も改正しておこう

会社の規模に関係なく、労使間で何も問題が起こらないということはあり得ない。従業員を雇う場合には、大変でも社内のルールを整理し、文章に起こし、それを周知させるという手間を省いては、大問題を引き起こすことがある。

今は、ネットで情報を得られる。その結果、会社が法違反していることももちろんわかる。「慣習ではこうなっている。」「今後する予定だった」と言ってあとの祭りとならないよう、就業規則をこまめにチェックすることが、労働者ともめ事を起こさない対策となり得るのだ。