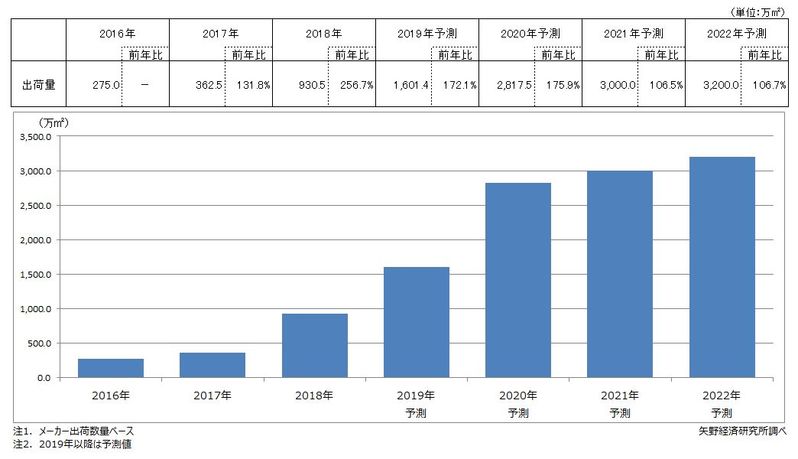

2018年のQDシート用バリアフィルム向け透明蒸着フィルム出荷量は930.5万㎡

~バリアフィルム市場は包装用が堅調な成長を示す一方で、工業・産業用は期待されたほどの市場規模形成には至らず~

株式会社矢野経済研究所(代表取締役社長:水越孝)は、国内外の包装用及び工業・産業用バリアフィルムの動向を調査し、製品セグメント別の動向、参入企業動向、将来展望を明らかにした。ここではQDシート用バリアフィルム向け透明蒸着フィルム市場について、公表する。

QDシート用バリアフィルム(ラミネートタイプ)向け透明蒸着フィルム市場規模推移・予測

1.市場概況

バリアフィルムは、対象物を水蒸気(湿気)やガス(酸素、炭酸ガスなど)といった外部環境から守る役割を有し、包装用、工業・産業用に大別される。工業用・産業用バリアフィルムは、主にエレクトロニクス関連用途において、ガラスに代表されるリジッドな材料では対応しきれない「フレキシブル」という新たな価値を実現する材料として提案され、そこから新しい市場を切り拓くという取り組みが進められている。

ただ、実際には期待されたほどの市場を形成するには至っておらず、現状で最もボリュームの大きい用途は、QD(量子ドット)ディスプレイのバックライト部材であるQDシート用バリアフィルムであり、2018年の同用途向け透明蒸着フィルム市場規模(メーカー出荷数量ベース)は930.5万㎡となった。QDシート用バリアフィルムはある程度まとまったボリュームを確保しているものの、電子ペーパーやO-PV(有機薄膜太陽電池)の基板をターゲットとしたハイバリアフィルムの市場は年間数十万㎡レベルにとどまっている。

2.注目トピック

QDシート用バリアフィルムの採用動向

QD-TVやモニターでOn-SurfaceタイプのQD(量子ドット)ディスプレイの採用が始まった当初、バックライト部材として搭載されるQDシート用バリアフィルムでは基材(フィルム)にスパッタリングによりバリア層を形成したフィルムが採用されていた。その後、セットメーカーから部材コストダウンが求められたことに加え、QD材料の信頼性が向上したことから、当初よりバリア性能を落とした真空蒸着によるバリアフィルムが採用されるようになった。

蒸着タイプのQDシート用バリアフィルムは、ベースとなるPETフィルムにバリア層となる透明蒸着フィルムをラミネートし、トップにオーバーコートを施した構成が一般的である。2016年に採用が始まった当初は透明蒸着フィルムを2枚重ねて使用していたが、その後、コスト削減に加え、配合するレジンの改良、QD粒子表面へのコーティングといった対策が進み、透明蒸着フィルム1枚のみの使用でもQDが劣化せず安定した性能と寿命が確保できるようになった。そのため、2017年以降は透明蒸着フィルム1枚使いのタイプへと切り替えられている。需要は着実に伸長しており、2022年のQDシート用バリアフィルム向け透明蒸着フィルム市場規模(メーカー出荷数量ベース)は3,200万㎡になると予測する。

3.将来展望

今後、包装用に比べ市場規模が小さいレベルにとどまっている、工業・産業用バリアフィルムの需要拡大を図るには、これまでのような「フレキシブルディスプレイ」「ガラス代替」にこだわるのではなく、市場やユーザー企業のニーズを整理し、ターゲットとする用途・市場をゼロベースで見直すことが必須であると考える。最近になって様々な分野でクローズアップされている「環境」を切り口とし、バリアフィルムのユーザー企業に何を提案できるのかを考えるなど、新たな需要の掘り起こしが求められている。

バリアフィルムによる環境対応ニーズに向けた取り組みとしては、包装用でシーラントフィルムと同一基材のバリアフィルムを提案することによるモノマテリアル化がすでに進められている。工業・産業用においては、バリアフィルムそのものを供給するのではなく、フレキシブルディスプレイ基板や前面カバーフィルムなどに直接バリア膜を形成することで部材のフィルム使用枚数削減が実現する。

その他、環境を切り口とした需要探索のほかには、自社の持つ技術・設備を活用してユーザー企業が指定する材料・部材にバリア性能を付与するという、受託加工での生き残りの模索も考えられる。受託コンバーターという立場で幅広くバリア加工を受託する中で、原反やバリア材料、溶液・バインダーなどの材料メーカーや、蒸着機、スパッタ装置、コーターなどの設備メーカーとより深く、広く、密に付き合い、幅広い情報収集を行うとともに、バリアフィルムで展開するメーカー各社が連携し、点から線、線から面へと技術開発と提案の幅を広げて行くことで、ユーザー企業に新たなソリューションを提案し、これまでにない市場を開発する可能性も見えてくるだろう。