これまでの組織運営や人事・賃金制度のままでは、DXを推進できる人材を確保していくことが難しいと考える企業は少なくない。DXを重要な経営課題とし、高度専門人材の獲得や社員の能力開発に力を入れている先進企業の課題や取り組みなどを取材した。(文:日本人材ニュース編集委員 溝上憲文、編集:日本人材ニュース編集部)

目次

DX人材の採用における報酬と定着の壁

生成AIの進化やデジタル化が旧来の業務やビジネスモデルの転換を迫りつつある。ビジネスや組織のあり方を変革するDX推進を掲げる企業も増加している。

ただしDXという言葉に明確な定義があるわけではない。

経済産業省の「DX推進の指標」には「企業がビジネス環境の激しい変化に対応し、データとデジタル技術を活用して顧客や社会のニーズを基に、製品やサービス、ビジネスモデルを変革するとともに、業務そのものや、組織、プロセス、企業文化・風土を変革し、競争上の優位性を確立すること」という長い定義がある。

要するにデータとデジタルを使ってビジネスモデルや業務・組織を変革することを意味する。それに不可欠なのがDX人材であるが、人材の採用と育成には大きな課題を抱えている。

採用においては ①報酬の壁、②定着の壁の2つがある。希少なDX人材は報酬水準が高く、自社の同年代の賃金水準を超える報酬を提示しなければ獲得できない。年功型賃金体系の日本企業では仮に30代のDX人材に2000万円の年収を支払うとすれば、賃金制度自体の変革も求められるだけではなく、既存の在籍社員の反発も発生するだろう。

例えば10年ほど前にビッグデータを処理するデータサイエンティストを各社がこぞって採用したことがある。ある製造業も社長の肝いりで外部から年収2000万円で採用。 30代後半の中途採用者をリーダーに新部署を立ち上げたが、年輩の部下など在籍社員の年収はいずれも1000万円以下だった。

同社の人事担当者は「新部署の社員は新しい事業を興すという意気込みで比較的協力的だったが、どうして私たちと給与が違うのかというねたみを持っていたのは確かだ。もっと大変だったのは他部署の反発。当然、データのやり取りなど連携が必要だが、非協力的で他部門とのハレーションが絶えなかった」と語る。

ジョブ型や複線型の制度を導入し、DX人材を処遇

そうした問題を解決するために2つの方法がある。

1つはデジタル事業の別会社や事業グループをつくり、本体とは別の賃金体系で高い給与を支払う方法だ。似たような会社をシリコンバレーなど海外に設置している大手メーカーもある。

もう1つは正社員ではなく、契約社員として雇うやり方だ。自社の賃金体系に縛られないので高い報酬が出せる。中途が多数を占める別会社であれば、本体の社員も知ることができない。また、契約であれば「社員ではないし、我々と別格の人」という印象を持たれやすく、社員間のねたみも発生しにくい。

しかし、こうした別会社での採用や契約社員での採用も限界にきているようだ。大手住宅メーカーはDX人材を数年前から高額報酬で採用している。

同社の人事担当者は「DX人材は当社に限らずどこの会社もほしい。しかも面接では強気で、ちょっとかじっている程度の人でも平均で1500万円ほしいと言ってくる。スキルをよく見て採用しているが、それでも30代で2000万円クラスもいる」と語る。

入社しても社内のハレーションは発生しないのか。人事担当者は「入社1年目は会社の給与規定とは別に特別枠の年俸制で採用する。しかも会社として2年間の新規プロジェクトという触れ込みで、既存の部署に入れることはなく、外部の人材中心の部屋で仕事をしているのでとくにハレーションは起きない。その上で仕事ぶりを1年間見て評価し、十分活躍してくれそうだと分かれば、部長相当の管理職として処遇している」と語る。

もう1つの採用手法がジョブ型賃金(職務給)だ。年齢や勤続年数に関係なく、どんな職務を担当しているかで決まる職務等級制度を導入する企業が増えている。若くても職務スキルが高ければ上位の職務等級に位置づけ、高い報酬を支払うことが可能になる。職務給は中途採用の獲得には有利と言われ、日本企業のジョブ型導入企業の大きな目的の1つは優秀な外部人材の採用にあることは間違いない。

また、職務等級制度を全社員に導入するのではなく、複線型のスペシャリストコースに導入し、処遇している企業もある。中堅量販店の人事担当者は「スペシャリストコースには、労働時間の制限を受けず、自分の裁量で仕事ができる『高度プロフェッショナル制度』を適用し、労基署にも届出している。中途採用のDX人材などもその中に入り、他の社員との協働もうまくいっている」と語る。

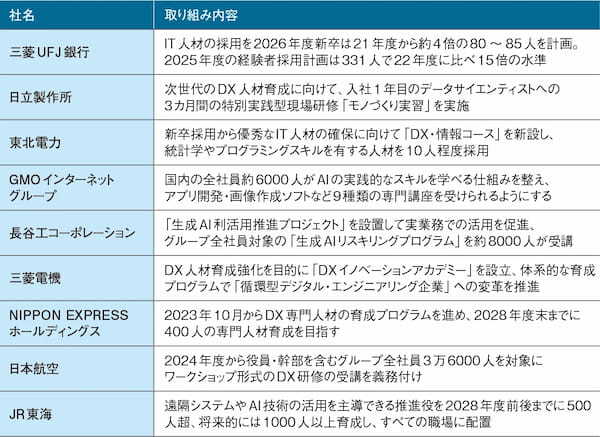

DX人材の確保に向けた企業の取り組み

DXの目的が不明確で採用した人材が早期離職

せっかくDX人材を採用しても「定着の壁」もある。

DXはビジネスモデルを変革するという目的のためにデータとデジタルという手段を活用することにあるが、企業の中には手段が目的化しているところも散見される。DX推進の目的が不明確な状態のまま、AIによるデータの分析ツールを導入し、AIを扱う人材を採用した結果、DXで実現すべき成果が得られないという事態に陥りかねない。

実際にそういう失敗例もある。

大手人材サービスではDX人材を採用し、新規事業開発室を設置した。IT企業やシンクタンク出身のエンジニアを自社の部長クラスの年収で獲得したが、1年後、メンバーの離職が相次ぎ、開発室は事実上崩壊した。

その理由について元メンバーは「上からの指示は他部門と協働し、AIなどを活用した新商品を開発してほしいということだったが、指示もあいまいなうえに、他の部門にしてもAIの知識が不足し、具体的な提案も出なかった。メンバーもやりがいを感じられず、大手自動車メーカーなどに相次いで転職した」と語る。

DX推進の目的は企業ごとに異なる。

申請書や手続き書類の電子化など業務の一部を効率化するデジタライゼーションを目的とする企業もあれば、既存のビジネスモデルの中でこれまでにない価値を提供しようとしたり、DXによって新市場の開拓を目指す企業もある。

自社のDX推進では何を実現したいのか、その目的を全社で共有することが重要になる。目的によって必要とするDX人材の能力・資質や知識など、採用の条件も当然異なる。

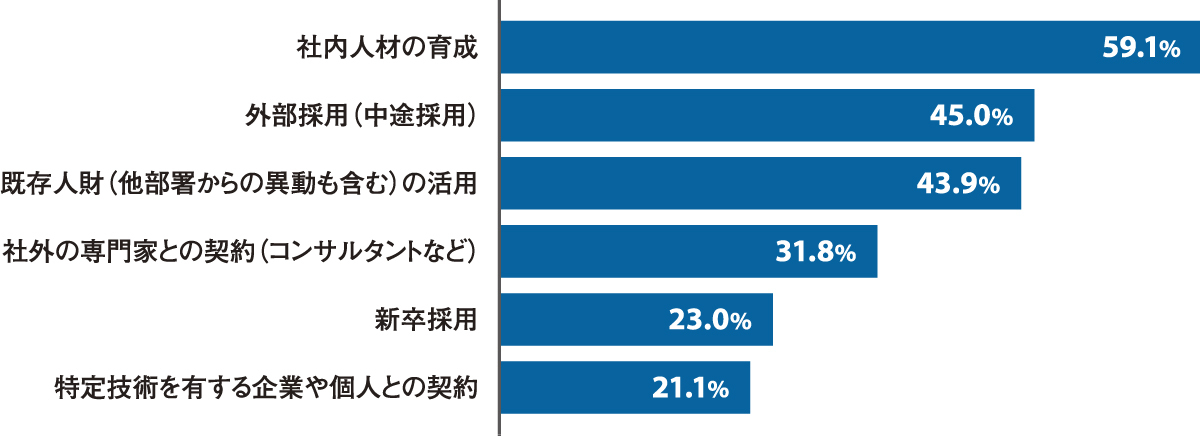

DXを推進する人材の獲得・確保の方法

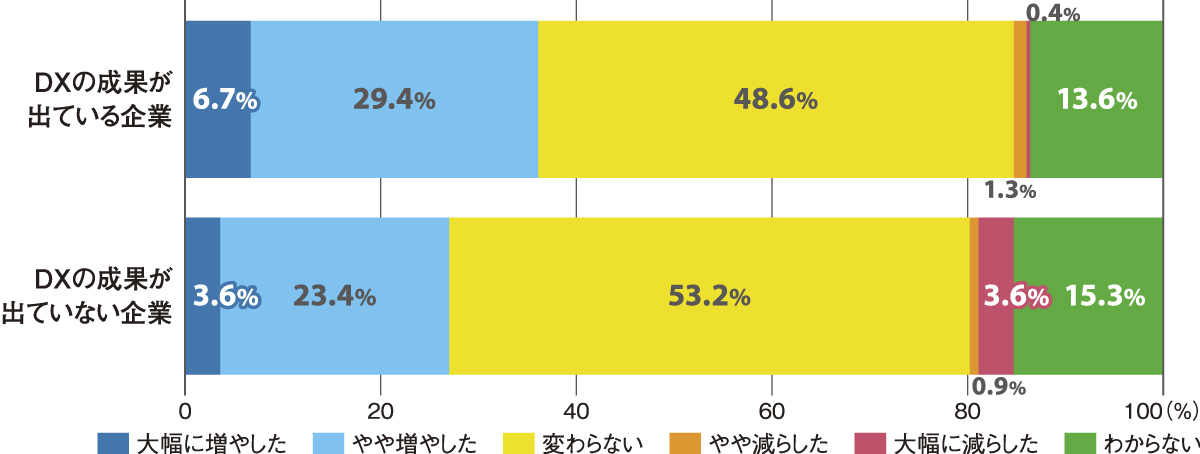

DXを推進する人材の育成予算の増減

社内留学制度でDXを推進するリーダーの育成を強化

目的の不明確さはDX人材育成の大きな壁にもなる。パーソルプロセス&テクノロジーの「DX・デジタル人材育成トレンド調査2022」によると、DX人材の育成を行っている企業の課題として「取り組んでいるがDXにつながらない」が28.2%と最も多かった。次いで「推進できる人がいない」(27.4%)、「ニーズに合った育成サービスがない」(25.3%)だった(複数回答)。

単なるDXのリテラシー教育を行うだけでは目的とする成果を得られない。DXによって達成すべき目標の明確化や、司令塔となるDX担当部署の設置やDXをけん引するリーダー人材を育成する仕組みが求められる。

例えば日本ガイシはグループ全体の「デジタルビジョン」を2022年4月に公表。2030年を目標に「データとデジタル技術の活用が当たり前の企業に変革」を掲げ、そのロードマップとして2023年までをステージ1とし、「アナログデータのデジタル化」、2025年には「業務のデジタル化」を達成。それに向けた戦略としてDX人材(データ活用人材)を2030年までに1000人という育成目標を掲げている。1000人は国内従業員の2割にあたる。

すでに2021年4月に立ち上げた「DX推進統括部」がDX人材の育成を担当。

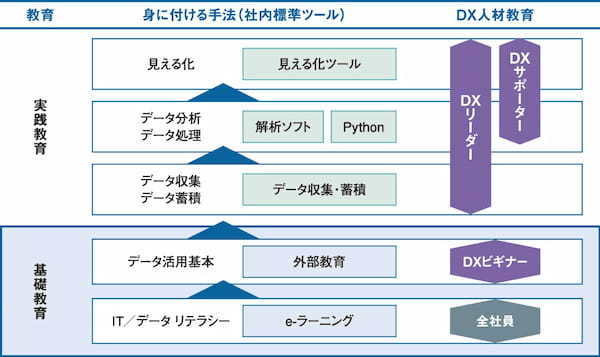

DX人材を①DXエキスパート(DX推進統括部に所属している人)、②DXリーダー(DXを推進するリーダー的存在)、③DXサポーター(部門・現場と一緒にデータ分析を通じて個別の技術課題を解決する人材)、④DXビギナー(業務の中でデータ分析手法を適用できる人材)――の4つの階層に区分し、育成を実施している。

DX推進のカギを握るのが異動による1年間のDXリーダーの育成だ。同社には現部署と他部署に異動するローテーション制度があるが、その中に「社内留学制度」が組み込まれている。2022年以降、毎年10人超がこの制度によって異動し、2030年には計110人のDXリーダーが誕生する予定だ。

DXリーダーは30 ~ 40代の係長・主任レベルを対象とし、デジタル技術を学びながら、モノづくりの現場の課題解決を行う目的として、1年間の「社内留学制度」(NGKデータサイエンスアカデミーの受講)で学ぶ。所属事業部からDX推進統括部に「異動」し、DXについて幅広く学習し、1年後に元の事業部に戻る仕組みだ。

NGKデータサイエンスアカデミーは座学と実践(所属部門の課題解決)で構成され、座学で身に付けたデジタル技術やデータ活用技術を使い、DX推進統括部のサポートを受けて解決策を探る。

DXサポーターはデジタル知識を身に付け、事業部門でDXリーダーを支援する役割を担う。外部講師によるオンライン講座を受講し、社内標準ツールを使ったデータ利活用や、モノづくりに関わる知識を習得する。受講者に対する年1回の10日間の集合研修も実施している。

DXビギナーは、「データ分析とは何か」「データをどう扱うのか」といったDXリテラシーを身に付けることを目的にデータ利活用の考え方や手順、実践方法をオンライン講座で学ぶ。そのほかに半日研修を1年間に3回実施している。こうしたDX人材の育成以外に全従業員を対象に、「IT基礎教育」や「データ活用実践教育」などのeラーニング講座の受講を推奨している。

DX人材を役割・機能によって4つに定義し、計画的に育成する同社の手法は他社でも参考になるだろう。

日本ガイシの教育コンテンツ

生成AIの活用を支援する研修を強化する企業

サントリーも人材育成の中核となる企業内大学のサントリー大学を2015年に開校。世界の社員約4万人を対象にeラーニング、通信教育、応募型研修などを展開し、そのコンテンツは約8万4000にも上る。

経営課題を意識した「グローバル学部」「デジタル学部」「100年キャリア学部」を設け、社員の誰もが自由に選んで受講できるようにしている。また、AI学習にも注力し、20 ~ 30代に限らず、23年11月からは50歳以上の社員必須の生成AIの研修も実施している。

また、クボタはAIを活用し、新製品開発のリードタイム短縮などを図る目的で全従業員約5万2000人を対象にAIの教育プログラムをスタートする予定だ。同社はこれまでにもDX人材育成に取り組んできた。DX人材を「現場の業務の改善を推進できる人材」と定義し、 2022年から育成に着手し、現在までに約1200人の人材を育成しているとされる。

さらに「クボタAIアカデミー」を開設し、生成AI活用の支援に取り組む。DXの目的や活用は企業によって異なる。DX人材も目的に沿ったプログラムを体系的に整備し、育成していくことが求められている。

【関連記事】

・「能力の越境」を促す新制度でDXビジネス人材育成を強化【三井不動産】

・「全社員DX人財化」でビジネスプロセスを変革【サッポロホールディングス】

・生成AI・DXの実務活用で成果を出せる社員を増やす【DXを推進できる組織・人事の条件】