企業のメンタルヘルス支援を専門とする公益財団法人日本生産性本部 根本忠一氏に、メンタルヘルスについての基本的な考え方からストレスチェック制度の活用ポイントまで、解説してもらいます。

目次

変化への対応を余儀なくされる組織変革

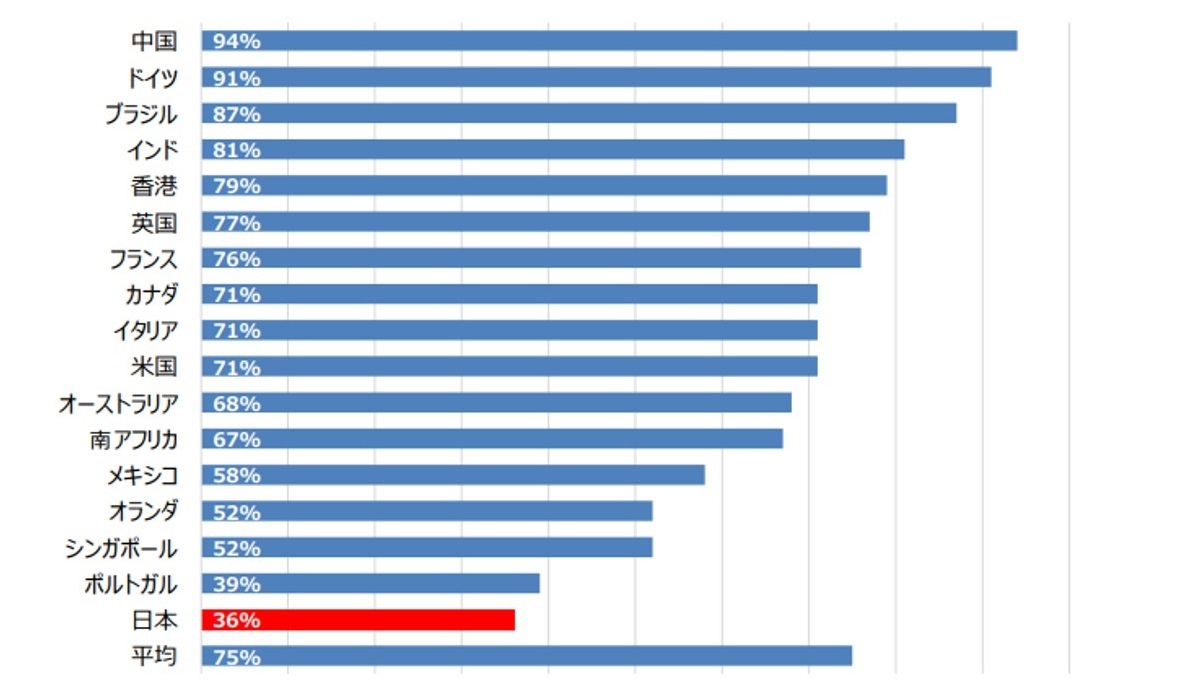

デジタルトランスフォーメーションの進展に伴い産業界の変化スピードが加速しています。経産省の『未来人材会議』第1回資料20211207によると、この事態に対応できると認識している日本の経営者は36%に留まるそうです(出所Mercer ”Mercer’s 2018Global Talent Trends Study”)。

国際比較でいうと、その対応能力に自信があると認識する経営者が最も多いのが中国で、その率は日本の2倍以上、94%と際立っています。日本人はこの手の調査の際に控えめに回答する傾向がありますが、それを差し引いてもその差は歴然としています。

ちなみに次がドイツ91%、ブラジル87%、インド81%、香港79%と続き、気になる米国は71%です。グローバリゼーションのうねりの中で日本の経営者は退くに退けないところに来ているというのが実感ではないでしょうか。

経営の世界では事業環境の変化に対応する組織変革の模索が続いていますが、今回はその組織改革にどう向き合うか、それを人間の心理から解き明かしてみたいと思います。

自社のデジタル化が進んでおり変革へのアジリティが高いと答えた経営層の割合

(出所)「Mercer”Mercer’s 2018 Global Talent Trends Study”」を元に経済産業省が作成

岐路に立つ「人を大切にする経営」

人間はいったん成功を体験するとそれに固執し何らかの思考パターンを作りそれを繰り返します。その一方で物事がうまくいかなくなると、これまでやってきたことに見切りをつけそれを根こそぎ変えるということが少なからずあります。さらにそこに人の思惑が絡むと、否定すること自体が目的化され、何のためにそれをするのかがわからなくなり、人心が離れてしまうことがしばしばあります。

ひるがえって1991年のバブル崩壊のあと、日本経済は深刻な危機に見舞われました。さらに少子高齢化とプラザ合意による急激な円高により、日本が世界で物価も賃金も最も高い国になりました。時の日経連は窮余の一策として1995年「新時代の日本的経営」を発表し、そこから雇用の流動化と成果主義が一気に波及しました。それによって実質的に終身雇用の屋台骨が崩れました。

日経連は「個人の主体性の確立」と謳いつつも、現実は労働者に「自己責任」を突きつけました。その3年後の1998年に年間自殺が3万人を突破したことはこのことと無縁ではないと私は考えています。当時自殺は過重労働によるものと考えられていましたが、その年に残業が増えたというエビデンスはつかめません。自殺の正体は、不安に起因する孤立感だと当時から思っています。北浦正行は論文「新時代の『日本的経営』をめぐって」(連合総研レポート№295 2014)においてこう述べています。

人事管理には、「企業経営」と「従業員(あるいは人)」という二つの視点があることを忘れてはいけない。 前者の立場からは、いかに適正なコストで効率的に働いてもらえるかということが重要になる。 これに対して、従業員は、他の経営資源と異なり主体的な意思を持った人間である。 だから、働きがいと働きやすさに注目して行動環境を整えれば、力を大いに発揮させることができるし、将来への目標や進路(キャリア・パス)を示せばそれに向けて能力を向上させていく意欲も持つ。 これまでの日本的な人事管理はそこに主眼を置いていた。その流れと今日的な時代認識との調和をどう図るかが重要ではないか。

誤った進化論解釈 「適者生存」の再吟味

いっとき、「最も強い者が生き残るのではない。最も変化に適応した者が生き残るのだ」というキーフレーズが、生物学者ダーウィンの言葉としてもてはやされました。それと同時に「選択と集中」という言葉にもスポットライトが当たりました。

実はこの言葉はダーウィンによるものではなく、米国の経営学者レオン・ギメンソンが彼の進化論の解釈として広めた風説だということが多くの人の知るところになりました。「選択と集中」は企業の世界では合理的で短期的な対応には適していますが、それはどんな時も有効で万能とは言い切れません。

ロシアの動物学者カール・ケスラーは、生物学の観点から進化に必要なものは「競争力よりも、相互扶助」と主張しました。この点について、東北大学の千葉聡教授は、「“今は役に立たない”遺伝的変異を多く持つこと、複雑で余剰の多い遺伝子制御ネットワークを持つことが生存率の向上に貢献する。行き過ぎた効率化に頼ると予期せぬ災害や疾病流行に対応できない」と説明しています。

さらに、「危機に立ち向かう態度としては、選択と集中、効率化を正当化し組織から弾力性を奪うことではなく、一見役に立ちそうもない多様性と相互扶助を重視することが必要である」と付け加えています。まさにダイバーシティの視点こそが企業の長期存続に必要だということが生物学からも示唆されているのです。

「過剰適応は適応能力を締め出す」

経営を生物学ですべて説明できるわけではありませんが、企業の永続とともに短期利益の創出をどう両立させるかが常に企業経営に問われています。

強力なリーダーシップによる大胆な変革は利益を生み出すことが多く賞賛を浴びます。その一方で、企業の存続を考えれば、環境変化に際して簡単に過去のやり方を捨てるのではなく、何を残し何を捨てるかの思慮が必要となります。

経営学の名著として知られる『失敗の本質』(戸部、寺本、鎌田他『失敗の本質―日本軍の組織論的研究』(中公文庫) 1991)では、恐竜の絶滅に触れ、「裸子食物を食べるために機能的にも形態的にも徹底的に適応したが、適応し過ぎて特殊化し、ちょっとした気候、水陸の分布、食物の変化に再適応できなかった」と述べられています。

適応は、「判断」によってではなく、「練り上げられてできる」ということを歴史は教えてくれています。日本的経営も理論ではなく、適応の結果として出来上がったと言えるのではないでしょうか。

今私たちは、自分たちの有形・無形の資産を洗い直して今の必要と未来の必要をにらみながら自分たちが主体的に自己責任で決める、その知性と理性が問われているように思います。

成功に学べ、リーダーの在り方とは

日本の製造業に関して言えば、過去成功した企業のリーダーは、卓抜した経営者というよりも<ものづくりのリーダー>であり、彼らもまた労働者でした。その“オヤジ”の元に労働者は結集し世界に勝てる技術力を高めていったように思います。

時代は変わり経営は複雑化していても、そうした企業家として身を賭して人をまとめる手腕が現代の経営者に求められているのではないでしょうか。

P.ドラッガーは『マネジメント基本と原則』(ダイヤモンド社2001)において、成功した日本企業の特徴として、「強力なリーダーを育てているようには見えない」「責任を分担することが期待される」「若い者を育てることこそ、マネジメントの第一の責任」「意思決定を考えることへの参加」と評しています。

さらには「働く者に主体的に成果を上げさせるという課題を直視しない第一の、そして主たる原因は、権限と権力の混同である」と喝破しています。

組織活性化のアキレス腱となる「帰属意識」

変化の渦中にあって、変化にいかに乗ずるかよりも、変化に耐えうるぶれない基軸と安定した基盤を作ることが重要なのではないでしょうか。そのためには変化する環境の精査も必要です。環境の外的要因はどの企業もほぼ同じなので、特に問題とすべきは環境の内的要因をいかに整備するかにあります。特に私はその中で、「帰属意識」に注目しています。これまで企業社会では「帰属意識」はネガティブな印象が強かったように思えます。それは従業員の甘えの象徴のように思われていたからだと思います。

しかし私の言う帰属意識は、受動的な「会社に支えられる帰属意識」ではなく、能動的な「会社を支える帰属意識」です。

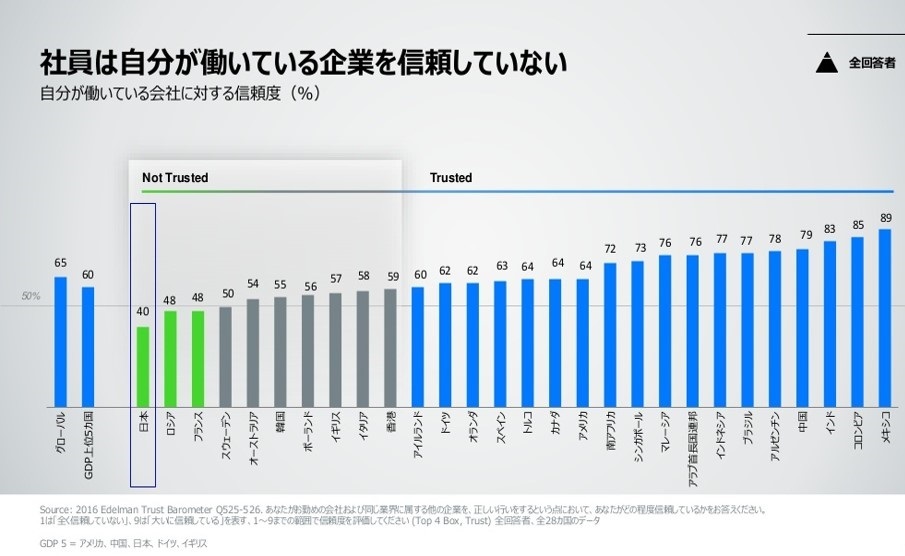

図.2はアメリカの調査会社のデータです。世界28カ国で「自分が働いている会社をどれだけ信頼しているか」を調査したところ、一位はメキシコの89%、日本は40%でした。日本が調査対象28カ国の中で最低という結果でした。

国際比較でみる真実「日本人の帰属意識は低い」(エデルマン・トラストバロメータ2016)

自分が所属する会社を信頼せずにその会社のために尽くすことは難しいでしょう。帰属意識は従業員への恩恵ではなく、組織活力創出のための資源・資本と捉え、それを教え込んでいかなければなりません。

しかし帰属意識を高めるために、教育に焦点を当てることは少なく、従業員満足を上げ会社に愛着を持つことだと一般的には考えます。

原資の潤沢な大企業であれば法定外福利を厚くし処遇を良くすることで従業員満足は上がります。そこで大企業のほうが帰属意識は高くなるという構造が出来てしまいます。そうなると中小企業には希望が見えません。企業の規模や資産にかかわらずそれをどう超えるかが問題なのです。

従業員満足とワークエンゲージメントは別物

最近、私がある企業で「従業員満足」と「ワークエンゲージメント」の関係を調査しました。「今の会社に入って良かったと思う」という質問で「はい」と答えた人が約8割でしたが、「仕事に熱心である」で「はい」が約5割、「仕事をしていると、活力がみなぎるように感じる」で「はい」が約2割でした。

「仕事に熱心である」は受動的に従順に働く人でも「はい」と答えられますが、「仕事をしていると、活力がみなぎるように感じる」は能動的な姿勢がないと「はい」とは答えられません。組織に活力をもたらすのは後者ですが、これが2割とは心もとないものがあります。

正直この差に驚きましたが、冷静に考えるとこの会社に限らず現実はこうなのだろうと受け止めざるを得ない気もします。そこまで会社に身を入れる社員がどれだけいるかと。

“従業員満足がワークエンゲージメントを高める”という先行研究を尊重しますが、少なくともここから言えるのは、従業員の組織に対する満足度(従業員満足度)が活力(ワークエンゲージメント)に直結しているとは必ずしも言えないということです。

人が主体的存在として「働きたくなる」職場づくりを

経営の評価において、財務諸表に記載される有形固定資産のみならず、無形固定資産、企業文化や特に“人的資本”に最近は注目が集まっています。これを投資家視点で見るのではなく、組織活力で見る必要があります。

無形固定資産というのは、言うなれば企業文化です。その中核にあるのは人を大切にし、そのことで個々が力を発揮できる精神的風土を意味するのではないでしょうか。

一人一人の価値を認め、必要であることを伝える、それは大企業に限らず出来ることです。よほど給料が低くない限り、自分の価値を認めてくれ、やりがいのある仕事がそこにあれば人はそこに留まります。

アルフレッド・アドラーは、人間には安全欲求、承認欲求や自己実現欲求など様々な欲求がありますが、その中で最も根源的欲求は「所属欲求」であると主張しました。自分が集団の中に居場所を作ることが人間にとってとても大事なことであると説いたのです。

かつては、優良企業に入るとその企業に入れたことで個人が組織に感謝すると考えるのが普通でした。しかしアドラー心理学では、個人が組織に感謝するのではなく、組織が個人に感謝を伝えその組織に個人が貢献を促す相互作用の関係をつくればいいと考えます。

たとえば、「君は優秀だ」と伝えるよりも「君がいるからうちの会社は持っている」と、能力を褒めるよりも所属欲求を満たしてあげるほうがモチベーションを上げると考えることが出来ます。

このことは、雇用形態の異なる混在職場にも有効で、たとえ給与に差があったとしても、わけへだてなく対等に扱い、一人一人を尊重し、協力を求めることでチームとして結束することが可能だと、ある成功した職場から報告を受けました。

同時に重要なのは、自分の会社が社会のために存在していること、いわば企業価値の認識を共有できるかどうかです。自分が誇れる組織であればそれに貢献したいという欲求を促すことが出来ます。

先に触れた帰属意識の低さは、国際競争力を勝ち抜くためには致命的問題をはらみます。かつて日本が最も得意としたものが最も苦手になっている現実を直視しないといけません。

最近では「他者志向的動機」と言われ、「自己決定的でありながら、同時に人の願いや期待に応えることを自分に課して努力を続けるといった意欲の姿」(真島 真里『学習動機づけと「自己概念」』 「現代のエスプリ333 意欲 やる気と生きがい」(東 洋編)(至文堂)1995)と説明され、他者への貢献が自尊感情とモチベーションを促すことが研究によって明らかになっています。

そうしたモチベーションを得るためには、組織自身が自分を賭けるにふさわしい魅力あふれる組織であることが重要条件になります。それは社員にどんな恩恵をもたらすかではなく、社員の自己実現を支援できる組織であることが求められています。

本気で経営を考えれば「人間尊重」にたどり着く

このように考えると、組織活性化の原動力は、経営トップのリーダーシップのみならず、むしろ現場の一人一人のやる気であり、その潜在力を高めるためにどのような働きかけが出来るかにかかっているのではないでしょうか。

アメリカの経営学は論理性と結果を重視するので、人間の態度や心のあり方はあまり重視されず、日本もそうした風潮が強まっているところがあります。しかし今回のWBCを思い返してください。栗山監督は、夢や情熱や誠実さ、感謝をさかんに強調しました。日本の企業に今最も欠けているのはそこではないかと私は思います。

そのためには生身の人間としての経営者の声を現場に伝え、現場の社員を信じ、奮い立たせ、組織が一丸となって危機を乗り越えることを訴えるべきではないでしょうか。戦後の復興と二度のオイルショックを乗り越えた先人たちの努力に倣い、未曽有の危機を乗り越え、また日本の産業が経済力とともに品格を備えた復活を遂げることを願っています。

労働者も働きやすさや処遇で企業の良し悪しが論じられますが、本当に大事なことは、本気で働くことを潔しと出来る組織で働く、そのことを喜びと感じられることなのではないでしょうか。それが実現して初めて「結果」が出るように私は思います。

人は誰もが自分が生きている証し・生きている意味を求めて生きています。何かのため、誰かのために生き、自分が必要とされることでその呼びかけに答えようと生きています。それを見つけられない人生は不幸です。

経営と労働の接点として、「人間尊重」という精神の地盤があり、その大地に立って誰もが誇りを持って安心して自分の仕事に取り組めること、これが個人にとっても企業にとってもとても重要なことに思えます。